Dopo un breve ma significativo excursus sul pensiero e sulla poco esplorata pratica teatrale del filosofo Martin Buber, il saggio rintraccia nuove e inaspettate connessioni tra la filosofia dialogica e il “lavoro dell’attore su se stesso”. Il contatto tra il filosofo e i grandi artisti che gravitano attorno all’officina teatrale di Hellerau a inizio Novecento, come Émile Jaques-Dalcroze, Adolphe Appia e Alexandre Salzmann, si traduce nella scoperta decisiva della luce come motore attivo della dinamica tra Messa a distanza e Relazione, al centro della filosofia più matura dell’autore. Questo doppio movimento, tra immanenza e trascendenza, tra luce solare e notte stellata, costituisce un paradigma praticabile per la creazione di una comunità vivente, l’unico luogo in cui il Messia buberiano possa infine manifestarsi. L’originalità di Buber risiede in un accorato ma lucidissimo appello a compiere questo coraggioso lavoro, per riportare l’uomo all’uomo, il teatro al teatro.

Martin Buber è stato, suo malgrado, un uomo di teatro. Si è occupato di teatro come regista1, nel vano tentativo di guidare il lavoro attoriale dei performer di Paul Claudel a Hellerau nel 1912; si èoccupato di teatro cometeorico2, ragionando tra l’altro sul potere della luce scenica come modulazione delle pieghe dello stare in scena e dunque al mondo; come politico3, nella cornice più ampia della sua personalissima proposta sionista – una proposta che restò per lo più minoritaria e spesso confusa con un generale atteggiamento buonista, laddove il filosofo reclamava a gran voce che si praticasse il sionismo con i mezzi dell’arte e non con la guerra o tramite l’occupazione forzata della Palestina. Si è infine occupato di teatro come autoredrammatico, scrivendo il dramma Elijah negli anni Cinquanta, e in qualità di testimone d’eccezione e critico recensionistadei grandi attori del suo tempo (Ermete Novelli ed Eleonora Duse su tutti)4. Anch’egli condivide, con molti altri grandi uomini dell’epoca, una prospettiva d’indagine più ampia, in cui il teatro non figura mai come scopo bensì come via, “veicolo”. Esattamente come Artaud, Stanislavskij e Grotowski, anche Buber era attratto non tanto dal teatro in sé quanto da ciò che era possibile fare attraverso di esso: un lavoro su di sé che – lungi dal costituirsi come mera indagine personale – diventava la cassa di risonanza di un’azione reale, un fare (e disfare) artistico e insieme politico. «Aprire buchi nel muro», scriveva un giovane Grotowski in una Polonia blindata dalle fedi cattolica e comunista, allargare la propria «isola di libertà»:

Le cose che erano vietate prima di me dovranno essere permesse dopo di me; le porte che erano chiuse a doppia mandata dovranno essere aperte. Devo risolvere il problema della libertà e della tirannia per mezzo di misure pratiche; questo significa che la mia attività deve lasciare delle tracce, degli esempi di libertà5.

Si trattava, in questo sovrumano sforzo di un’intera generazione di cercatori, di riportare il teatro al teatro: salvare un teatro che era stato nel frattempo espropriato dalla pratica additiva dello spettacolo, e, così facendo, riportare l’uomo all’uomo, scrostandogli di dosso – con precisione chirurgica ma anche con coraggiosa spregiudicatezza – tutte le ideologie che lo allontanavano da se stesso.

Nel secolo della morte di Dio, per Buber la divinità si era “semplicemente” eclissata e l’uomo si trovava a brancolare così nel buio di una vita fatta di frantumi di conoscenze utili ed esperibili. Il filosofo lavorava, dentro e fuori dalla sfera del teatro, affinché ci fosse una nuova alba luminosa, quella agognata luce di Dio che richiedeva però una necessaria e dolorosa trasformazione interiore. Dunque, la scena a cui ci riferiamo in questo rapido volo di ricognizione buberiano è un laboratorio privilegiato, una forgia infernale in cui si tempra l’uomo, quel suppliziato al rogo di artaudiana memoria che solo tra le fiamme può fare «segni»6.

Il religiosissimo (anche se non propriamente ortodosso) Buber non poteva tuttavia concepire una “morte” di Dio; e nel riferirsi più opportunamente a una eclissi e dunque ad una eventuale, e anzi auspicabile, uscita di Dio dall’ombra, elabora un pensiero filosofico tutto intriso di un entusiastico appello alla vita, un invito a un’azione dell’uomo nel mondo, nel qui e ora. Se Dio resta celato, non può esistere nemmeno il teatro (e Buber è in buona compagnia nel denunciare la deriva spettacolare del teatro del suo tempo), inteso nella sua originaria valenza sacrale e trascendente. Cosa offusca Dio, cosa impedisce la sua portata luminosa? Per il filosofo l’ebreo moderno

è uscito dalla forma di vita organica della comunità determinata dalla tradizione, è tutt’uno con la crisi dell’uomo tedesco moderno, costretto a vivere nella società artificiale e meccanica, in un mondo abbandonato da Dio, e non è più in grado di esorcizzare “il Golem tecnologico che ha costruito”7.

L’uomo di Buber è un uomo della crisi8, l’ebreo che convoglia, con il suo millenario vissuto di uomo senza casa, tutte le problematiche di una crisi. Per lui si apre l’era di un «serio e grande compito […]. Prima di partire dovrebbe ascoltare il battito cardiaco del popolo, le voci segrete che gli annunciano la oscura volontà sotterranea del popolo»9.

Considerato che la relazione tra gli uomini è «immagine propria della relazione con Dio», la trasformazione deve attuarsi tra gli uomini, nella comunità. L’attenzione che Buber dedica al discorso sull’arte va collocata proprio al centro della questione dell’uomo: arte dunque come modalità di trasformazione del singolo e della comunità. Detto ancora più brevemente: Dio non si vede perché è venuta meno la comunità, l’uomo con l’uomo. Qui trova tutta la sua sostanza la premessa iniziale: il teatro non come meta ma come strumento, modalità pratica per riattivare un sentimento di prossimità10, una vicinanza possibile soltanto nella differenza individuale e tuttavia attuabile soltanto nella comunanza di un destino umano.

Richiamate tutte queste sintetiche ma debite considerazioni, non può stupire che il 26 giugno 1912 Martin Buber assistesse, letteralmente folgorato, a quanto messo in scena dagli studenti di Émile Jaques-Dalcroze, in occasione delle feste per il secondo anno di attività̀ della scuola di Hellerau. Il filosofo sapeva di trovarsi di fronte a una delle più importanti realizzazioni sceniche della storia del teatro europeo, le cui novità erano rilevanti: l’uso creativo della luce, la continuità spaziale tra attore e spettatore, la qualità inedita del movimento dei performer, lo spazio scenico e non ultimo il pubblico d’eccezione accorso da tutta l’Europa. L’anno successivo Buber, insieme a Emil Strauss, Paul Claudel11 e Jakob Hegner12, avrebbe allora fondato l’Associazione per l’organizzazione degli spettacoli drammatici a Hellerau, e Orfeo13 sarebbe stato proposto integralmente. È indubbio che le ragioni che suscitano così tanto interesse da parte di Buber vadano ricercate nella folgorante messa in scena dello spettacolo di Gluck – lo testimonia Il problema dello spazio scenico, testo accluso al libretto di sala per lo spettacolo di Claudel L’Annuncio fatto a Maria, al quale Buber collaborò nella sua brevissima carriera e che finì con una insoddisfazione generale e una rottura tra Buber e Appia da una parte e Claudel dall’altra14.

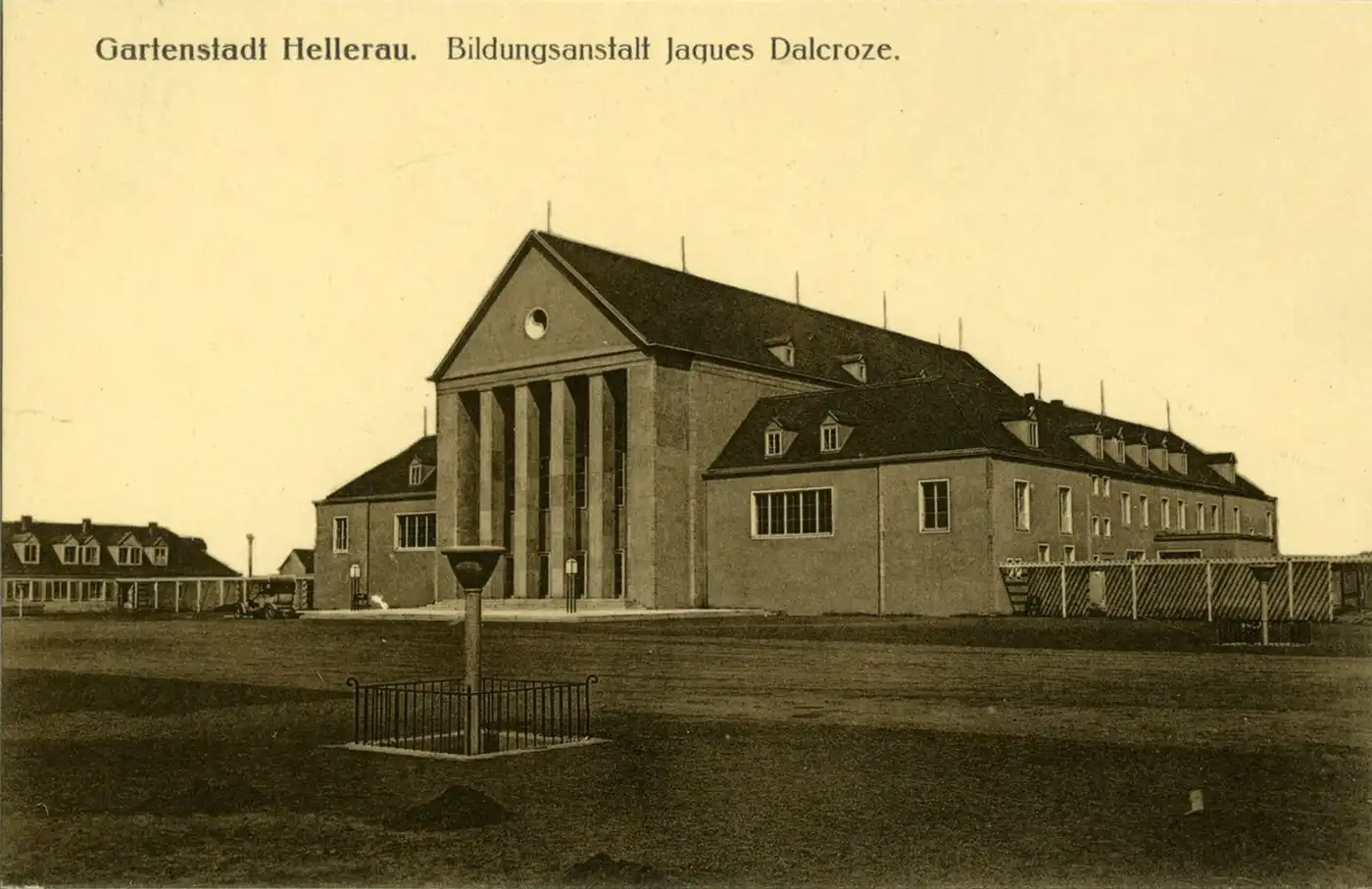

Non è tuttavia da trascurare la probabile forte attrazione che doveva esercitare per lui l’idea di comunità, alla base dell’intero progetto di Hellerau. Letteralmente “prato luminoso”, Hellerau era stata concepita attorno all’idea di città-giardino che tanta fortuna ebbe nel XX secolo, ed era stata costruita grazie a Karl Schmidt, fondatore del Werkbund tedesco (Associazione tedesca degli artigiani). Le città-giardino erano progettate per ospitare piccole comunità, secondo un ricercato equilibrio tra area residenziale, industria e area agricola. Erano pensate come piccole cellule autosufficienti, ma facenti parte di una rete attorno alla città principale. Nel 1907 Schmidt decise di aprire le Deutsche Werkstätte, officine con milleduecento lavoratori, destinate alla produzione di arredi e utensili. Consapevole dell’infelice situazione della classe operaia nelle grandi città tedesche, progettò la costruzione di un piccolo centro, vicino alla fabbrica, dove i lavoratori avrebbero potuto vivere con le proprie famiglie in un tranquillo contesto naturale. Progettò Hellerau come un piccolo mondo a sé, con negozi, servizi di ogni genere, scuole e ospedali. Lo stile urbano venne creato a immagine degli oggetti prodotti nella fabbrica, esteticamente piacevoli e allo stesso tempo funzionali. L’idea di base era quella di dare vita a una piccola società armonica, in cui tutti gli abitanti potessero beneficiare fisicamente e moralmente del contesto organizzato e della comune attività culturale.

Nell’ottobre del 1909 Jaques-Dalcroze tiene una sessione aperta di lavoro a Dresda e tra il pubblico siede anche il trentaduenne Wolf Dohrn, il segretario generale del Werkbund tedesco. Dohrn, un mese dopo, invita ufficialmente Jaques-Dalcroze a stabilirsi nella nuova città giardino di Hellerau e a costruire il suo Bildungsantstalt für rhytmische Gymnastik (Istituto di formazione nella ginnastica ritmica), così da poter prendere parte all’utopica costruzione di una società fondata sullo studio e sulla pratica dell’arte e della bellezza. Jaques-Dalcroze era un grande pedagogo, un insegnante di musica e solfeggio al conservatorio di Ginevra; aveva inventato una sorta di nuova educazione musicale, che prevedeva una consistente relazione con altre discipline del corpo, tra performance e danza. Spinto dalle difficoltà ritmiche e di ascolto che riscontrava nei suoi allievi in conservatorio, Jaques-Dalcroze spese tutta la vita alla ricerca di un metodo di educazione musicale alternativo, perseguendo un’educazione basata sull’unione perfetta tra musica, corpo, mente e sfera emotiva e ponendo il corpo e il movimento alla base dei suoi rivoluzionari principi educativi. Nella realtà dei fatti la scuola Jaques-Dalcroze era pensata da Dohrn come una sorta di Volkshaus, una casa per tutti, il centro spirituale della comunità.

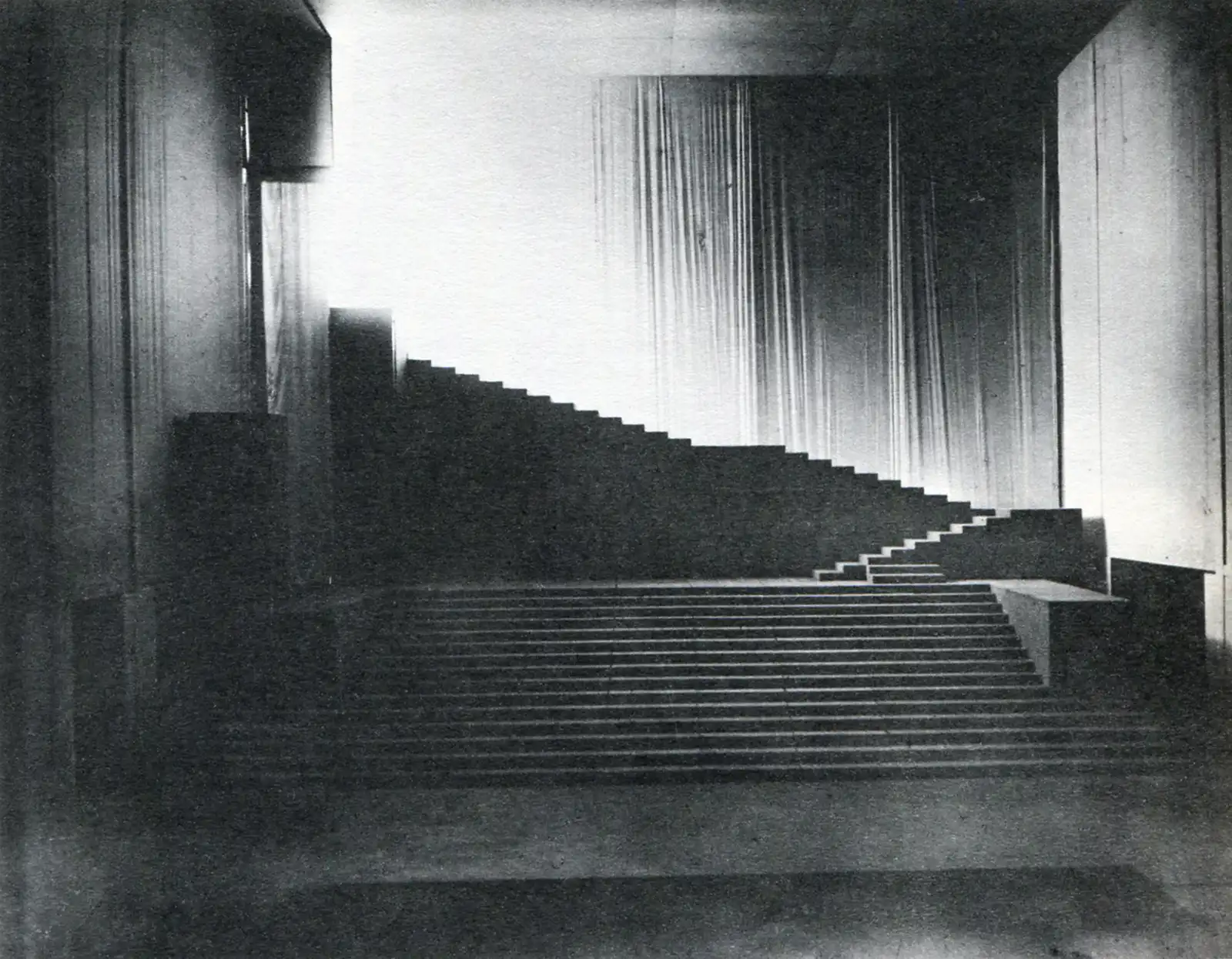

A Jaques-Dalcroze si affianca poi il lavoro di Adolphe Appia, che comincia a disegnare i progetti per l’Istituto, la cui costruzione viene affidata al giovane architetto Heinrich Tessenow. L’edificio di Hellerau è considerato uno dei capolavori dell’architettura funzionale e un simbolo di quella rivoluzione iniziata a metà Ottocento: le linee architettoniche sono regolari, pure, e sembrano richiamare un classicismo sospeso nel tempo. Il progetto verte su una sostanziale limitazione degli elementi: una ricerca formale che punta sulla purezza, in linea con i contenuti spirituali e mistici della ricerca artistica ed esistenziale che vi avrebbe avuto luogo. Per quanto riguarda la sala principale, l’intervento di Appia fu poderoso: si trattava di uno spazio indiviso, con luci e orchestra nascosti, sprovvisto di sipario e di palcoscenico. Questa idea di spazio unico e indifferenziato, assolutamente trasformabile, in cui le relazioni tra pubblico e performer potessero scaturire per vie simili al contagio, colpì a tal punto Buber da portarlo a scrivere, qualche anno dopo, nel 1913, un articolo che commenta dettagliatamente questo modo di intendere lo spazio. Il filosofo si scontra con la tendenza realistica del suo tempo, si scaglia contro quel teatro che costruiva uno spazio privo di polarità. Secondo Buber, per garantire una continuità sostanziale tra scena e platea occorreva paradossalmente creare una distanza: solo grazie a questa e tramite una decisa opposizione, sarebbe stato possibile costruire una relazione tra performer e testimoni.

Questa distanza non era tuttavia quella “formale”, prodotta da quel diaframma micidiale della ribalta: era invece una sorta di distanza primordiale, che nel teatro antico scaturiva dalla fede condivisa degli astanti e che in quell’occasione veniva ricreata a Hellerau grazie all’impiego creativo della luce. La luce attiva diventa l’agente trasformatore della scena, l’elemento creativo che può garantire la distanza. Rimarcando che per Appia l’avventura di Hellerau costituiva la possibilità di mettere in scena un “corpo collettivo” inteso come epifania del sociale, non dobbiamo dimenticare che sostanzialmente della stessa stregua era pure il progetto artistico di Buber: anche il nostro filosofo, come i fondatori di Hellerau, credeva al grande sogno di un’umanità che potesse essere salvata dall’arte e dalla bellezza, una comunità coesa e radicata sul ritmico equilibrio di corpi che danzano. Non può stupire l’interesse di Buber verso Émile Jaques-Dalcroze e la sua piccola officina creativa, soprattutto ricordando che il filosofo, per tutta la vita e senza soste, non aveva cercato altro che questa stessa possibilità per il suo popolo. Nella prospettiva ebraica di Buber, il Messia si sarebbe rivelato soltanto nella dimensione orizzontale della comunità: non era l’uomo ad aspettare il Messia, ma era il Messia ad attendere che l’uomo edificasse una comunità autentica, per potervisi rivelare.

Compiendo un breve excursus, nel testo citato, il filosofo ricorda come nel teatro antico – anche se spettatori e attori erano illuminati allo stesso modo rispetto alla scena – il senso di distanza restava comunque preservato dal carattere sacramentale della rappresentazione. Buber sostiene che i tempi moderni richiedono uno spazio scenico unificato ma cangiante e tale da poter garantire un’azione scenica “polare”, preservando così il senso di “distanza”, grazie all’azione attiva della luce.

La sala di Hellerau era dunque perfetta a tale scopo: concepita da Alexandre Salzmann come un mondo unificato e “abbracciante”, senza dividere scena e sala, prevedeva al soffitto e alle pareti teli di stoffa traslucida bianca, trattati con bagni di cera. Dietro i pannelli di stoffa erano inoltre disposte a intervalli regolari circa tremila lampadine, comandate a distanza; le luci potevano essere gestite a gruppi e da lontano, in modo veloce ed efficace. Le lampadine si trovavano su pannelli compresi tra la stoffa esterna bianca, che agiva da diffusore, e l’altra parte del pannello, anch’essa bianca e riflettente. In questa salle éclairante, gli spazi si armonizzavano grazie alla luce diffusa; e, al contempo, l’illuminazione poteva poi essere diretta in modo creativo, a seconda dell’effetto cercato.Svincolato daqualsiasi intento naturalistico, l’uso duplice – luce che unisce e luce che separa – funziona, secondo Buber, come specchio del movimento polare della realtà ed esplicita un assioma fondamentale della filosofia buberiana secondo cui «i momenti dell’incontro più alto non sono lampi nelle tenebre ma luce lunare che si leva in una chiara notte stellata»15. Testimoniare od operare questo processo attraverso il teatro significa rendere l’esperienza della relazione (Erlebnis) operante “nel” mondo e non fuori da esso (nella luce delle stelle, quindi, e non nel buio della notte). Nella luce creativa si cela il principio stesso del genere umano, il suo doppio movimento: il porsi a distanza e l’entrare in relazione. La dialettica della luce in teatro diventa per il filosofo una materializzazione vera e propria della vita: come nella vita l’uomo non aspetta altro che essere riconosciuto per com’è nella sua essenza da un altro essere umano, così il teatro è il luogo dove ci si riconosce e ci si conferma in quanto esseri umani.

In questa concezione scenica accade qualcosa, «a volte come un soffio, a volte come una lotta»; e l’essere umano esce dal teatro come esce dalla relazione, «ha nel suo essere un di più»16, che deve rimettere in gioco nel mondo. Viene così ripristinato e vivificato il compito del teatro nell’immanenza; e l’uomo non riceve un contenuto nella rivelazione, ma una presenza, un senso: «non un senso di “un’altra vita” ma di questa nostra vita»17.

Il teatro, luogo di ritorno dell’uomo all’uomo, è il prototipo della comunità buberiana. La struttura polare tipica della scena rispecchia la natura stessa della comunità, così come viene intesa da Buber negli scritti successivi e più strettamente filosofici. Il doppio movimento dell’arte esiste laddove il teatro coincide con la possibilità di rinnovare la relazione e di realizzarla nel mondo: andata e ritorno alla luce di un ricordo, che spinge l’azione etica dell’uomo nel mondo.

L’esperienza del Festspielhaus di Hellerau, così entusiasticamente difesa da Buber in Il problema dello spazio scenico, corrisponde a un’idea molto precisa di teatro, che viene dal filosofo allusivamente recuperata anche nel Dialogo dopo il teatro18 dove Daniel – personaggio biblico maschera del giovane Buber del 1913 – non è un attore in scena ma uno spettatore. Possiamo supporre che in quel testo Buber stia rievocando la sua esperienza da spettatore dell’Orfeo dell’anno precedente. Daniel vive la performance dalla parte del pubblico sentendosi come facente parte di una colonia di madrepore:

[…] come se per la prima volta fossi compagno di qualcuno. Così quella massa somigliava veramente alla massa innumerevole che si raccoglieva a Eleusi per rappresentare le nozze tra il cielo e la terra […]. Quegli uomini erano comunque parte di una rivelazione, sicché il palcoscenico parlava. […] In questo modo, l’ambiente circostante crebbe fino a diventare una comunità, della quale io facevo parte. Ero in grado di percepire come percepisce una colonia di madrepore, ovvero con gli organi della collettività; allo stesso tempo, però, questa totalità mi divenne così presente, come se ogni sua singola essenza si rendesse disponibile alla mia coscienza. Fu così che mi ritrovai in quell’essenza altra che si muoveva di fronte a me sul palcoscenico. […] Si opponeva al mio Noi-io come la tempesta al silenzio, come le dune a una spianata sabbiosa, come la contraddizione alla conciliazione19.

Per definizione, la comunità non sorge da una generica comunanza di sentimenti ma da due condizioni fondamentali: che tutti i membri abbiano fra loro una relazione reciproca e che tra loro e il centro vivente ci sia una relazione vivente. La comunità non è “la massa” ma un luogo etico, in cui il singolo possiede una responsabilità personale in quanto intrattiene una relazione con il centro vivente, oltre che con gli altri uomini. Non si può parlare di comunità se viene a mancare questa seconda condizione, ossia la presenza di un centro vivente verso cui tutti guardano e con cui tutti vivono in stretta relazione. L’uomo con l’uomo – che in sintesi costituisce l’ipotesi buberiana come unica sensata alternativa alle vie del collettivismo e dell’individualismo – è la terza via, la sola che conduca all’uomo totale. Uomo totale o integrale è colui che agisce con tutto il suo essere, e non solo con una parte di esso; ed è colui che si impone, non in virtù del proprio individualismo né della rinuncia alla sua personalità per via del collettivismo. Teatro è per Buber un prototipo di quella comunità che egli stesso perseguirà negli scritti a venire e di cui pure quella ebraica si presta come efficace simbolo e urgentissima meta. Il mondo ebraico autentico è per Buber un mondo ormai perduto (corrotto e degenerato, secondo il giudizio del filosofo); dunque, soltanto quando sia elevato a mito e modello offre una possibilità di riattivazione comunitaria. Il teatro a lui contemporaneo, proprio come l’ebraismo e il fenomeno chassidico, sembra anch’esso un mondo chiuso e volto a una spietata degenerazione; ma può, colto nell’eccezione dischiusa dalle innovazioni di Hellerau, costituire una possibilità rinnovabile, sempre attuale e sempre praticabile.

Passato oltre un secolo, due guerre mondiali e miriadi di altri invisibili conflitti nell’unico pianeta di cui disponiamo, sebbene forse ormai definitivamente lontani dal poter scegliere eventuali terze vie, possiamo accogliere come mai prima l’attualità del pensiero buberiano. Nella nostra difficile notte stellata, oggi testimoniamo, spinti da forze maggiori, un contrarsi sempre più spasmodico degli spazi, un distanziamento di Stato, che rimettono fortemente in discussione ogni dinamica possibile di aggregazione comunitaria. La sottrazione di spazi di condivisione, la spaventata disinfezione dalle altre presenze che abitano questi nostri spazi ormai frammentati, divisi e normati crea sicuramente un vuoto allarmante, attorno al quale la comunità si affaccia sbigottita cercando ora un centro vivente, ora pezzi di sé, per potersi nuovamente scrivere e così forse sopravvivere. Lontani dalla questione ebraica e sionista, così cara e specifica per Buber, l’appello del filosofo risuona quanto mai significativo anche fuori dalla sfera religiosa, e rimanda a un compito che oggi sappiamo essere indispensabile e non più procrastinabile, affinché nuove e più favorevoli lune arrivino a rischiarare le nostre notti buie.

- Nel 1913 Martin Buber fondò la Gesellschaft zur Veranstaltung dramatischer Aufführungen (Hellerauer Schauspiele) (Associazione per gli spettacoli drammatici, Drammi di Hellerau) con Jakob Hegner ed Emil Strauss. Nella cittadina di Hellerau Émile Jaques-Dalcroze e Adolphe Appia stavano già collaborando per creare uno dei più interessanti esperimenti teatrali del XX secolo. ↩

- Martin Buber, Das Raumproblem der Bühne, in Programmbuch, Helleraurer Verlag, Hellerau 1913, trad. it. di Charlotte Geschwandtner e Francesco Ferrari, Il problema dello spazio scenico, in Marcella Scopelliti, L’attore di Fuoco. Martin Buber e il teatro, Accademia University Press, Torino 2015, pp. 229-236. ↩

- Le dinamiche legate all’arte e alla performance sono cruciali nella formulazione della Jüdische Renaissance: nei testi che Martin Buber redige per i Congressi sionisti l’artista figura come prototipo del giovane sionista il cui compito è scolpire la comunità ebraica nello stesso modo in cui lo scultore cava fuori la forma dal marmo. Uno dei motti buberiani dell’epoca del suo attivismo politico è infatti «Ich schaffe, also bin Ich» («Creo, quindi sono»), Martin Buber, Bergfeuer. Zum fünften Congress, in «Die Welt» vol. V, n. 35, 30 August 1901. Nei suoi discorsi come delegato sionista ricorre inoltre la ferma volontà di fondare con urgenza una compagnia nazionale ebraica di lingua tedesca. A causa dei suoi accorati interventi a sostegno del Rinascimento culturale ebraico, Buber attirò le ire del più concreto leader sionista Theodor Herzl. ↩

- Tra gli altri: Martin Buber, Drei Rollen Novellis (Tre interpretazioni di Novelli, 1906), Die Duse in Florenz (La Duse a Firenze, 1905), trad. it. di Francesco Ferrari in Marcella Scopelliti, L’attore di Fuoco. Martin Buber e il teatro, cit.pp. 215-228. ↩

- Jerzy Grotowski, Tu es le fils de quelqu’un (1986), in Opere e sentieri II. Jerzy Grotowski. Testi 1968-1998, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, Bulzoni, Roma 2007, pp. 65-81: 66. ↩

- «Et s’il est encore quelque chose d’infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c’est de s’attarder artistiquement sur des formes, au lieu d’être comme des suppliciés que l’on brûle et qui font des signes sur leurs bûchers» (Antonin Artaud, Le théâtre et son double (1938), in Œuvres complètes, IV, Gallimard, Paris 1978, p. 14). ↩

- Claudia Sonino, Esilio, diaspora, terra promessa: ebrei tedeschi verso est, Mondadori, Milano 1998, p. 87. ↩

- A differenza di Herzl, che identificava la questione ebraica con la lotta all’antisemitismo, per Buber essa rappresenta la questione interna e propria dell’ebraismo ed essa si può elevare universalmente alla crisi dell’uomo occidentale (cfr. Martin Buber, Il problema dell’uomo, Marietti, Milano-Genova 2004 [1943]). ↩

- Martin Buber, Bergfeuer. Zum fünften Congress, cit., p. 35. Sebbene in un’altra prospettiva, sull’importanza del concetto di ritmo nel primo Novecento cfr. Olivier Hanse, Rythme et civilisation dans la pensée allemande autour de 1900, Université de Rennes, Rennes 2007 (Thèse de Doctorat) e, in un ventaglio di differenti declinazioni, Aus dem Takt. Rhythmus in Kunst, Kultur und Natur, hrsg. von Christa Brüstle, Nadia Ghattas, Clemens Risi und Sabine Schouten, Transcript, Bielefeld 2005, in particolare sul contesto della cultura tedesca che ci interessa, Gabriele Brandstätter, Rhythmus als Lebensanschauung. Zum Bewegungsdiskurs um 1900, ivi, pp. 33-44. ↩

- «Ewigkeit sprich aus diesen stummen Menschen, die nebeneinander, nicht miteinander dasitzen […]» [«Eternità esprimevano queste persone mute, che sedevano l’uno accanto all’altro, non l’uno insieme all’altro»] Martin Buber, Lesser Ury, in «Die Welt», XIV, 3 April 1901, p. 53. ↩

- Claudel visita Hellerau nel febbraio del 1913 e contestualmente scrive: «La musica nei corpi umani è diventata visibile e vivente… I cori… diventano grandi insiemi intelligenti, completamente animati e penetrati dalla vita del dramma e dalla musica» ([Paul Claudel], Le théâtre d’Hellerau, in «La Nouvelle Revue Française», 57, 1 Septembre 1913, pp. 474-477). ↩

- Editore del libro di Buber sui chassidim (1928)e traduttore di Paul Claudel. ↩

- Orfeo e Euridice, di Christoph Willibald Gluck (1762), fu presentato il 26 giugno del 1912 come dimostrazione degli studenti di Jaques-Dalcroze in occasione delle feste per il secondo anno di attività della scuola. Negli stessi anni Isadora Duncan presentava la sua versione dello stesso spettacolo (come unione di teatro, musica e danza con un coro e un solista) al Century Opera House a New York, Aprile 1915). Per una dettagliata descrizione dell’Orfeo a Hellerau rimandiamo a Tamara Levitz, In the footsteps of Eurydice. Gluck’s “Orpheus und Eurydice” in Hellerau, 1913, in «Echo: a music centered journal», III, 2, 2001. ↩

- Martin Buber, Das Raumproblem der Bühne, cit.; ed. it. in Marcella Scopelliti, L’attore di fuoco, cit., pp. 229-236. ↩

- Martin Buber, Io-Tu, in Id., Il principio dialogico e altri saggi, a cura di Andrea Poma, San Paolo, Milano 2004, p. 143. ↩

- Ivi, p. 139. ↩

- Ibidem. ↩

- Martin Buber, Daniel: Gespräche von der Verwirklichung (Daniel: dialoghi sulla realizzazione) trad. it. Martin Buber, Daniel. Cinque dialoghi estatici, a cura di Francesca Albertini,Giuntina, Firenze 2003. ↩

- Ivi, p. 87. ↩