traduzione dal tedesco di Veronica Di Lascio e Angelica Giammattei

Il tema del saggio è la cosiddetta "politica dell'identità", che è attualmente discussa sia nel contesto del teatro che delle arti visive: chi è autorizzato a rappresentare chi sul palcoscenico e nelle arti in generale? E come affrontare l'alterità dell'altro sul palco? Gli attivisti accusano gli artisti bianchi di appropriarsi della sofferenza nera e di strumentalizzarla per vendere le loro opere. (Hannah Black vs. Dana Schutz) I registi teatrali sono criticati perché usano in scena attori bianchi con i volti dipinti di nero (Bühnenwatch vs. Didi Hallervorden, Sebastian Baumgarten). I gruppi che portano sul palco persone di colore o artisti disabili sono accusati di sfruttamento o paternalismo (Monster Truck, Jerome Bel). Uno dei più importanti temi discussi è stato come nel tradizionale teatro bianco europeo le minoranze siano sottorappresentate a causa del colore della pelle, della disabilità o del loro orientamento sessuale. Sullo sfondo di questi dibattiti vorrei sostenere che il contributo del teatro al dibattito sull'identità e sulla diversità sta nel mettere in discussione proprio la logica dell'identità in quanto tale. Partendo dallo spettacolo di Jan Lauwers Blind poet e da qualche altro esempio, cercherò di dimostrare che esso mostra fino a che punto qualsiasi posizione di identità si basi sulla costruzione di un fantasma. L'identità è il risultato del disegno di un confine che stabilisce un'opposizione binaria tra l'altro straniero al di fuori di noi e il nostro sé opposto ad esso. Il teatro mette in discussione questi confini confrontandoci con l'altro straniero dentro di noi, con una de-posizione originaria delle origini su cui si basano le nostre identità.

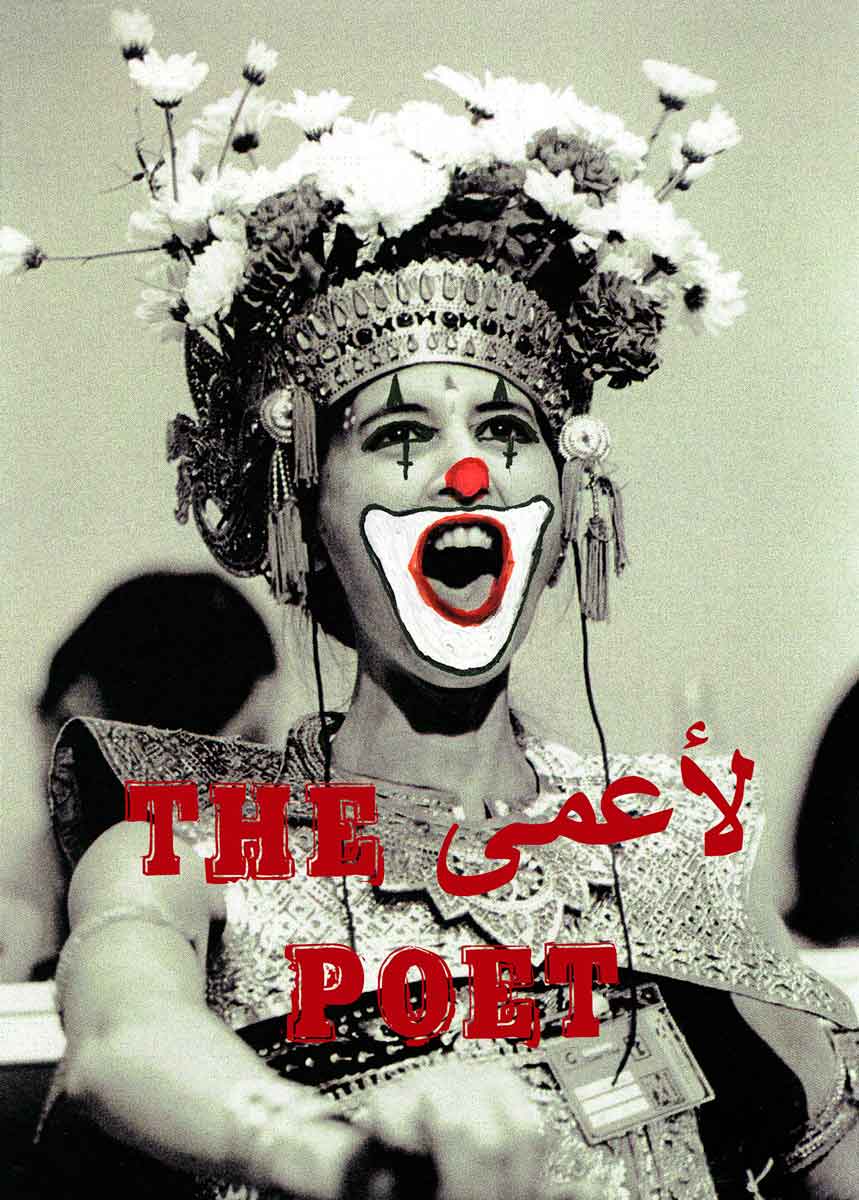

La serata inizia con uno spettacolo dal sapore barocco, che richiama forme spettacolari come il circo, le fiere, il varietà, il teatro meccanico e i concerti pop (e ovviamente anche la performance art, sebbene si tratti innanzitutto di una messa in scena basata su un testo). Blind Poet, andato in scena per la prima volta nell’ambito del Kunstenfestivaldesarts di Bruxelles, e da allora in tour per l’Europa, è stato letteralmente fatto su misura per i performer dal regista fiammingo Jan Lauwers, che dirige la compagnia Needcompany e allo stesso tempo creatore di molti dei suoi spettacoli. Partendo dalle loro biografie e dai loro alberi genealogici, infatti, egli ha concepito per ognuno una nuova storia fittizia che, risalendo gli ultimi 1000 anni, mescola e connette le diverse nazionalità, culture e lingue riunite nel suo ensemble.

Eccoli i protagonisti: sette interpreti avvolti in mantelle di seta lucida che ricordano un po’ i kimono giapponesi, visibilmente gratificati di occupare il loro posto nella fossa d’orchestra tra gli applausi degli spettatori. “Hello, I am Grace”, si presenta una donna che si mette al centro del palcoscenico, immersa nella luce sfavillante di numerosi riflettori colorati che sono posti alle sue spalle e mettono in risalto il suo vestito giallo-rosa, ma soprattutto il suo cappello decorato con erbe e fiori. La sua bocca è truccata di rosso e bianco come quella di un clown. E ai clown fanno pensare anche le lunghe ciabatte che indossa. È stata fatta nascere, racconta, da sua nonna cinese nel più grande Paese musulmano della terra, l’Indonesia, e deve a un certo sindaco tedesco di Brema presente nel suo albero genealogico che 800 anni prima ha dormito lì con numerose donne, il fatto che oggi ci siano anche dei Barkey neri. Non solo afferma di avere parenti ovunque nel mondo, ma anche di essere stata da tutti loro e, dunque, in pratica, dappertutto.

Il singolare racconto, una lunga storia che risale fino alle origini del tempo, dà il tono all’intera serata: uno dopo l’altro i sette performer che vediamo sul palcoscenico si presentano con analoghe storie da marinaio. Uno di loro sostiene di discendere dai crociati che durante i loro viaggi mangiavano i figli degli ebrei e dei musulmani; un altro dai Vichinghi, che a loro volta discendono dai Troiani; e un’altra ancora da quell’antenato emigrato in Cina che fu lì ucciso dalla nonna di Barkey: “Tutto è connesso a tutto”. Alla fine però il tunisino Mohamed Toukabri, che non ha alcun albero genealogico, srotola di nuovo tutta la storia, che ora appare come una storia che ha fatto dimenticare che prima della storia e dello sviluppo europeo c’è stata un’altra cultura, il che si riflette emblematicamente nel fatto che a Cordoba sia stata costruita una chiesa lì dove un tempo si ergeva una moschea. Al di sotto della storia europea diventa riconoscibile una storia araba precedente, caratterizzata dalla libertà delle donne e da una distanza liberatoria rispetto alla religione.

Il gioco con il fuoco dell’identità

Quello che la serata di Lauwers affronta giocosamente e squaderna a poco a poco di fronte agli spettatori con questo spettacolo, è un tema su cui da alcuni anni si discute in modo acceso come su pochi altri, in Europa e in America: quello dell’identità. Cosa ci rende ciò che siamo o che crediamo di essere? Chi può rappresentare chi sulla scena e nelle arti in generale? Chi può servirsi di quali forme di rappresentazione e di quali tematiche? E come si dovrebbe trattare sul palcoscenico la diversità degli altri, degli stranieri? Qual è il confine tra la solidarietà ammissibile e desiderabile verso i più deboli, i “subalterni”, da un lato, e la strumentalizzazione della loro miseria nell’interesse di migliori opportunità di mercato, dall’altro? Da nessuna parte, negli anni passati, questo dibattito è stato condotto, a livello internazionale, in modo così spettacolare come nelle arti figurative: nessun altro scontro sulla politica dell’identità ha ottenuto una simile attenzione pubblica come l’appello di circa 50 firmatari lanciato da Hanna Black, artista britannica residente a Berlino, per chiedere ai curatori della Whitney Biennal di New York di rimuovere e distruggere un quadro della pittrice Dana Schutz.

Nel 2016, per reazione alla violenza della polizia contro i neri, l’artista bianca americana, nata nel 1976, aveva lavorato per mesi a una fotografia del quattordicenne Emmett Till, sfigurato dalla tortura e dal linciaggio. La madre del ragazzo nel 1955 aveva pubblicato la foto per trasformare in accusa le tracce che vi erano documentate della violenza perpetrata per motivi razzisti. Schutz aveva coperto la foto con colori accesi che ricordavano un po’ i dipinti di Francis Bacon. Mette così in scena l’inevitabile brutalità del proprio sguardo empatico di pittrice solidale e quindi l’indissolubile ambivalenza dell’arte, la sua bellezza violenta, mostruosa. All’autrice della lettera da Berlino, che rimproverò alla Schutz di utilizzare “la sofferenza nera come materia prima” e di trasformarla in “profitto e divertimento”, il senso di questa complessa rielaborazione rimase probabilmente nascosto come anche agli artisti attivisti del luogo, che si misero davanti al quadro indossando magliette con scritto sulle spalle “Black Death Spectacle”. Appropriazione del dolore degli altri, dei neri? Oppure, come ha detto la Schutz, un atto di empatia e solidarietà di una madre verso un’altra? Questo, probabilmente, rimane indecidibile.

Nel teatro, almeno in quello di lingua tedesca, il dibattito su politica dell’identità, appropriazione e rappresentazione dell’altro è da tempo condotti in modo molto acceso. All’inizio sono stati gli artisti di tradizione brechtiana a mettere in discussione la possibilità di parlare a nome degli altri discriminati, disprezzati e sottomessi: nella sua Opera da tre soldi, Brecht ha messo in bocca la più aspra accusa alla società, la sua radicale messa in discussione, a una pirata, la Jenny dei Pirati, che in una canzone esprime niente di meno che il desiderio di distruzione totale di quella città che la sfrutta, lei priva di mezzi e costretta a lavare bicchieri in uno squallido hotel. Anche lei non è affatto in grado di prendere parola da sé: viene invece rappresentata da un’altra donna, Polly, che la raffigura come proletariato nel senso di Marx, vale a dire come negatività segnata da una ambivalenza indissolubile che in alcun modo può essere resa positiva. Jenny, la subalterna nel senso di Spivak, viene fatta parlare e rappresentata da Polly, e questa rappresentanza fa di lei, fin dall’inizio, qualcosa di diverso dalla vittima che adesso è finalmente in grado esprimersi. Jenny diventa una fantasia di vendetta, terrorista, figura d’identificazione per chi, pur non sottomessa nella stessa misura, tuttavia spera che sia giunta l’ora del tramonto di una società che assoggetta. Di colpo Brecht rende chiaro l’immancabile conflitto che si produce nel momento in cui una categoria puramente negativa – il “proletariato” nel senso del primo Marx o il “subalterno” nel senso di Spivak – viene resa positiva: è un momento di trasformazione irreversibile. La disputa su chi possa prendere parola per chi ne è privo, e chi possa invece giustamente esprimersi per sé, è inevitabile. Nella tradizione di questo Brecht si sono inseriti successivamente i personaggi di Heiner Müller, come i rivoluzionari del dramma Der Auftrag. Erinnerung an eine Rivolution (La missione, Ricordo di una rivoluzione), ma anche il personaggio di Grace nel film Dogville, di Lars von Triers, o i rappresentanti dell’Africa che Christoph Schlingensief ha portato sulla scena nella sua pièce Via Intolleranza II, un’opera che ha messo davanti agli occhi del ricco teatro di lingua tedesca il proprio fallimento nella rappresentazione dell’Africa. Questa tradizione è ripresa oggi anche da Rabih Mrouè e Lina Majdalanie, artisti di origine libanese, quando nelle loro opere mostrano ripetutamente che non esiste una rappresentazione adeguata dell’altro, per esempio delle vittime della violenza della guerra in Libano. Vediamo qui sempre qualcosa in più di quella muta negazione di ogni società presente. Nessuna rappresentazione dell’altro è possibile senza che ci sia sempre allo stesso tempo la sua appropriazione. Proprio per questo Brecht, così come gli artisti nella sua tradizione, insistevano che non dovesse mai scomparire la differenza tra chi mostra – l’attore o il performer sul palcoscenico – e chi viene mostrato – l’altro, il subalterno –, e che al contrario, nell’atto di mostrare, dovesse essere evidenziata la distanza da ciò che veniva mostrato.

Nel corso degli ultimi sei anni la disputa sull’adeguata rappresentazione degli altri subalterni ha assunto nel teatro tedesco una nuova forma: sempre più spesso gli attivisti esigono che il teatro riconosca la propria cecità in special modo in relazione all’altro post-coloniale. Più volte si è trovata al centro della protesta la pratica del Blackface. Dapprima la condanna ha investito il comico televisivo Dieter Hallenrvorden, molto popolare e piuttosto conservatore, per aver utilizzato trucco nero per il personaggio di Midge nel film Ich bin Rappaport di Herb Gardner. Poi gli attivisti si sono volti sempre più alla stigmatizzazione della gente di teatro considerata di sinistra per la loro mancanza di sensibilità per il problema. Così, nel 2013, un gruppo nominatosi Bühnenwatch ha attaccato la messa in scena di Sebastian Baumgartens della Johanna der Schlachthöfe (Santa Giovanna dei Macelli) di Brecht, perché con «il blackface» e «stereotipi e mezzi stilistici razzisti» avrebbe «riportato in vita fantasie coloniali»1. Questa protesta è stata di particolare impatto pubblico anche per il fatto che la messa in scena di Baumgarten era stata invitata al Theatertreffen di Berlino, il che nell’ambito del teatro tedesco costituisce il massimo riconoscimento possibile per uno spettacolo. Da allora, in ambito tedesco, ci sono stati molti casi simili: nel 2014 proteste e controversie pubbliche hanno accompagnato il riadattamento di Les Nègres di Genet ad opera dell’olandese Johan Simons, allora direttore dei Kammerspiele di Monaco. Il regista voleva che la sua opera fosse intesa come una riflessione critica sulla storia coloniale olandese. Ha sollevato critiche anche la messa in scena di Roger Vontobel a Bochum, nel 2017, di Lotta di negro e cani, il complesso dramma di Bernard-Marie Koltès, e perfino Sorry, uno spettacolo del gruppo Monster Truck che lavorava in modo molto sottile con gli stereotipi, è stato accusato di violare il diritto della gente di colore discriminata a auto-rappresentarsi.

Questi casi spettacolari sono, non da ultimo, espressione di un’accresciuta sensibilità per i capitoli non elaborati del colonialismo, della schiavitù e dei loro strascichi nel presente, come anche per la discriminazione quotidiana delle People of Colour nei paesi di lingua tedesca ed europei, sensibilità che, oltre che nella rielaborazione storica della politica coloniale tedesca e dei massacri perpetrati dai tedeschi nelle colonie africane, si è manifestata in numerosi nuovi allestimenti teatrali. Così, la messa in scena del Faust ad opera di Frank Castorf – che conclude la sua direzione alla Volksbühne di Berlino – ha presentato Faust come archetipo del colonizzatore tedesco. In uno spettacolo della andcompany, intitolato Black Bismarck, invece, viene ricordata la Conferenza d’Africa a Berlino sotto l’egida di Bismarck, durante la quale l’Africa fu trattata e ripartita come un foglio di carta bianca.

Ai Kammerspiele di Monaco, Anta Helena Recke, un’assistente alla regia nata in Germania che si sente appartenente alle People of Colour, ha mostrato all’ensemble, alla città e all’intero sistema teatrale pubblico tedesco la sua personale “appropriazione” che è stata definita una “copia nera”. Ha riproposto cioè lo spettacolo di maggior successo del teatro monacense, un adattamento del romanzo Mittelreich di Joseph Bierbichler proposto da Anna Sophie Mahler. Recke lo ripropone una seconda volta ma assegnando tutte le parti a interpreti di colore. Nelle discussioni sollevate da quest’opera è emerso come in passato l’iscrizione alle scuole di recitazione fosse spesso negata ai candidati di colore con la motivazione di essere inadatti a interpretare i personaggi tutti sempre bianchi dei classici tedeschi e, quindi, senza prospettive di lavoro nelle compagnie teatrali tedesche. Improvvisamente questa messa in scena ha mostrato quanto sia ancora omogeneo oggi il teatro borghese in Germania, dove per di più ci sono città come Monaco o Francoforte, la cui popolazione è oggi costituita per il 44% fino al 55% da cittadini che hanno un background migratorio.

Operazioni e spettacoli come quelli di Castorf, Recke o della andcompany sono sostenute dal movimento che si fa chiamare “Critical Whitness” e che, nella teoria e nella prassi politica, si adopera affinché i bianchi prendano atto del fatto che, come ha detto una volta Millay Hyatt, essi «non sono ‘semplici persone’, ma persone bianche»2. Per teorici dei Postcolonial Studies come Grada Kilomba si tratta di destituire «la figura del bianco dalla sua posizione centrale e normativa», di non prenderla più come modello che fa apparire il «non-bianco» come «deviazione dalla norma o di grado inferiore»3. Segnato profondamente dalla storia americana, dalla lotta degli schiavi di origine americana e dei loro discendenti per la libertà e l’uguaglianza, il movimento antirazzista si è sviluppato negli Stati Uniti negli anni ’90 come confronto critico dei bianchi con i loro propri privilegi. Da circa dieci anni lo stesso approccio teorico e attivista si è diffuso anche in Germania. Gli obiettivi della critica, non solo a teatro ma anche fuori, non sono tanto, come si potrebbe pensare, gli incorreggibili vecchi nazisti o gli esponenti della nuova destra, quanto coloro a cui la maggioranza della società presta fede: intellettuali, artisti e giornalisti che adottano e diffondono cliché senza riflettere e senza saperlo. Lo scopo del movimento, sostiene Hyatt, è di far comprendere categorie come “bianco”, “nero” oppure “asiatico” siano «categorie socialmente istituite»4, e quindi di sottolineare criticamente come qui i singoli tratti fenotipici siano diventati il marchio di un gruppo e associati ad altre qualità.

Contro la politica dell’identità

Mentre i teorici e almeno una parte degli attivisti – in particolare il gruppo Bühnenwatch che adduce argomentazioni molto differenziate – si volgono chiaramente contro ogni costruzione dell’identità sulla base di caratteristiche etniche e razziali, altri attivisti, come quelli che si sono messi davanti al quadro di Dana Schutz, combattono una sorta di essenzialismo, talvolta meramente “strategico” (Spivak), proprio nel nome dell’identità attribuita dalla norma maggioritaria.

Sono attivisti come questi che il cabarettista e drammaturgo Andrew Doyle, che si definisce di sinistra, nella sua rubrica sulla rivista online «Spiked» ha condannato come «coterie of preening killjoys», ovvero come «combriccola di fieri disfattisti», oppure, secondo la traduzione della Neue Zürcher Zeitung dove è stato ripreso il suo articolo, come «associazione di futili moralisti»5. Mossi da «un’ossessione borghese», gli autori di tali petizioni, articoli e post sui social media avrebbero sviluppato una «tattica martellante» andando in giro a «svendere della stupida politica dell’identità […] invece di avviare dei seri dibattiti politici»6. Si tratta ormai da tempo di un «movimento autoritario» guidato da «attivisti benintenzionati […] ciechi di fronte al loro stesso bigottismo»7. Doyle non è solo in questa battaglia contro «la politica dell’identità delle People of Colour» (POC) come anche contro i sostenitori dei diritti della comunità LGBT, che si comportano in modo simile. Qualche tempo fa, ad esempio, un articolo apparso in «Der Freitag» – un quotidiano di sinistra – ha descritto gli attivisti della Critical Whiteness come una «polizia del pensiero con una mentalità da spia» e un modo di agire da «inquisizione»8. Il filosofo sloveno Slavoj Žižek, poi, riferendosi a una Pride Parade del movimento LGBT guidata dal Premier canadese Justin Trudeau, ha affermato che questa funzionava in base al principio della costruzione di una comunità unita attraverso una comune immagine nemica. Il nemico sarebbe in questo caso “l’eterosessismo”, la predilezione dell’eterosessualità «come ordine universale che riduce gli altri orientamenti a una deviazione secondaria»9. Questa immagine del nemico sarebbe plasmata da uomini e donne privilegiati, per lo più “ben istruiti e bianchi”, che disporrebbero di un alto status sociale e difenderebbero l’ideologia della “unità nella pluralità”, nascondendo – come avveniva nella Jugoslavia di Tito – la reale esclusione di altri progetti di vita sotto una “dominazione armonica” con la quale non si deve interferire. Esclusi, in questo caso, sarebbero stati gli attivisti dei Black Live Matter Vancouver, che non hanno voluto camminare nel corteo insieme a una macchina della polizia, gruppi queer musulmani che temevano reazioni razziste e, inoltre, quei transgender «la cui vita è piena di paura e incertezza sociale»10. In modo analogo è stato accolto in Germania Retour à Reims, il fortunato saggio di Didier Eribon11: poiché la sinistra negli ultimi anni si è occupata sempre di più della politica dell’identità piuttosto che di questioni di classe – sostiene l’autore – essa ha perso il sostegno della classe lavoratrice, in Francia a favore del Front National, e in Germania a favore della l’AfD.

Nelle polemiche contro la politica dell’identità risuona inequivocabilmente l’eco di un dibattito del 1998. Al più tardi, a partire dalla vittoria elettorale di Donald Trump, nei social media viene ripetutamente citato il saggio di Richard Rorty Achieving our Country12, in cui il filosofo americano descrive come l’ascesa della “nuova sinistra” sia andata di pari passo con uno slittamento dell’interesse della sinistra dalla questione sociale alla politica dell’identità: a essere stigmatizzato non è più l’egoismo dei benestanti, ma il sadismo nei confronti delle minoranze. Per questo la sinistra avrebbe perso l’appoggio delle vittime della globalizzazione, che solo una politica socialdemocratica di ridistribuzione all’interno dei confini nazionali avrebbe potuto aiutare. In modo simile, in Retour à Reims, Didier Eribon sostiene che la sinistra ha rinunciato ai suoi referenti tradizionali e quindi alla rappresentanza degli strati meno abbienti della popolazione. La conseguenza di questo slittamento, ha constatato ciascuno dei due autori per il proprio paese, è stata l’ascesa dei populisti di destra. È interessante notare che Rorty aveva previsto la possibilità dell’emergere di un capo autoritario che con le sue promesse di isolamento avrebbe potuto guadagnarsi il consenso delle vittime della globalizzazione abbandonate dalla sinistra, possibilità che si è poi realizzata con la vittoria di Trump.

Contro Rorty si levò già nel 1998 la voce di Jacques Derrida, che si schierò per la sinistra internazionale, sostenendo che non si doveva creare una contrapposizione tra l’azione in favore dei più svantaggiati e discriminati e quella a favore della giustizia distributiva13. Così anche Didier Eribon ha protestato contro la riduzione del suo libro alla tesi di un tradimento della sinistra nei confronti dei lavoratori, sostenendo che «i diritti di donne, neri, minoranze sessuali» o dei «migranti» e le questioni ambientali non possano essere considerate soltanto delle «richieste egoistiche della classe media» a cui si «dovrebbe contrapporre come unica battaglia importante quella sociale ed economica»14. In continuità con questa difesa delle battaglie contro la discriminazione delle minoranze si trova non da ultimo la prospettiva dell’intersezionalità, che sottolinea come proprio le persone socialmente svantaggiate spesso soffrono particolarmente per le discriminazioni sulla base del colore della pelle, del sesso o dell’orientamento sessuale15.

Mentre gli attivisti della politica dell’identità subiscono la critica di una sinistra piuttosto tradizionalista, l’estrema destra vuol dare l’impressione di essere dalla loro parte. Sulla homepage della cosiddetta “Identitäre Bewegung” (Movimento identitario), un gruppo di pubblicisti della destra populista e radicale, si legge:

Vogliamo finalmente un dibattito aperto sulla questione dell’identità nel 21° secolo. Lo spettro delle opinioni vigenti limita questa questione all’utopia di un’ideologia unitaria di un mondo unico. Noi, al contrario, chiediamo un mondo della molteplicità, dei popoli e delle culture. La conservazione della nostra identità etnoculturale deve essere radicata nella società come consenso generale e diritto fondamentale16.

La rivendicazione della differenza o della molteplicità, del diritto a una propria «identità […] etnoculturale»17 e la critica alla globalizzazione, suonano qui, anche se solo a un primo sguardo, non molto diversi da contesti in cui vengono formulati dai gruppi alternativi o postcoloniali di sinistra.

In realtà le differenze sono enormi: mentre le minoranze, sulla base di un concetto culturalista di identità, rifiutano l’identità che una cultura maggioritaria attribuisce loro costruendo un’alterità deficitaria, sottosviluppata e deviante dalla norma, i gruppi di destra come la Identitäre Bewegung fanno riferimento a un concetto di identità essenzialistico che lega l’identità all’origine etnica, al sangue, al suolo o alla razza. Così alterata, una retorica di sinistra può essere innestata in argomentazioni proto-razziste, nazionaliste e omofobe. Su una strategia simile si è basata anche la vittoria elettorale di Donald Trump, che ha entusiasmato i suoi sostenitori della destra populista affermando continuamente che era necessario esigere finalmente anche per la maggioranza oppressa – gli uomini bianchi, soprattutto quelli delle regioni strutturalmente deboli – quella parità di diritto rivendicata dalle minoranze. Lo schema è simile a quello che l’antropologo Arjun Appadurai ha definito con il concetto di «identità aggressive»18: questa si produce spesso – spiega Appadurai – in luoghi in cui, come nella Germania nazionalsocialista o in Serbia durante la guerra di Jugoslavia, a una maggioranza viene fatto credere di poter diventare essa stessa una minoranza, qualora un’altra minoranza non sparisca.

Risoluzione teatrale dell’identità

Il teatro, invece, quando non è strumentalizzato per una causa, sia pure la migliore, offre innanzitutto un’esperienza a carattere indissolubilmente ibrido di ogni identità culturale, minando quei principi ai quali i politici conservatori credono di potersi appellare insieme ai nuovi populisti di destra e ai gruppi dell’estrema destra. Rifacendosi a un concetto coniato da Günther Heeg, si potrebbe parlare in questo contesto anche di “pratiche teatrali transculturali”: queste hanno luogo ogni volta che «le proprie rispettive tradizioni e i propri fantasmi culturali» vengono rielaborati e deformati fino a essere resi riconoscibili come tali, e una cultura diventa così consapevole dell’estraneità a essa intrinseca, distruggendo l’immagine ideale e illusoria che si è costruita per potersi distinguere da un presunto straniero19.

A una tale dissoluzione, e precisamente a quella del fantasma di un’identità culturale in qualche modo stabile, lavora in modo esemplare anche l’opera di Jan Lauwers citata all’inizio. Blind Poet è uno spettacolo che presenta la “storia”, gli “alberi genealogici” e le “verità” documentate su cui si basano le distinzioni di razze, nazioni e discendenze, come stereotipi, costruzioni e finzioni. In quanto tali – così mostra lo spettacolo – non possono essere dissolti con il rimando a una verità sostanziale, a un fondamento a un’essenza, ma soltanto attraverso l’affermazione di una singolarità che agisce rinvenendo quello che in una razza, nazione, religione o in un orientamento sessuale, c’è di deviante e particolare rispetto a una supposta norma, sottolineando così la mescolanza transculturale che si realizza in modo singolare in ogni individuo e che invece in ogni affermazione di identità viene dimenticata.

Il teatro appare così come un’apertura e una liberazione dalla costrizione a pensare un solo e unico racconto della storia, dell’origine etnica e della nazione. Nel corso dello spettacolo, questa costrizione cede il passo, su tutti i piani, al raddoppiamento e alla moltiplicazione, a cominciare dal fatto che il poeta cieco del titolo, che forse inizialmente allo spettatore occidentale fa pensare a Omero, qui sta soprattutto per il poeta siriano Abu al’ala al Ma’arri, vissuto tra il X e l’XI secolo. L’incontro con lui e, allo stesso tempo, con il poeta andaluso Wallada Bint al Mustakfi è il momento germinale di questo spettacolo. Di Ma’rris, dice Lauwers, lo ha attirato il fatto che era interessato principalmente al suono – e non al contenuto – di un racconto. Proprio questo si potrebbe dire anche del modo di scrivere di Lauwers, che sul piano dei contenuti si caratterizza per una incredibile trascuratezza. Non è, la sua, una scrittura che produce grande letteratura. Probabilmente si farebbe fatica a soffermarsi sui suoi testi, poiché sono scialbi, superficiali, appena abbozzati, e questo in un modo che dovrebbe far pensare a una loro ulteriore analisi. Il loro contenuto è talmente confuso e ramificato che lo si dimentica velocemente. Il che non riduce il forte impatto che hanno gli spettacoli della Needcompany, al contrario. Essi sono caratterizzati da una tecnica che combina, in un modo che è unico nel suo genere, elementi della Commedia dell’Arte, del teatro di fiera e dei concerti pop. Quello che contraddistingue gli attori è il modo distaccato con cui operano nei confronti di quello che è apparentemente proprio e autentico, nei confronti della loro stessa biografia o della loro storia. Il loro modo di recitare testimonia la consapevolezza della problematica dell’impersonare: impersonando l’attore produce un altro, come se fosse sul palcoscenico unicamente per far comparire l’altro, il personaggio, il che fa scomparire la differenza tra l’interprete e la sua parte, e tra questa e il personaggio. Gli interpreti di Blind Poet non sono però meno consapevoli della problematica dell’affermazione di un’autenticità che ha luogo nei casi in cui gli interpreti non vorrebbero rappresentare nient’altro che loro stessi. Proprio quel che, in questo teatro dell’autenticità, si afferma essere proprio e inconfondibile, diventa la via verso una finzione e una figurazione ancora più potenti, che non vengono riconosciute come tali perché si scambia il nome per la persona vera e una biografia ridotta a stereotipi per le sue caratteristiche, perché, in altre parole, la scena fa dimenticare la scrittura e il corpo, e con entrambi anche l’inafferrabile e sfuggente evanescente alterità di ciò a cui essi rimandano. Blind Poet, quindi, si confronta criticamente con le affermazioni di identità e con la loro insostenibilità non soltanto da un punto di vista tematico, ma anche – e questo soltanto lo rende un teatro politico – in una prospettiva formale, traducendo la sua critica in una singolare mescolanza di elementi acustici, visuali e performativi, di fatti e finzioni, di tratti di diverse culture, che appaiono tutti indissolubilmente plurali, fin dall’inizio mescolati. Usando una formulazione del filosofo Jean-Luc Nancy, si potrebbe definire questo teatro come “singolare plurale”20: in esso, già il singolo è in sé sempre plurale, una miscela indissolubile di tendenze in parte contrastanti. E d’altra parte da simili individui singolarmente plurali non potrà mai derivare una comunità chiusa e identica a se stessa, ma tutt’al più una comunità che è più di una comunità del genere o non è più una comunità.

- “Kunstmittel oder Beleidigung? Vier Stimmen zum Blackfacing in der ‘Heiligen Johanna der Schlachthöfe”, Theatertreffen Blog, https://theatertreffen-blog.de/tt13/2013/05/14/kunstmittel-oder-beleidigung-vier-stimmen-zum-blackfacing-in-der-heiligen-johanna-chlachthofe/ ↩

- M. Hyatt, Weißsein als Privileg, in «Deutschlandfunk», 3 maggio 2015, https://www.deutschlandfunk.de/critical-whiteness-weisssein-als-privileg.1184.de.html?dram:article_id=315084 ↩

- Ibidem. ↩

- Ibidem. ↩

- A. Doyle, “It’s time us left-wingers stood up to pc”, spiked, accessed September 21, 2018, http://www.spiked-online.com/newsite/article/its-time-us-left-wingers-stood-up-to-pc/19639#.W6Vm0Hsza4Q ↩

- Ibidem. ↩

- Ibidem. ↩

- L. F. Badura, Nicht gecheckt, in «Der Freitag», 17 maggio 2017, https://www.freitag.de/autoren/lfb/nicht-gecheckt ↩

- S. Žižek, Ihr verteidigt auch nur eure Privilegien, in «Neue Zürcher Zeitung», 31 maggio 2017, https://www.nzz.ch/feuilleton/das-paradox-der-political-correctness-ihr-verteidigt-auch-nur-eure-privilegien-ld.1298419 ↩

- Ibidem. ↩

- D. Eribon, Retour à Reims, Flammarion, Paris 2010. ↩

- R. Rorty, Achieving our country, Leftist Thought in Twentieth Century America, Harvard University Press, Cambridge-London 1998. ↩

- Si veda l’intervista di Derrida rilasciata a Thomas Assheuer, “Ich mißtraue der Utopie, ich will das Un-Mögliche”, in «Die Zeit», 5 Marzo 1998, https://www.zeit.de/1998/11/titel.txt.19980305.xml ↩

- D. Eribon, “Ein neuer Geist von ‘68”, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 16 aprile 2017, p. 41. ↩

- K. Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, University of Chicago Legal Forum, no. 1, 1989, 139-167. ↩

- Eine offene Debatte über Identität, nel sito del Movimento: https://www.identitaere-bewegung.de/category/politische-forderungen/ ↩

- Ibidem. ↩

- Cfr. A. Appadurai, Fear of small numbers. An essay on the geography of anger, Duke Univ. Press, Durham 2006. ↩

- G. Heeg, Das transkulturelle Theater. Grenzüberschreitungen der Theaterwissenschaft in Zeiten der Globalisierung, in G. Baumbach, V. Darian, G. Heeg, P. Primavesi, I. Rekatzky (Hg.), Momentaufnahme Theaterwissenschaft. Leipziger Vorlesungen, Theater der Zeit, Berlin 2014, pp. 150-163, qui p. 154. ↩

- J.-L. Nancy, Essere singolare plurale, Einaudi, Torino 2011. ↩