Parallelamente alla presenza sulle scene italiane di Grotowski, Living Theatre, Open Theatre, Bread and Puppet, Cricot 2 e Odin Teatret e alla germinazione di compagnie e gruppi, sul finire degli anni sessanta si assiste al boom delle “cantine”: spazi alternativi in cui gli artisti del Nuovo Teatro italiano propongono innovative tecniche recitative e sperimentano una progettazione “altra” dello spazio. Rispondendo ad un’organizzazione con funzioni sempre più precise, le “cantine” diventarono in breve tempo l’espressione di una vera e propria poetica teatrale, la scelta di una precisa strategia artistica, l’incarnazione di un modello di produzione scenica e costruzione narrativo-spettacolare imperniato sulle coordinate critico-operative scandite dalla pratica della “scrittura scenica”.

Spazio polivalente, laboratorio, luogo in cui si condensa la controcultura underground, la “cantina” si lasciò velocemente alle spalle l’etichetta di “teatrino”, piccola sala off, affermandosi come dispositivo che si reinventa e rimodula tanto architettonicamente, quanto espressivamente a seconda delle esigenze drammaturgiche.

Il Leopardo, La Fede, la Comunità, il Meta-Teatro, il Centro Teatro Esse, l’Alfred Jarry furono alcuni dei luoghi che operarono su tale versante, caratterizzando la sperimentazione teatrale nel periodo compreso tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni settanta.

Tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta si assiste ad una massiccia moltiplicazione di spazi in cui una seconda generazione di artisti del Nuovo Teatro1, che succede ai pionieri Carmelo Bene, Carlo Quartucci, Claudio Remondi e Mario Ricci, radicherà la propria ricerca linguistica stabilendo un rapporto inedito tra organizzazione produttiva e spettacolare e costruzione drammaturgica. A testimonianza del fatto che proprio in questi anni il panorama della ricerca legato agli spazi alternativi si stia configurando in maniera più organica rispetto al passato, «Sipario» pubblicherà nel 1973 un servizio dedicato alle “cantine”, presentando un censimento piuttosto puntuale dei teatrini off attivi a Roma gestiti da una giovanissima leva di attori e registi2.

Dopo essere stati vissuti come luoghi animati per dare voce e corpo ad una necessità politica, culturale ed espressiva3, rappresentando «prima di tutto una difesa e anche una specie di fortilizio da contrapporre al grande teatro»4, scantinati, garage, vecchi magazzini vengono ora impiegati nella prospettiva di una precipua specificità artistico-operativa. Questa particolare incarnazione della ricerca teatrale di fine anni Sessanta verrà espressa dall’attività di alcuni gruppi che, operanti in alcune delle piccole sale del “nuovo” quali il Leopardo, La Fede, La Comunità, il Meta-Teatro, il Centro Teatro Esse e il Teatro Alfred Jarry, daranno vita ad un processo di costruzione scenica che assumerà lo spazio – e di conseguenza il rapporto che questo è in grado d’instaurare sia con il pubblico, sia con l’elemento performativo – come dato linguistico costitutivo dell’operazione drammaturgica. Le “cantine” – questa la denominazione sotto cui sono raggruppati locali di vario genere affrancati dal circuito teatrale ufficiale e organizzati secondo la formula del club privato – cominciano progressivamente ad incarnare da un lato un sistema di produzione “alternativo” alla scena ufficiale e dall’altro un nuovo modello di costruzione narrativo-spettacolare, imperniato sulle coordinate operative dettate dalla “scrittura scenica”5.

A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta la “cantina” si lascia definitivamente alle spalle il suo status di teatrino off diventando spazio-laboratorio6, «punto di riferimento per il lavoro di gruppo»7, elemento strutturale della scrittura spettacolare che collettivi ed artisti interrogano e reinventano costantemente a seconda delle esigenze narrative nell’ottica della «ricerca di un linguaggio che renda possibili nuovi strumenti di comunicazione»8.

I casi di studio presi in considerazione in questo excursus rappresentano alcuni degli esempi più paradigmatici del rapporto tra la “cantina” come strumento di definizione della poetica artistica di un gruppo e i processi di costruzione dello spettacolo a partire dall’elemento spazio in qualità di dato primario della creazione drammaturgica.

* * * * *

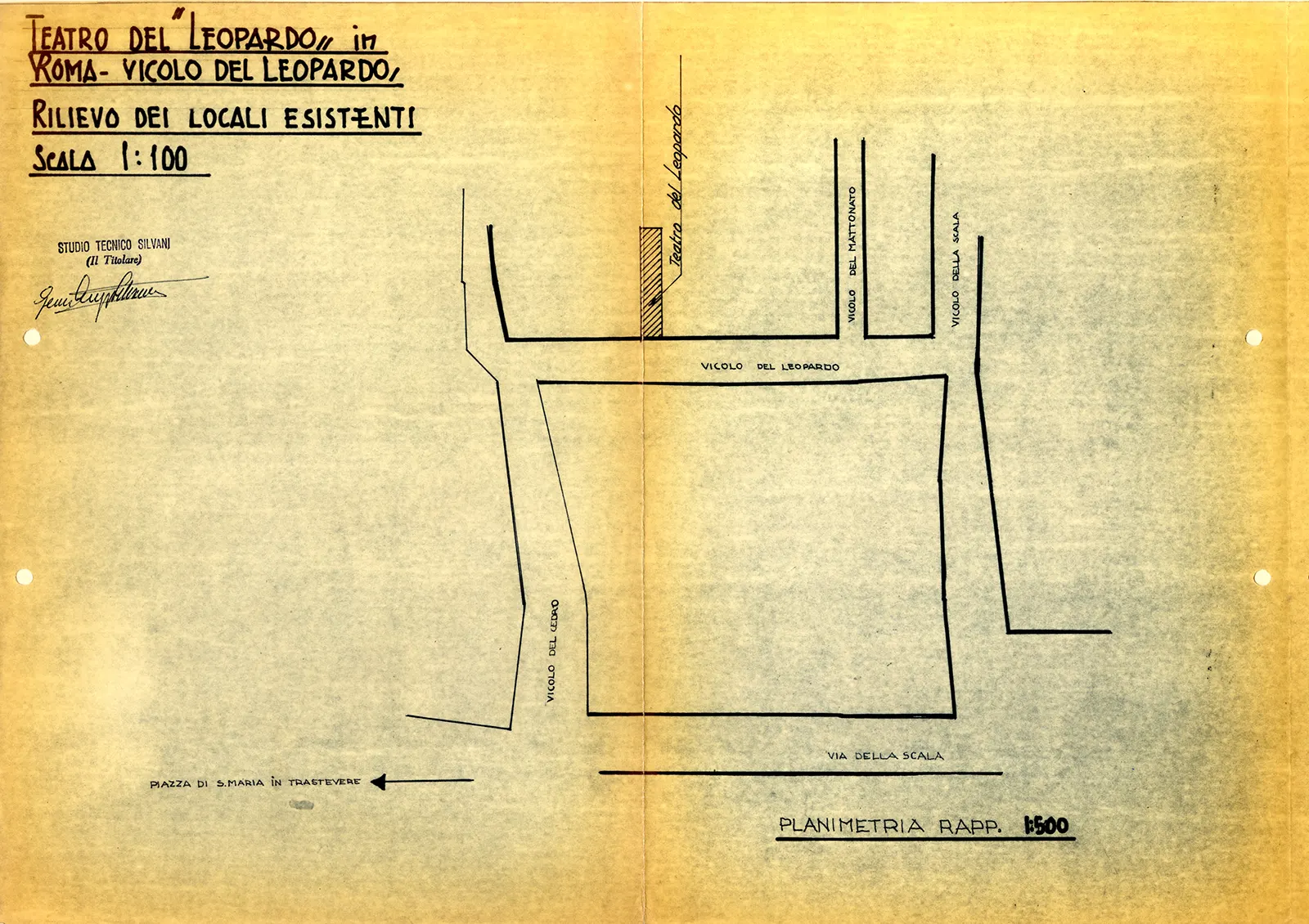

Tra i primi spazi a sperimentare una vocazione e una funzione drammaturgica vi è certamente il Teatro del Leopardo. Inaugurata nel 1966, la piccola sala situata nel quartiere di Monteverde Nuovo a Roma rappresenta il centro produttivo e organizzativo dei primi allestimenti firmati da Claudio Remondi9. Qui, tra il 1966 e il 1968, l’attore-regista mette in scena diversi lavori tratti da testi legati alla drammaturgia moderna tra i quali due atti unici di Mrožek, In alto mare e Karol, e L’architetto e l’imperatore d’Assiria di Arrabal.

Durante il suo coinvolgimento in qualità d’interprete ne Il lavoro teatrale (1969) di Carlo Quartucci, l’artista s’imbatte in Riccardo Caporossi: giovane studente in architettura e artista visivo di grande talento10. Quando i due s’incontrano11 Remondi è sul punto di vendere il Leopardo per risanare una gravosa situazione debitoria. Prima però di perdere definitivamente il luogo in cui aveva iniziato un percorso di ricerca che l’aveva contraddistinto, decide di invitare Caporossi per dare vita ad una sorta di laboratorio interdisciplinare permanente all’interno del quale sperimentare la comune passione per i materiali poveri (ferro, cemento, legno), il disegno, la pittura e la scultura12. Nell’arco di circa due anni, la coppia realizza opere figurative e sculture che finiscono per invadere l’intera area della sala. Progressivamente, e in maniera del tutto spontanea, questo lavoro laboratoriale comincia a catalizzarsi intorno alla figura di Winnie, personaggio di Giorni felici di Beckett. Dopo un lungo periodo di ricerca all’insegna di un dialogo creativo, alimentato dal «bisogno di conoscersi reciprocamente»13, Remondi e Caporossi attingono all’immaginario beckettiano per creare sculture in legno, disegni, raffigurazioni realizzate tanto su tele, quanto sulle pareti del Leopardo. Il richiamo alla componente narrativa e testuale dell’opera diviene gradualmente più esplicito, al punto da indurre la coppia a decidere di approntarne un allestimento teatrale.

Coerentemente con quanto sperimentato fino a quel momento, il progetto di messa in scena di Giorni felici va imperniandosi sull’elemento spazio ideato non nei termini di contenitore per le azioni dei personaggi, ma di dispositivo «labirintico, aperto e visitabile»14. Tutta la superficie del Leopardo, ogni suo singolo anfratto, dalla sala alle gradinate, dal palcoscenico ai bagni, è invasa da frammenti testuali, sculture, raffigurazioni, dipinti ispirati all’opera beckettiana. Connotato in chiave drammaturgica, l’intero spazio della “cantina” si configura come un dispositivo immersivo, capace di accogliere il pubblico nel segno di una nuova relazione con lo spettacolo, fondata sul superamento tra palco e platea. Gli spettatori, liberi di seguire un personale itinerario fruitivo, si ritrovano calati in un immaginario narrativo rielaborato visivamente dai due artisti e organicamente incarnato da uno spazio che esprime un’autonoma funzione performativa, oltre che drammaturgica. Le dinamiche narrative e le tensioni drammatiche di Giorni felici vengono così condensate in una serie di suggestioni iconico-visuali in cui il portato testuale viene ridotto ad un unico passaggio scenico. Interpretando una sintesi dei personaggi di Winnie e Willie, Remondi – inginocchiato – recita un lungo monologo, frutto del montaggio di battute estrapolate dal testo di Beckett. Contemporaneamente, posizionato dal lato opposto della sala, Caporossi raccoglie con una pala della ghiaia che poi lascia continuamente cadere in un canaletto parallelo al muro15.

Mentre recita il suo monologo, Remondi viene progressivamente ricoperto dalla ghiaia che cade giù da una bocchetta collegata al canale all’interno del quale Caporossi lascia scivolare i sassolini. Tutta l’azione è impostata su un rapporto vittima-carnefice che si ritroverà anche nei successivi Térote e Sacco e che caratterizzerà l’intero percorso teatrale del duo.

Pur rappresentando di fatto l’esordio per la coppia nel contesto del Nuovo Teatro, Giorni felici viene allestito in un’occasione destinata alla partecipazione di soli conoscenti e amici16. A pochi giorni dal debutto emergeranno infatti alcune questioni legate ai diritti d’autore che ne impediranno la messa in scena ufficiale17.

Sul carattere immersivo dello spazio nella ridefinizione del rapporto scena-platea punta anche Giancarlo Nanni nel suo L’imperatore della Cina allestito presso il Circolo La Fede, “cantina” sede della compagnia Gruppo Space Re(v)-action guidata dall’artista e Manuela Kustermann. Nato come centro polivalente di aggregazione nel quale proporre mostre, spettacoli, concerti underground e pellicole del New American Cinema, La Fede si presenta in maniera ancora più spartana rispetto al Leopardo. Ricavato nel 1968 da un vecchio deposito situato a Porta Portese, lo spazio è «un tunnel lungo una trentina di metri e largo cinque o sei metri»18, privo di camerini, quinte e fondali. In luogo del «palcoscenico si utilizzava un semplice piano rialzato», mentre gli «effetti luminosi erano affidati a semplici riflettori spartanamente appesi alle pareti a mezzo di chiodi»19. Qui, dopo avere allestito Escurial prova la scuola dei buffoni e 26 opinioni su Marcel Duchamp – lavori basati su una spiccata componente performativa e ispirati all’happening – Nanni decide di dedicarsi alla «rappresentazione di una serie di testi dell’avanguardia storica italiana (Futurismo) e straniera»20. È sulla scia di questa predisposizione che comincia a riscoprire il Dadaismo e a lavorare sull’opera di Georges Ribemont-Dessaignes L’imperatore della Cina.

Il testo, che di per sé già presenta un esiguo excursus narrativo, viene «trasformato in semplice pretesto» per creare una serie di quadri performativi animati da «azioni violente e pose estatiche aperte a qualsiasi interpretazione, dense di oscuri significati»21. Dal punto di vista spettacolare, Nanni sfrutta l’intero ambiente della Fede per costruire lo spazio scenico. Lungo i lati della “cantina” viene posizionata una larga passerella quadrangolare che oltre ad incarnare le forme di una sorta di palco perimetrale, delimita e definisce l’area in cui il pubblico può prendere posto. All’interno del disegno registico, gli spettatori devono infatti posizionarsi nel mezzo dell’azione, sistemandosi su alcuni materassi di gommapiuma collocati al centro della sala22. La scenografia, particolarmente essenziale, è costituita da un «precisissimo groviglio di nastri, lamine, di alluminio, brandelli di stoffa»23 che pendono dal soffitto. Mossi da alcuni fili di nylon, «corde e fogli di metallo ondeggiano nell’aria producendo fruscii e violenti rumori»24.

Il caotico dispositivo congegnato da Nanni viene freneticamente abitato dagli attori dello Space Re(v)-action vestiti come saltimbanchi da circo equestre in costumi da clown, confezionati con stracci e stoffe di scarto ed estremamente colorati. Alcuni “travestimenti” fanno ricorso ad un immaginario davvero sorprendente. È questo il caso del personaggio di Verdict, interpretato da Memè Perlini, il quale – come ricorda la Sinisi

si presentava in scena avvolto in un grande involucro di carta all’interno del quale accendeva cerini o un pezzo di carta che gli illuminava il viso, trasformandosi in una sorta di lampadario vivente. Alla fine egli incendiava l’involucro che lo occultava, liberando il personaggio che prendeva vita in quel momento, uscendo allo scoperto munito di un paio di ali di stoffa bianca, come una crisalide dal bozzolo25.

I cinquanta ruoli previsti dal testo vengono ricoperti dall’esiguo gruppo di attori facendo leva su una recitazione simultanea di parti e situazioni tesa ad enfatizzare le dinamiche di una disarticolazione fonetico-sonora, approdando così ad una rimodulazione del dato verbale restituito attraverso «spezzoni, frammenti, borborigmi, balbettii»26.

Oltre ad inglobare il pubblico nell’azione, Nanni mette a punto un dispositivo scenico-spaziale che incarna pienamente l’andamento sincopato e la natura nonsense dell’opera scritta da Ribemont-Dessaignes. L’intera sala della Fede viene sfruttata dal regista come «una grande superficie da riempire»27 di suggestioni oniriche ed evocazioni visionarie, sintetizzando così l’attitudine e l’impostazione Dada incarnata dalla struttura e dai meccanismi narrativi del testo in una vera e propria strategia operativa. In tal modo da un lato si consente al pubblico di calarsi concretamente in un immaginario poetico – come accaduto in Giorni felici al Leopardo – e dall’altro di fargli prendere parte alla celebrazione sensoriale delle dinamiche irrazionali e alogiche che regolano un’esperienza autenticamente dadaista.

Successivamente in A come Alice (1971) e Risveglio di primavera (1972), Nanni recupererà l’elemento della frontalità nel rapporto tra scena e platea, destinando esclusivamente all’area del palco la funzione di dispositivo compositivo nella scrittura visiva della drammaturgia dello spettacolo.

Dopo avere allestito La vera storia di Bonnie e Clyde (1971) al Beat 72 – storica “cantina” romana che ha ospitato alcune delle opere fondamentali nella teatrografia del Nuovo Teatro in Italia –, Giancarlo Sepe approda negli ultimi mesi del 1972 in un ex deposito di legname situato in via Zanazzo. In questo spazio che misura circa 10m x 20m, l’artista intende mettere a punto ed approfondire in maniera più accurata alcuni degli aspetti linguistici della sua visione teatrale, evitando così i problemi di convivenza che inevitabilmente sorgono quando si condividono sale e calendari di prove con altri gruppi.

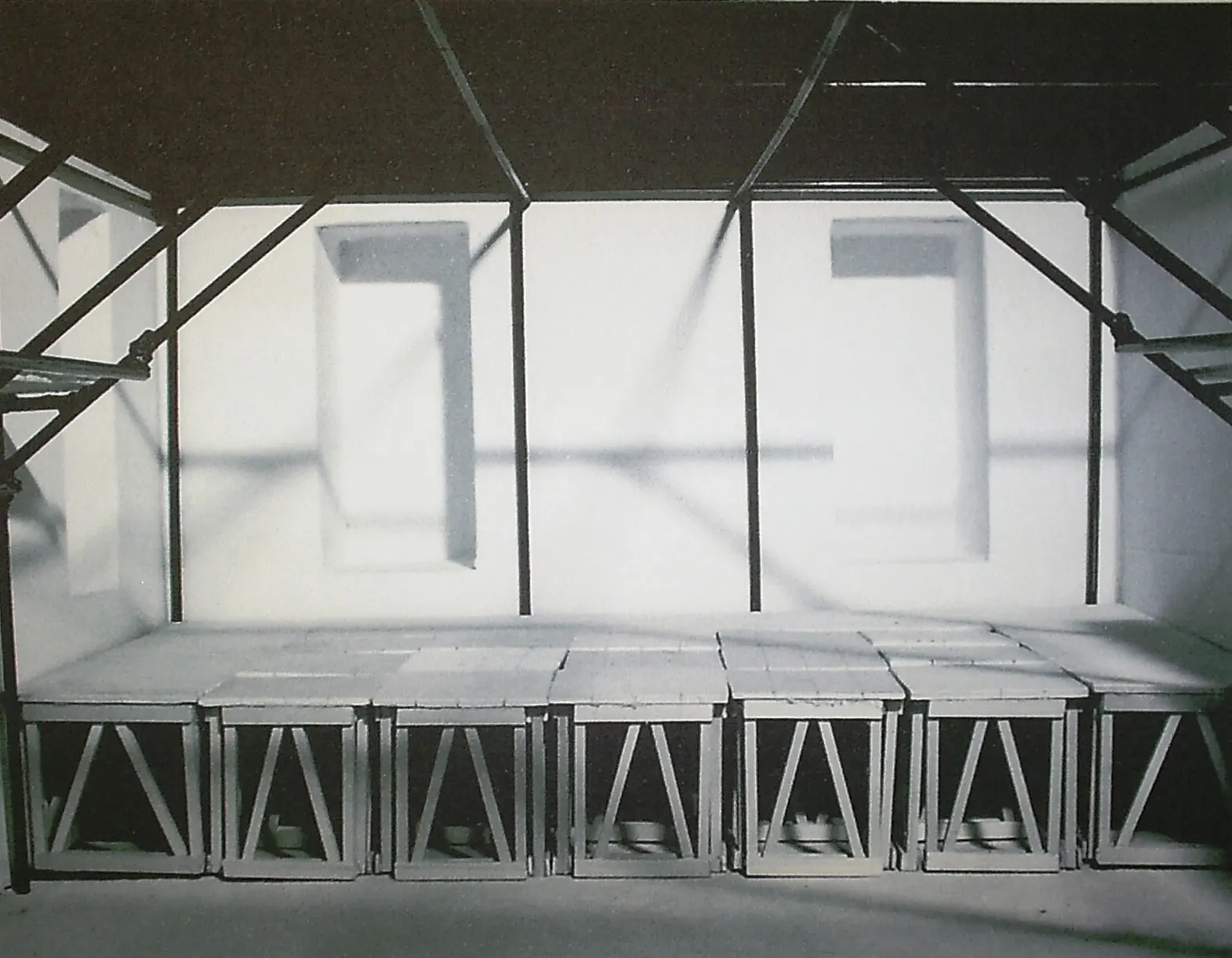

Fin dall’inizio dei lavori di ristrutturazione è evidente che l’intero impianto dovrà incarnare una vocazione espressiva tesa alla versatilità. Non viene infatti previsto un palcoscenico fisso, ma una struttura componibile costituita dalla combinazione di una serie di pedane capace di consentire e prevedere qualsiasi tipo di variazione nella costruzione dello spazio scenico. Dopo averla denominata Teatro La Comunità, Sepe inaugura la sua “cantina” nel febbraio del 1973 con Colloquio dei tre viandanti.

Il racconto di Peter Weiss in cui i tre protagonisti Abel, Babel e Camel vagano senza meta percorrendo un lungo ponte, imbattendosi in una serie di situazioni dalle dinamiche indecifrabili e irrazionali, viene “teatralizzato” dal regista ricorrendo alla composizione di quadri scenici dall’accento visionario.

La sala della Comunità viene attraversata da due pedane a “T” che si congiungono nella zona centrale della “cantina” in modo da ricreare il ponte che scandisce il cammino dei viandanti raccontato nell’opera di Weiss. Una marea di palloncini colorati inondano le due aree destinate alla presenza del pubblico, che simbolicamente viene fatto sistemare al di là e al di qua del pontile, posizionato quindi da una parte e dall’altra dell’azione28. Più che essere interessato ad inglobare gli spettatori nelle dinamiche teatrali, Sepe appare orientato a sfruttare la natura duttile e polifunzionale del dispositivo con cui costruisce e determina lo spazio dello spettacolo per restituire sul piano rappresentativo le coordinate narrative e drammaturgiche comprese nel testo, allestito nella maniera più efficace possibile. Tale impostazione, unita alla ripresa in chiave teatrale di alcuni motivi linguistici derivanti dalla narrazione cinematografica, scandisce il racconto scenico di matrice beckettiana, sospeso tra note fiabesche e tragicità grottesca.

Sul palcoscenico-pontile il cammino dei tre viandanti è caratterizzato dagli incontri con una serie di bizzarri personaggi vestiti con eccentrici costumi colorati, come «la donna in nero nella gran ruota, che assomiglia ad un attrezzo di tortura; l’uomo prigioniero nella rete; la fanciulla cieca coi palloncini; il clown che non riesce a esprimersi»29. Le rarefatte partiture gestuali eseguite dagli attori, impostate su registri allusivi e ancorate a ritmi estremamente dilatati, vengono isolate e portate in primo piano da puntamenti eseguiti con finestre di luce che ripropongono in chiave teatrale la composizione cinematografica incentrata sul frame dell’inquadratura30. L’impianto linguistico che s’ispira all’esperienza di creazione filmica viene impiegato da Sepe anche per fissare le entrate e le uscite dei diversi personaggi in cui si imbattono i tre viandanti. Durante l’arco dello spettacolo, il regista ricorre infatti ad effetti di luce che richiamano la dissolvenza incrociata per fare materializzare o sparire le presenze con cui interagiscono i tre protagonisti.

Purtroppo per la Comunità, le repliche di Colloquio dei tre viandanti durano soltanto pochi giorni. Dopo aver ricevuto una lettera scritta dallo stesso Weiss, Sepe e la sua compagnia sono infatti costretti ad interrompere le riprese previste del lavoro per questioni legate ai diritti d’autore. Il regista darà seguito al processo creativo intrapreso con questo spettacolo nei successivi lavori (Fando e Lis, Allegro cantabile), approfondendo gli aspetti visuali legati all’utilizzo in chiave teatrale degli elementi linguistici impiegati all’interno dell’organizzazione del racconto cinematografico.

Alquanto simile a quello di Sepe è l’itinerario che Pippo Di Marca segue alla ricerca di uno spazio nel quale iniziare un personale discorso d’indipendenza artistica. Abbandonato il Gruppo Space Re(v)-action dopo aver partecipato in qualità di attore a L’imperatore della Cina e A come Alice, il performer decide di dar vita ad un percorso registico autonomo rispetto alle esperienze targate La Fede. Tra il 1971 e il 1972 allestisce lo spettacolo di matrice livinghiana Evento-Collage n. 1 e Seppellire i morti, lavoro tratto da un testo di Irwin Shaw – affrontato sul versante della scomposizione del significante e sul piano della dissonanza fonetica – e portato in scena al Beat 72.

Perso il gruppo di lavoro con cui aveva formato la Compagnia Teatro dei Meta-Virtuali, e deciso ad approfondire dinamiche creative sviluppate collettivamente e inserite in un processo che contempli la scrittura dello spazio, Di Marca comprende il bisogno di avere una propria sede all’interno della quale potere operare e creare in maniera stabile e rigorosa, abbandonando così quel senso di precarietà e discontinuità emerso dalla condivisione con altre compagini di sale e programmazioni.

In prima battuta l’artista si stabilisce in una piccola sala da biliardo in via Capo d’Africa, all’interno della quale ricava uno spazio dotato di una pedana rialzata con delle quinte e un’area destinata agli spettatori. È così che nel gennaio 1973 viene allestito in quello che viene battezzato Teatro Dei Meta-Virtuali Apocalittico week-end a Crome, spettacolo ispirato a due romanzi di Aldous Huxley (Giallo cromo e Il mondo nuovo). Pur impostato su un interessante processo di segmentazione visiva del quadro scenico31, l’impianto dell’allestimento risulta ancorato alla frontalità nel rapporto palco-platea. Contestualmente all’abbandono della sala per questioni legate all’inagibilità, e allo sfaldarsi del gruppo con cui aveva lavorato al progetto su Huxley, Di Marca è intenzionato a trovare una nuova sede con precise caratteristiche architettoniche nella quale poter da un lato sperimentare un processo di scrittura dello spazio inteso come strumento di composizione drammaturgica, e dall’altro amplificare le dinamiche narrative e rappresentative della relazione azione-scena. Questa duplice esigenza sembra potere essere soddisfatta quando l’artista s’imbatte in un piccolo locale situato in via Sora, nelle vicinanze di piazza Navona. Si tratta di uno scantinato di 9m x 4m, precedentemente utilizzato come studio di un mago che organizzava sedute spiritiche. In brevissimo tempo, Di Marca raccoglie intorno a sé nuovi elementi con cui compone una nuova Compagnia Teatro dei Meta-Virtuali e con i quali dà il via ai lavori di ristrutturazione del locale. Nasce così una nuova “cantina” romana con la denominazione Meta-Teatro. Nonostante le dimensioni ridotte, la configurazione architettonica del locale porta l’artista a volerne sfruttare il carattere della profondità. Tale intenzione diverrà elemento di scrittura all’interno delle dinamiche operative che portano alla creazione di Salomé Abstraction, lavoro fondato sul montaggio del testo di Oscar Wilde e dell’Hèrodias di Stéphane Mallarmé32.

Allestito nel marzo 1974, lo spettacolo si fonda su una tripartizione dell’intero spazio del Meta-Teatro, connotando drammaturgicamente tre sezioni ricavate dall’ingresso della sala al palco. All’interno del primo livello Di Marca posiziona i musicisti Chad Woolner e Tara Tony Marcus ai quali è affidata la partitura musicale e sonora di Salomé Abstraction. L’intero lavoro è infatti accompagnato dalla musica live eseguita dal duo. Le melodie eseguite con strumenti indiani, unitamente all’impiego di una strumentazione che contempla l’utilizzo di lunghi riverberi, oltre a costruire la colonna sonora dello spettacolo, scandiscono il tempo delle azioni fisiche geometriche compiute dagli attori – «pochi gesti, nettissimi, duri, gelidi, folli»33 – e costituiscono il perfetto contrappunto per una recitazione astratta, imperniata sul dato fonetico-sonoro. Il dato verbale, composto da una «abbondanza di volute, di metafore, di immagini, di parole sibilline e preziose»34 viene infatti restituito attraverso una performance attorica tesa a «estrapolare dalla forma-contenuto della parola la “sensitività sonora” anziché la sostanza logica psico-drammatica»35, fondendosi organicamente alle suggestioni sonore offerte dall’intervento di Woolner e Marcus.

Il secondo segmento del dispositivo scenico messo a punto da Di Marca è costituito da un incavo largo circa un metro e mezzo, collocato appena prima del palco. All’interno del disegno registico, questo spazio rappresenta il luogo mentale di Giovanni, personaggio che non è mai fisicamente in scena in quanto interpretato nei termini di pura astrazione. La sua presenza è infatti ridotta ad alcune battute recitate dallo stesso Di Marca e fissate su un nastro magnetico, riprodotto da un registratore istallato all’interno dell’incavo. Il personaggio del profeta è così evocato, risultando in alcuni passaggi «anche meta-teatralmente, come l’ideatore e il regista dello spettacolo; deus ex-machina; motore spiraliforme che mentre muove è mosso; invisibile ma presente; assente, ma castratore, eppure decapitato al tempo stesso…»36.

Oltre a manifestarsi attraverso il suono, la presenza di Giovanni si palesa all’interno di un quadro particolarmente suggestivo nel quale Salomé s’impossessa della testa del profeta decollato. La sequenza è costruita mettendo al centro della scena buia Salomé che si specchia stringendo tra le mani una lampada dotata di una superficie riflettente – delle dimensioni di una testa – alla quale rivolge le sue battute. Nel momento in cui la recitazione incalza alzando i toni, la lampada-testa si accende, segnando uno dei vertici drammaturgico-visivi dello spettacolo.

Il terzo ed ultimo livello della costruzione spaziale operata da Di Marca è incarnato dalla sezione palco. Qui, viene predisposta una struttura rettangolare composta da tubi metallici sulla quale sono fissate verticalmente delle bende di tessuto bianco. Alcuni estratti dal testo che compone la partitura verbale di Salomé Abstraction sono riportati su queste strisce. Vestiti con calzamaglie sulle quali sono applicati degli elementi di forma geometrica (cerchi, sagome cilindriche, triangoli)37, gli attori eseguono le loro partiture fisico-sonore mentre staccano e riattaccano le bende di testo trovando loro una collocazione sempre nuova. Oltre a rappresentare un motivo visuale dell’impianto spettacolare, queste strisce vengono impiegate in chiave performativa per segmentare, isolare e portare in primo piano alcuni dettagli della recitazione gestuale proposta dagli interpreti. In numerosi passaggi gli attori si portano infatti tra le aperture che intercorrono tra le bende sospese, esibendo solo alcune parti del proprio corpo in movimento38.

Con Salomé Abstraction Di Marca imbastisce un’operazione nella quale la relazione scena-platea conserva il carattere della frontalità. A differenza degli spettacoli costruiti al Leopardo o alla Fede il pubblico non viene inglobato nell’azione. Di Marca non è infatti alla ricerca di un coinvolgimento fisico degli spettatori. Il suo intento è piuttosto quello di amplificarne il punto di vista sfruttando una costruzione dello spazio dettata dalla profondità con l’obiettivo di alimentare nella platea la sensazione di uno sprofondamento sensoriale. La narrazione dell’infernale triangolo tra Salomè, Erodiade ed Erode39 viene imbastita come una sorta di discesa infernale nella quale gli spettatori finiscono progressivamente per precipitare sul piano percettivo ed emotivo.

Successivamente con il suo Il Conte di Lautréamont rappresenta i Canti di Maldoror (1974) il regista intraprenderà un percorso che lo porterà ad inserirsi nelle dinamiche produttive e creative legate al Teatro Immagine40, recuperando in toto l’impostazione classica basata sulla frontalità nel rapporto tra spettacolo e spettatori.

Diversamente da come è andato configurandosi alla fine degli anni cinquanta, quello del Nuovo Teatro è fenomeno che nel corso del tempo va affermandosi su scala nazionale, superando i confini capitolini. Per quanto sia possibile contare proprio nella sola Roma un numero sterminato di spazi del nuovo, alla fine degli anni Sessanta, la geografia dell’underground italiano si ridisegna in maniera estremamente articolata contando numerosi spazi, tra i quali si ricordano Teatro Bianco (Bologna), Teatro Tascabile (Bergamo), Teatro Uomo (Milano).

All’interno di queste nuove coordinate anche la piazza di Napoli assume un ruolo importante41.

Nel capoluogo è infatti possibile rilevare l’attività di spazi quali TIN di Del Grosso e Lazzaretti, Play Studio di Arturo Morfino, Spazio Libero di Vittorio Lucariello. Sul territorio risulta particolarmente interessante anche l’opera di gruppi come Ente Teatro Cronaca di Galdieri, Centro sperimentale di Arte Popolare di Massarese, Teatro Studio 66 di Pugliese.

Tra le esperienze più interessanti compiute sul versante della rimodulazione dello spazio-cantina nei termini di costruzione drammaturgica, un ruolo chiave spetta al Centro Teatro Esse e al Teatro Alfred Jarry.

Ricavato da un ex deposito di legname in via Martucci42, il Centro Teatro Esse viene inaugurato nel 1966 con La Magia della farfalla di Federico Garcìa Lorca, al quale seguono SpaSaMiòLiPi (1967), I Cenci, Massa Uomo, Il folle, la morte e i pupi (1968). Già a partire da questi primi allestimenti è immediatamente chiara la vocazione della formazione guidata da Gennaro Vitiello: impiegare l’intera area dello scantinato come spazio totale da sfruttare tanto nella costruzione dell’azione, quanto in una collocazione sempre diversa degli spettatori:

vennero costruite – ricorda il regista del TS – una serie di pedane collocabili all’occorrenza, in qualsiasi punto della sala. Nel muro di destra ed in quello a sinistra vennero infisse due balconate larghe mezzo metro. Si collocò nella parte di fondo, ad ottanta centimetri da terra, un breve tavolato.

Le sedie per gli spettatori venivano, di volta in volta, disposte nelle zone più disparate secondo le esigenze del gioco scenico.

Per ogni messinscena la scenografia investì l’intera sala-palcoscenico43.

Nei primi lavori del gruppo portati in scena nella propria sede44 la formazione sperimenta un’idea di teatro fondata sulla composizione e l’organizzazione dello spazio in qualità di elemento cardinale nella creazione drammaturgica. Tale impostazione viene approfondita soprattutto in relazione alla possibilità di coinvolgere il pubblico considerandolo come elemento da inserire all’interno dell’azione scenica. È sulla base di quest’intuizione che Vitiello e i suoi cominciano il lavoro di costruzione su I Negri di Jean Genet.

In vista dell’allestimento proposto nel gennaio 1969, l’intera “cantina” viene completamente ridipinta con un bianco abbagliante con l’obiettivo di «risvegliare l’immaginazione degli attori e degli spettatori, che, senza via di scampo, venivano a sentirsi immersi nella realtà di un Sud accecante»45. Vengono predisposti uno di fronte all’altro due palchi formati da pedane componibili: «due ribalte contrapposte sulle quali si fronteggiano le opposte fazioni […] in mezzo il pubblico, coinvolto nell’azione del dramma»46. Il primo palco – che rappresenta il regno della regina bianca – viene collocato a ridosso della parete d’ingresso, mentre il secondo – che invece è il regno della regina nera – sul fondo della sala47. Questi due spazi sono collegati da una lunga pedana centrale che attraversa la “cantina”. Esattamente al centro di questo tavolato si trova la bara in cui dovrebbe presumibilmente essere il corpo della donna assassinata, ma nella quale è invece posizionato un trenino elettrico che gira incessantemente su una piccola struttura circolare di binari.

Gli attori sono già posizionati sui due palchi quando il pubblico fa il suo ingresso in sala, obbligato a scegliere se collocarsi al di qua o al di là della pedana che attraversa lo spazio.

Dopo che alcuni suoni percussivi si sono fatti progressivamente più incalzanti, i due schieramenti percorrono il tavolato portandosi al centro. Qui, le due regine – seguite successivamente dagli altri – ricoprono il proprio volto di farina (la regina bianca) e di carbone (la regina nera).

Lo spettacolo è scandito da un crescendo di tensione fisico-gestuale che culmina nell’intenso confronto-scontro tra le due regine, al termine del quale a soccombere è la regina nera. Una volta terminata la battaglia, gli attori restano impietriti, gli uni di fronte agli altri ai lati opposti della sala, bloccati in pose raggelate. Dopo aver involontariamente scelto da quale parte stare all’inizio dello spettacolo, ora il pubblico può svincolarsi dal suo coinvolgimento ludico e decretare in termini politicamente e metaforicamente consapevoli la fine dello spettacolo e di conseguenza il disvelamento dei meccanismi teatrali che prevedevano una sua strumentale partecipazione48.

A partire dal 1968 viene inaugurata a Napoli – in via S. Maria della Neve – una nuova “cantina”. Si tratta del Teatro Alfred Jarry, spazio aperto dai coniugi Mario e Maria Luisa Santella, leader del Gruppo Vorlesungen. Dopo aver portato in scena, Experiment/action/experimenta(c)tion e Ana/Logon – lavori dall’impianto performativo e spettacolare fortemente ispirato alle opere di Living Theatre e Grotowski – la coppia decide di dare vita ad una ricerca scenica orientata alla valorizzazione del rapporto linguistico-drammaturgico con l’elemento spazio. L’obiettivo è attivare un’esperienza di laboratorio permanente in cui sperimentare «nuove forme di espressione, in assoluta libertà, e senza nemmeno vincoli precisi al momento “teatro”»49. Tale lavoro di approfondimento nella relazione tra la costruzione della parte su un impianto fisico-gestuale e una composizione espressiva dello spazio scenico viene sostenuto dalla compagnia a partire dal novembre ’68.

Per la prima volta il gruppo si ritrova a lavorare su un ‘classico’ del teatro: Amleto di William Shakespeare. Il lavoro laboratoriale è impostato sulla selezione di alcune sequenze drammaturgiche estratte dal testo, esplorate attraverso azioni fisiche e risorse fonetico-sonore su cui si fonda la cifra recitativa del Vorlesungen. Questi momenti, narrativamente incentrati sul conflitto tra un individuo e la collettività, vengono progressivamente strutturati sfruttando l’intera area della “cantina” allo scopo di stabilire un nuovo tipo di rapporto con il pubblico. Viene così avviato un particolare processo di scrittura dello spazio scenico ispirato all’idea di inserimento del pubblico all’interno dell’azione teatrale, allo scopo di favorire un coinvolgimento maggiore da parte degli spettatori. L’intera cantina viene suddivisa in tre aree, ciascuna delle quali rappresenta le tre diverse ambientazioni previste dai Santella all’interno del proprio disegno drammaturgico: la corte, il teatro e la guerra. Al pubblico era concesso di prendere casualmente posto nei diversi ambienti, inducendolo a scoprire solo successivamente di ricoprire una funzione spettacolare, portando così gli spettatori a “diventare” cortigiani, attori della compagnia dei comici o soldati, a seconda del momento shakespeariano rievocato.

In seguito ad una serie di questioni interne che finiscono per minare la stabilità della compagnia, Amleto non verrà mai ufficialmente portato in scena, proprio come Giorni felici della coppia Remondi e Caporossi. Sulla base dell’impianto sperimentato durante i mesi di prova, i Santella – una volta raccolto attorno a sé un nuovo gruppo di collaboratori – iniziano a lavorare a Fall-out, spettacolo che segna il loro ritorno ad una creazione originale. Allestita nel gennaio 1969, l’opera si basa su un’esile traccia narrativa, perfettamente riassunta da Mario Mele:

il testo postulava, ipotizzando una possibile umanità dopo uno scoppio atomico, il rinnovarsi delle violenze e delle vecchie strutture oppressive, ricostruendosi la struttura sociale sugli stessi moduli alienati che erano stati causa della deflagrazione e cioè: il militarismo, la totemizzazione dell’oggetto, la brama di potere, la mercificazione del sesso, la divinizzazione del denaro, la divisione in classi, il consumismo, etc50.

Personaggi di Fall-out sono pertanto dei sopravvissuti ad un’ipotetica catastrofe atomica ritratti nel tentativo di ritrovare «faticosamente i gesti e i sentimenti, distrutti insieme alle cose»51. Sul piano spettacolare, i Santella da un lato recuperano la matrice grotowskiana messa a punto per Amleto nella costruzione delle partiture fisico-gestuali, e dall’altro si concentrano su una scrittura dello spazio capace di inglobare gli spettatori al fine di amplificare il loro coinvolgimento fisico-emotivo, come previsto nel caso dell’allestimento ispirato a Shakespeare.

All’interno dell’intera area del Jarry si trovano «oggetti esemplari e rappresentativi della più recente civiltà dei consumi, in nome della quale si è, probabilmente, operata la distruzione totale del mondo»52. In assenza di platea e sedute, il pubblico si ritrova ammassato all’interno di uno spazio occupato da tubi arrugginiti, televisori, frigoriferi rotti, carcasse d’auto, vecchie sedie. Si tratta di una sorta di environment costruito come un’installazione che ricorda alcune composizioni d’Arte Povera. Questo ambiente post-apocalittico, liberamente esplorabile dagli spettatori “costretti” a spostarsi «tra con e dietro gli attori»53, è animato ed agito da personaggi che esprimono «un livello comunicativo azzerato»54. Intenti a scavare tra le macerie, a recuperare vecchi oggetti d’uso, «emblematiche presenze della civiltà dei consumi»55, i superstiti ritratti in Fall-out sono figure alienate, pronte – una volta rientrate in possesso di «quelle misere cose» che assumono la funzione di «totem misteriosi e minacciosi» – a recuperare un innato senso del potere che stimola alla volontà del dominio56.

Al pubblico non è assegnata una specifica funzione drammaturgica all’interno delle dinamiche spettacolari, né tantomeno il suo coinvolgimento materiale è inserito come una mera componente ludica nel disegno ideato dai Santella. Sulla scia dell’impostazione seguita da Jerzy Grotowski nel suo Akropolis, gli attori del Vorlesungen intessono azioni forti ed intense, senza ricercare nessun tipo di complicità, puntando da un lato ad instillare una sensazione di disagio negli spettatori, e innescando dall’altro un processo di esposizione emotiva, amplificata dall’esclusiva funzione testimoniale che la struttura dello spettacolo riserva al pubblico.

All’interno di questo excursus, un discorso a parte merita l’esperienza di Simone Carella57.

Pur lavorando stabilmente all’interno di uno spazio storico del Nuovo Teatro capitolino – il Beat 72 – l’artista, più che operare sul versante di una rimodulazione drammaturgica dello spazio-cantina, si concentra sulla messa a punto di ambienti spettacolari in cui assegnare un ruolo attivo alla presenza del pubblico58. Nelle sue opere, oltre ad essere approfonditi sul versante di una ricerca concettuale motivi come la destrutturazione della natura rappresentativa del linguaggio teatrale o la scomposizione in dato costitutivo dell’elemento performativo, particolare attenzione è infatti rivolta al riposizionamento degli spettatori in rapporto alle dinamiche sceniche.

In Autodiffamazione (1976), spettacolo senza attori, retto dalla sola presenza in scena di una sedia illuminata da diversi gradi d’intensità e luminosità, un’immagine dei funerali di Pino Pascali veniva proiettata nello spazio solitamente destinato all’ingresso del pubblico del Beat 72. La «porta d’ingresso era sbarrata, quasi a voler sottolineare la definitiva espropriazione del ruolo convenzionalmente assegnato agli spettatori»59, i quali – per potere raggiungere l’area riservata all’azione teatrale, composta esclusivamente da proiezioni e segni visuali – attraversavano una soglia spettacolare che simbolicamente li iniziava ad una relazione nuova con l’evento60. All’interno di un lavoro che metariflessivamente cancella la presenza attorica, al cospetto di una sedia vuota, il pubblico è chiamato ad instaurare una relazione altra con l’operazione artistica, delineando un percorso fruitivo di matrice concettuale – risvolto tipico della ricerca post-avanguardista – «fondato sulla riflessione, l’analisi e l’occupazione mentale dello spazio scenico»61.

Nuovo e interessante spettacolo costruito sulle qualità specifiche di un ambiente è Luci della città (1976). Messo a punto in collaborazione con il gruppo La Gaia Scienza62, l’evento – allestito in una palestra in occasione della Rassegna-spettacoli-seminari a Cosenza (8-15 novembre 1976) – ridefinisce il ruolo dello spettatore in una chiave performativa. Ancora una volta l’accesso allo spazio dell’azione è contraddistinto dal superamento di una soglia simbolica. In questo caso, il pubblico deve attraversare un cerchio luminoso prima di ritrovarsi nell’ambiente deputato alla performance: «erano un centinaio, soprattutto gli studenti, che si muovevano nel caleidoscopio della palestra. Il caso faceva e disfaceva gli incontri in modo da formare ingorghi o raggruppamenti non prevedibili»63. Lo spazio viene ridisegnato da Carella utilizzando tagli e fasci emanati dai proiettori luminosi e sagomatori in modo da creare una sorta di doppio visuale perfettamente speculare al dato architettonico-strutturale espresso dall’ambiente. All’interno dell’area, le traiettorie performative tracciate dagli attori giocano sull’inesistenza di una separazione tra palco e platea, imbastendo da un lato percorsi e azioni che vanno ad intrecciarsi con i flussi di spettatori in movimento, e indicando dall’altro «un modo per restituire un senso allo spazio fuori dal teatro perché tutti gli spazi possono diventare teatro»64.

Il rapporto tra spazio scenico e composizione drammaturgica, unitamente alla questione del superamento del diaframma tra scena e sala, verrà progressivamente accantonato all’interno delle nuove esperienze artistiche che si consumeranno nel contesto del Nuovo Teatro in Italia. I gruppi che caratterizzeranno le linee di ricerca sul finire degli anni settanta andranno infatti ad operare sul versante di una ricomposizione della relazione spazio dell’azione-spettatore, riproponendo dinamiche di creazione e fruizione basate sulla frontalità.

- Per una ricostruzione complessiva del fenomeno si rimanda a: Daniela Visione, La nascita del Nuovo Teatro in Italia 1959-1967, Titivillus, Corazzano 2010; Salvatore Margiotta, Il Nuovo Teatro in Italia 1968-1975, Titivillus, Corazzano 2013; Mimma Valentino, Il Nuovo Teatro in Italia 1976-1985, Titivillus, Corazzano 2015; Valentina Valentini, Nuovo Teatro Made in Italy (1963-2013), Bulzoni, Roma 2015. ↩

- Liliana Madeo-Giovanni Lombardo Radice, Il boom teatrale di Roma, in «Sipario», n. 326, luglio 1973. ↩

- Cfr. Silvia Carandini, Introduzione. Dalle cantine al cielo sopra Roma: l’invenzione di un altro teatro, in Memorie dalle cantine. Teatro di ricerca a Roma negli anni ’60 e ’70, numero monografico, «Biblioteca teatrale», n. 101-103, gennaio-settembre 2012, pp. 25-46. ↩

- Intervista a Giuseppe Bartolucci, a cura di Dante Cappelletti, in Id., La sperimentazione teatrale in Italia tra norma e devianza, Rai Libri, Roma 1992, p. 303. ↩

- Con la formula “scrittura scenica” non si intende fare riferimento alla componente scenografica o esclusivamente figurativa del linguaggio teatrale, ma ad un vero e proprio codice di composizione complesso ed articolato attraverso il quale viene “scritto”, cioè composto dal punto di vista materiale, l’evento teatrale. Si tratta quindi di una strategia operativa con la quale l’artista organizza la drammaturgia dello spettacolo. Drammaturgia, non riconducibile al solo elemento testuale-letterario, ma composta dagli elementi specifici della scena: “azione”, “suono”, “immagine” e “corpo”. Si veda: Giuseppe Bartolucci, La scrittura scenica, Lerici editore, Roma 1968; Lorenzo Mango, La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Bulzoni, Roma 2003. ↩

- Cfr. Silvana Sinisi, L’âge d’or, in Memorie dalle cantine. Teatro di ricerca a Roma negli anni ’60 e ’70, cit., pp. 85-94. ↩

- Dante Cappelletti, La sperimentazione teatrale in Italia tra norma e devianza, cit., p. 64. ↩

- Lamberto Trezzini, Geografia del teatro, Bulzoni editore, Roma 1977, p. 74. ↩

- Il nome scelto dall’artista per lo spazio mantiene il legame ‘affettivo’ con un’altra piccola sala che aveva provato ad aprire in vicolo del Leopardo nel 1961 senza però riuscire ad inaugurarla perché dichiarata inagibile. ↩

- Da questo momento i due artisti daranno vita ad un sodalizio che durerà fino al 2013, anno della morte di Remondi. ↩

- Si rimanda al focus curato da Viviana Raciti pubblicato su Sciami|nuovo Teatro Made in Italy [ultimo accesso 23.IV.2022]. ↩

- Cfr. Sabrina Galasso, Il teatro di Remondi e Caporossi 1970-1995, Bulzoni editore, Roma 1998, p. 33. ↩

- Intervista a Remondi e Caporossi, a cura di Antonio Pizzo, in Id., Materiali e macchine nel teatro di Remondi e Caporossi, I.U.O., Napoli 1992, p. 164. ↩

- Sabrina Galasso, Il teatro di Remondi e Caporossi 1970-1995, cit., p. 34. ↩

- Cfr. Antonio Pizzo, Materiali e macchine nel teatro di Remondi e Caporossi, cit., p. 25. ↩

- Cfr. Fabio Bartoli, Giorni felici (1970-71), in Branco e il teatro di Remondi e Caporossi, a cura di Fabio Bartoli, La Casa Usher, Firenze 1980, s. p. ↩

- Cfr. Barbara de Miro d’Ajeta, Il sostantivo singolare di Claudio Remondi e Riccardo Caporossi, in Id., La scena lo schermo e i simulacri, Bastoni, Foggia, 1984, p. 7. ↩

- Dacia Maraini, Fare teatro, Bompiani, Milano 1974, p. 131. ↩

- Silvana Sinisi, Dalla parte dell’occhio, Edizioni Kappa, Roma 1983, p. 96. ↩

- Dalla relazione sull’attività della compagnia relativa alla stagione 1968-69. Documento dattiloscritto ritrovato presso l’archivio privato dell’artista. ↩

- Vice, L’imperatore della Cina, in «l’Unità», 19 novembre 1969. ↩

- Oltre a potere prendere posto al centro dello spazio, il pubblico aveva anche la possibilità di sedersi su alcune file di panche disposte frontalmente. ↩

- Vittorio Pescatori, “Cerco una scimmia che mi ami”, in «ABC», 12 dicembre 1969. ↩

- “L’imperatore della Cina” al circolo “La fede”, in «Avanti!», 18 novembre 1969. ↩

- Silvana Sinisi, Dalla parte dell’occhio, cit., p. 95. ↩

- Vice, Crudele scherzo in stile dada, in «Paese sera», 17 novembre 1969. ↩

- L’infanzia che diventa teatro, a cura di Lynda C. Taylor, in «Sipario», n. 296, dicembre 1970, p. 43. ↩

- Cfr. Franco Quadri, Colloquio dei tre viandanti, in «Panorama», 17 luglio 1973. ↩

- Maurizio Giammusso, Sepe. Un palcoscenico per giocare, Pier Luigi Rebellato Editore, Venezia 1979, p. 46. ↩

- «Il cinema, per Sepe, può aver rappresentato una scelta metodologica allorché ha cercato di stabilire un suo codice di comunicazione scenica. Quindi, cinema come “strumento” e non come mimesi» (Dante Cappelletti, La sperimentazione teatrale in Italia tra norma e devianza, cit., p. 124). ↩

- Gli attori recitano posizionandosi all’altezza dei riquadri rettangolari di diverse dimensioni. Questi riquadri sono disegnati sia da ritagli effettuati direttamente sul sipario, che resta calato per tutta la durata dello spettacolo, sia da essenziali effetti di luce. ↩

- «ho inserito – afferma Di Marca – nel testo (in francese, ovviamente) brani dall’Hèrodias di Mallarmé; e si può dire, in definitiva, che ho “letto” Wilde in un’ottica mallarmeana» (Dalla presentazione dello spettacolo. Il dattiloscritto è stato cortesemente messo a disposizione da Di Marca). ↩

- Ibidem. ↩

- Appunti n. 2 per una messa in scena di“Salomé”. Documento inedito trovato nell’archivio personale di Di Marca. ↩

- Dagli appunti di lavoro su Salomè. Il documento è stato gentilmente concesso da Pippo Di Marca. ↩

- Dalla presentazione dello spettacolo. Il dattiloscritto è stato cortesemente messo a disposizione da Di Marca. ↩

- «i personaggi sono corpi, volti bloccati dal cerchio della luce, oggetti che emettono suoni e disegnano linee geometriche nello spazio con la propria figura» (g. c., Salomè non danza più, in «La Stampa», 23 giugno 1974). ↩

- «Maschere irrigidite nella fissità dei colori bianche [sic.] e neri dei costumi, essi [i protagonisti] proiettano rispettivamente le proprie ossessioni con la violenta incisività che deriva loro dall’essere caratteri unidimensionali» (Vice, Salomè abstraction, in «Il Messaggero», 16 marzo 1974). ↩

- «La figura di Salomé è “centrale”. Erode e Erodiade ruotano attorno ad essa, ma più che ruotare in senso letterale costituiscono i due altri poli di un triangolo, sul cui angolo più alto c’è Salomé. Alla base ci sono Erode e Erodiade. È la famiglia, è una triade in cui, alla fine, comanda, col tremendismo e la radicalità dei giovani, la generazione appunto più giovane; quella che vive più intensamente, che per vivere si deve nutrire della morte degli altri; quella, sola, che ha un futuro» (Dalla presentazione dello spettacolo. Il dattiloscritto è stato cortesemente messo a disposizione da Di Marca). ↩

- Il Teatro Immagine è un modello di composizione drammaturgico-spettacolare fondato su una matrice iconico-visiva che si presenta come fenomeno unitario nell’esperienza di tre gruppi – il Carrozzone, la formazione guidata da Giuliano Vasilicò e il Teatro La Maschera di Memè Perlini – che, quasi contemporaneamente, tra il novembre del ‘72 e il gennaio del ‘73, portano in scena tre lavori chiave: La donna stanca incontra il sole, Le 120 giornate di Sodoma e Pirandello chi?. ↩

- Sulla complessità del fenomeno Nuovo Teatro nel contesto partenopeo si veda: Marta Porzio, La resistenza teatrale. Il teatro di ricerca a Napoli dalle origini al terremoto, Bulzoni, Roma 2011. ↩

- La sua prima parte, quella immediata all’ingresso, la utilizzammo come atrio e zona per le mostre d’arte figurativa, l’altra, quella in fondo, come laboratorio di scenografia e camerini per gli attori. Invece, appena dopo l’ingresso, attraverso un piccolo arco della parete a sinistra, ci si trovava in un ampio stanzone largo una decina di metri e lungo 15. L’ampiezza di un buon palcoscenico» (Gennaro Vitiello, Lo spazio del “Teatro Esse”, in Id., Taccuino. Ricordi e note di regia, a cura di Luigi e Raffaele Capano, ACM Spa, Torre del Greco 2003, p. 98). ↩

- Ibidem. ↩

- Va precisato che prima di aprire il Centro Teatro Esse, il gruppo aveva già alle spalle alcuni spettacoli caratterizzati da una spiccata attenzione per gli elementi visivi e scenografici come Violaine-L’annuncio a Maria (1964), La Moscheta e Un sorso di terra (1965), Ceneri (1966). ↩

- Gennaro Vitiello, I negri, in Id., Taccuino. Ricordi e note di regia, cit., p. 113. ↩

- Franco de Ciuceis, Spettacolo-esperimento, in «Il Mattino»,18 gennaio 1969. ↩

- La scenografia è praticamente ridotta all’osso. Gli unici elementi utilizzati sono soltanto i due troni su cui siedono le regine: «il trono dei negri – ricorda Vitiello – lo ricavammo da un imponente sediolone napoletano di un noto “Shoescleaner”, quello dei bianchi lo ottenemmo con la sovrapposizione di cassette da frutta» (Gennaro Vitiello, I negri, in Id., Taccuino. Ricordi e note di regia, cit., p. 113). ↩

- «al termine della rappresentazione – scrive il regista – rimanevamo fermi sulle pedane fino all’uscita dell’ultimo spettatore. Delle sere ci fu qualche spettatore che, non volendo sottostare a quella nostra provocazione, rimase a lungo in sala costringendoli per molti minuti a restarsene immobili» (Ibidem). ↩

- f.p., Un “teatro laboratorio” intitolato a A. Jarry, in «l’Unità», 1 dicembre 1968. ↩

- Mario Mela, Il sangue degli elisabettiani, in «Sipario», n. 298, febbraio 1971, pp. 33-34. ↩

- Paolo Ricci, Fall-out, in «l’Unità», 30 gennaio 1969. ↩

- Ibidem. ↩

- Mario Mela, Il sangue degli elisabettiani, cit., p. 33. ↩

- Luca Borgia, L’evento e l’ombra. Fenomenologia del nuovo teatro italiano 1959-1967, Pacini Fazzi, Pisa 2006, p. 185. ↩

- Mario Mela, Il sangue degli elisabettiani, cit., p. 33. ↩

- Paolo Ricci, Fall-out, in «l’Unità», 30 gennaio 1969. ↩

- Si rimanda al focus curato da Stefano Scipioni, pubblicato su Sciami|Nuovo Teatro Made in Italy [ultimo accesso 23.III.2022]. ↩

- Relativamente all’esperienza del Beat 72 si veda: Livia Cavaglieri, Donatella Orecchia, Memorie sotterranee. Storia e racconti della Borsa di Arlecchino e del Beat 72, Accademia University Press, Torino 2018. ↩

- Mimma Valentino, Il nuovo teatro in Italia 1976-1985, cit., 2015, p. 28. ↩

- La luce in qualità di elemento “auto-significante” è protagonista dell’allestimento di Simone Carella: «Proiezioni luminose, diapositive, filmati vengono impiegati per quello che sono: sorgenti che offrono una gamma variabile di illuminazione» (Autodiffamazione. Intervista a Simone Carella, a cura di Franco Quadri, Silvana Sinisi, in L’avanguardia teatrale in Italia, a cura di Franco Quadri, Einaudi, Torino 1977, p. 570). ↩

- Mimma Valentino, Il nuovo teatro in Italia 1976-1985, cit., p. 28. ↩

- Si rimanda al focus curato da Stefano Scipioni, pubblicato su Sciami|Nuovo Teatro Made in Italy [ultimo accesso 23.III.2022]. ↩

- Rino Mele, La casa dello specchio, Ripostes, Salerno 1984, p. 96. ↩

- Italo Moscati, La miseria creativa, Cappelli, Bologna 1978, p. 26. ↩