La video arte, sostiene Fargier, in passato parlava del video e unicamente del video: vi si respirava un odore puramente elettronico, mentre con il nuovo millennio gli artisti parlano del mondo. A questa premessa fa seguito la descrizione di una serie di opere video presentate al festival di Clermont-Ferrand: OBOT (One Beat One Tree) creata dall’architetto Naziha Mestaoui. Grazie alla sua foresta virtuale e interattiva, chiunque può piantare un albero mettendo i piedi su un cuscino tondo (che nasconde un sensore): da qui si dsviluppano le radici di un albero in 3D che inizia a crescere, a moltiplicare i rami e a ricoprirsi di foglie. Frontex 16 di Mariana Carranza un’ opera interattive che posiziona il visitatore davanti ad un grande schermo dove il suo corpo, rilevato da un Kinet, si ritrova trasformato in una figura in movimento. In queste opere Fargier ritrova una nuova giovinezza del video, come quando Nam June Paik proclamava che il video avrebbe abolito le frontiere, instaurato la democrazia ovunque nel mondo.

« …qualcosa come l’odore

elettronico del tempo… »

Cominciamo da questa citazione, messa qui in epigrafe. È presa da un romanzo di Aurélien Bellanger, Le Grand Paris (2017, Gallimard, p. 264).

L’eroe è un giovane urbanista che svolge presso il Principe (pseudonimo romanzesco di Sarkozy) il ruolo di consigliere all’urbanistica. Un giorno, nel bel mezzo delle sue peregrinazioni nelle banlieues che dovrebbe trasformare nella Gande Parigi (una megalopoli in grado di competere con la Grande Londra o la Grande Berlino), si imbatte, deviando dal lato de la Défense, nella casa dei sui genitori ormai morti, casa che invano cercava di vendere. Ha la chiave, entra e, una volta arrivato nella sua stanza situata sotto il tetto, percepisce un odore.

«I traslocatori stranamente avevano lasciato in un angolo una scatola di legno piena di apparecchiature elettroniche vecchie. C’era ancora il mio Super Nintendo e la radio sveglia che con i suoi LED rossi aveva vegliato sulla mia adolescenza, il mio walkman per cassette Aiwa e un telecomando con i tasti in caoutchouc, innumerevoli e ordinati in file parallele, che si erano riappropriati di una relativa libertà della linfa della gomma ritrovando il loro tipico essere appiccicoso- quello del videoregistratore di famiglia, che era stato l’oggetto che ho saputo usare meglio nel corso della mia corta esistenza.

Questo insieme di oggetti sprigionava un odore di plastica vecchia, di chiuso, di un qualcosa di indescrivibile, come l’odore che si sente nelle fodere imbottite di lana di vetro o quando ci si avvicina troppo vicino al monitor di un tubo catodico, qualcosa come l’odore elettronico del tempo…»

Sospendo qui questo lungo passaggio per tornarci più tardi.

Questo odore, per il narratore/personaggio che si diverte a scrivere lunghe frasi ‘proustiane’, avrà per lui la stessa funzione della madeleine nella Ricerca del Tempo Perduto.

Come una rivelazione di un mondo scomparso, che non possiamo ottenere che nei meandri di una memoria avendo concentrato intere sezioni di un passato in sensazioni diffuse, evanescenti, sepolte, potendo ciononostante risorgere in blocco grazie a un incontro imprevisto con un oggetto, un colore, un gusto o un odore. E qui, questo odore è (continuo la citazione):

«…quello dell’elettricità statica, un odore che sentiamo, senza in realtà sapere se si tratta di un odore o di una sensazione più profonda, di un allarme invisibile che segnala un possibile pericolo, come la paura di un fulmine in epoca primitiva nella savana alberata»

Questo odore, io l’avevo già sentito? Potevo pure pensarci a lungo, ma non riuscivo a capire di cosa potesse trattarsi concretamente, anche se trovavo l’espressione «odore del video» bello e in ogni caso pertinente. Se questo odore esisteva, e non ne dubitavo, questa sensazione doveva essere nascosta in me così profondamente che rimaneva impalpabile, ma inestirpabile allo stesso tempo.

E poi un giorno, mentre stavo cercando una cassetta che mia figlia Alice mi chiedeva perché conteneva foto di lei che balla su un palco da bambina, ho tirato fuori la scatola dei VHS dove c’era quella cassetta dal titolo Baiser Fanny, un breve film che avevo montato con quelle immagini, e, prima di dargliela, l’ho aperta: era vuota, la cassetta era probabilmente rimasta in un videoregistratore inutilizzato da anni, abbandonato in una casa in occasione di un trasloco.

Così ho avvicinato il viso a quel contenitore vuoto per, come si fa talvolta con un vecchio libro, infilare il naso nello spazio aperto: e ho pensato di percepire un odore. Era proprio quello, quello che evocava Aurélien Bellanger: l’odore elettronico del tempo!

Qualche settimana dopo, stavo visitando una mostra in una galleria di Marsiglia che aveva il nome degli antichi locali commerciali lì preesistenti: La Pescheria. Non c’era nessun odore di pesce, i pescatori di Marsiglia non setacciano più il mare da tanto tempo, e il mercato del pesce, La Criée, si è trasformato in un teatro da più di mezzo secolo.

Ciò detto a La Pescheria c’era un odore che aleggiava tra le sue mura bianche, e l’ho riconosciuto: l’odore elettronico del tempo. Ma aveva una fragranza più forte di quella che aveva rivelato il romanziere. Non rivelava soltanto un’epoca passata, si sentiva la vita odierna.

Un odore di fiammiferi,

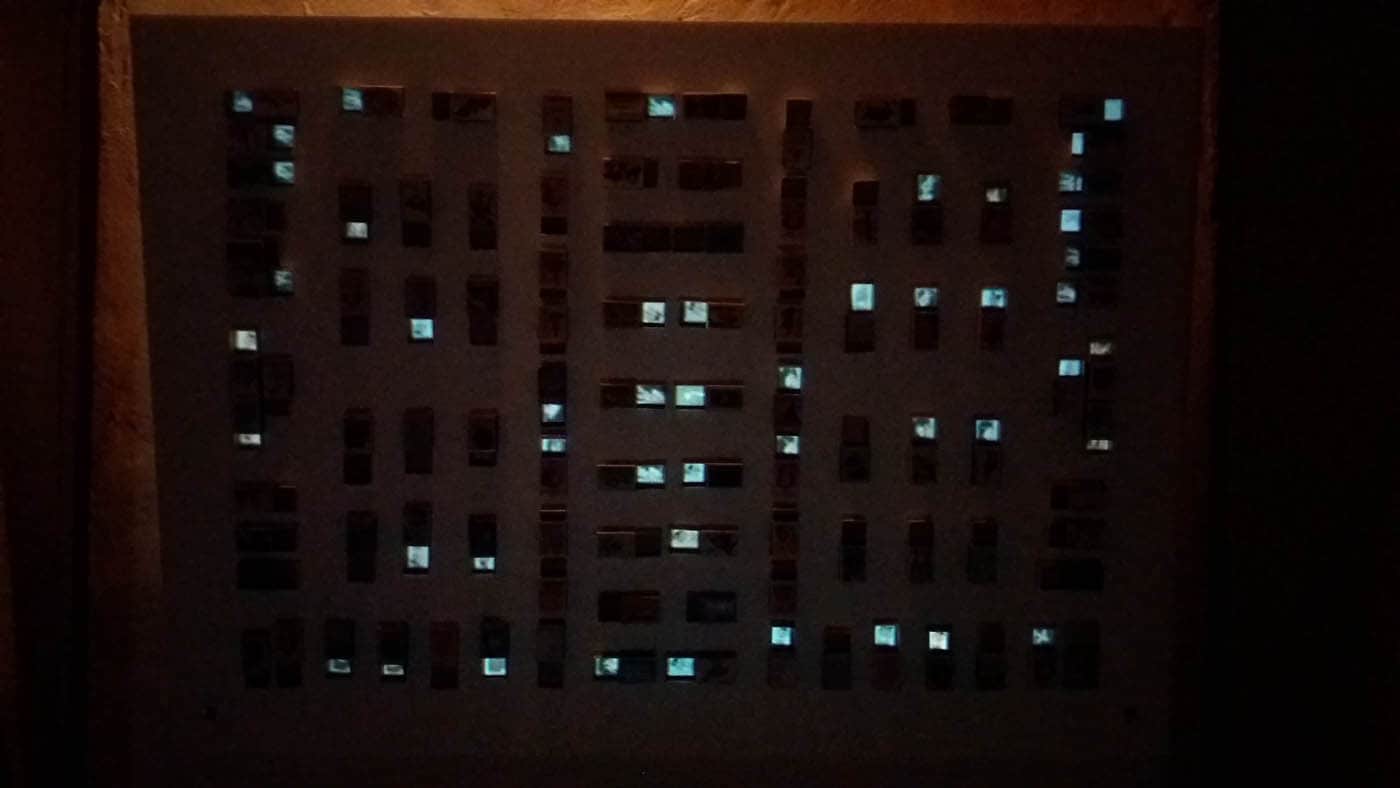

di braci calde e di ceneri tiepide, con un accenno di latte cagliato. Pascale Pilonni proponeva qui un’istallazione video composta da un grande schermo centrale, a muro, accompagnato sui lati da due schermi più piccoli, uno poggiato su un tavolo l’altro sospeso dal soffitto. Con Iskra,

parola che significa scintilla in russo, l’artista lanciava allo spettatore una sfida: rianimare le braci di un passato diventato cenere. Questo passato era quello della guerra in Spagna, riportato dai ricordi di una donna molto anziana, dal viso rigato, Carmen, che aveva assistito da piccola all’insurrezione di Franco contro la Repubblica spagnola. Suo zio era stato fucilato dai franchisti ed era stata lei che gli aveva portato i vestiti da lui indossati per andare al plotone di esecuzione. Ha udito il rumore dei fucili che l’hanno assassinato. Si ricorda di tutti questi dettagli fumando una sigaretta, che si illumina di rosso, mentre alza il pugno. Pascale, tra le frasi di Carmen, ricama qualche frase circa il modo migliore di uscire dalla storia dell’oblio. Lei ne ha trovata una che occupa il grande schermo: proiettare su un assemblaggio di piccole scatole di fiammiferi vuote, socchiuse, delle minuscole immagini offuscate e struggenti.

Le scatole formano come un esercito di cofanetti contenenti dei gioielli il cui splendore si è estinto. O invece, se continuano a brillare, è a traverso uno spesso strato di polvere, depositata dagli anni, dai decenni, come i corpuscoli di un ammasso di stelle infinitamente lontane. Ma allora, delle due l’una: o questo ammasso di stelle si allontanano, o si avvicinano a noi. Secondo la Storia le scomparse non sono mai eterne, basta poco, una scintilla, anche se infima, per ravvivare il fuoco dei sentimenti soppressi. Questo è quello che sembrano comunicare le mani che danzano su una ciotola sospesa, sulla quale bisogna avvicinarsi per comprendere che contiene un’immagine in più, un’immagine chiave. Queste mani sono come delle fiamme che iniziano a elevarsi (e non è di secondaria importanza sapere che le mani sono quelle della mamma dell’artista), a rielevarsi. Parto metaforico, dolce, lento, irresistibile, lontano dalla violenza della Storia, più vicino possibile ai corpi che la abitano. E l’accelerano, senza riuscire a dimenticare. La proposta di Pascale Pilonni sconvolge. Sconvolge tutto: gli spiriti, i cuori di coloro che vi si avvicinano; le strategie ghiacciate dei piccoli maligni del Digitale. Qui c’è un ardore di lava sepolta che circola da un’immagine all’altra. Allora ci si ricorda che le stelle brillano anche di giorno, anche se noi non le vediamo. È sufficiente, per aspettare il loro ritorno di notte, ricordarsi il loro odore.

Qualche giorno dopo, ero ad un festival di video arte. E lì, visitando le installazioni, sono stato assalito da alcuni odori indubbiamente del nostro tempo, elettronico certamente, ma non del tutto.

Un odore di ferro,

di aria umida, di petrolio bruciato, di sangue e di lacrime. Questo è quello che fiutiamo davanti all’installazione di Mariana Carranza: Frontex 16.

Come aveva già fatto in altre opere interattive (Constelaciones 2012, per esempio) l’artista uruguaiana/tedesca posiziona il visitatore davanti ad un grande schermo dove il suo corpo, rilevato da un Kinet, si ritrova trasformato in una figura in movimento. Questa volta, al festival Vidéoformes di Clermont-Ferrand, lo spettatore si ritrova nella posizione di un migrante che cerca asilo politico in Europa, nell’istante in cui si avvicina al filo spinato sorvegliato dalla Polizia di Frontiera. Una raffica di simboli nazionali si muovono in una danza al di là del filo spinato: Tour Eiffel, Statua della Libertà (creata dal francese Bartholdi e di cui una copia si trova su un ponte di Parigi), Atomium (di Bruxelles), il David di Michelangelo (Italia) etc. Il (o i) visitatore/i gioca/no ad incorporare queste icone nella loro figura. In due possono darsi la mano e far scivolare, complici, un migrante in Europa. In tre si forma una catena di solidarietà. In quattro, in cinque, si fa esplodere il filo spinato, l’immagine è invasa, i simboli assorbiti. Un odore di fiori e di fiumi si insinua facendo scoppiare risa di gioia, un po’ increduli di aver così facilmente ribaltato le paure nazionali.

Come ai suoi inizi, quando Nam June Paik proclamava che il video avrebbe abolito le frontiere, instaurato la democrazia ovunque nel mondo, dissolto le differenze tra le grandi potenze e i paesi piccoli, la video arte qui ottiene una nuova giovinezza. L’aria putrida della vecchia chiesa dove si dà spettacolo cambia in vapori primaverili: è possibile accorgersene uscendo, le strade imbalsamano la dolcezza di una speranza. Il video è contagioso.

Un odore di mangrovia,

di acqua salmastra, di corteccia, di foglie nuove, questi sono i profumi che provengono dall’operazione OBOT (One Beat One Tree)

creata dall’architetto Naziha Mestaoui (nato a Bruxelles nel 1975). Grazie alla sua foresta virtuale e interattiva, chiunque può piantare un albero mettendo i piedi su un cuscino tondo (che nasconde un sensore): il peso dei piedi innesca l’apparizione sopra lo schermo di una cascata di luce che cade verticalmente sul suolo paludoso: da questo seme si dipanano le radici di un albero in 3D che inizia a crescere, a moltiplicare i rami e a ricoprirsi di foglie.

Se si è in tanti a fare il contadino, dal momento che lo schermo è grande e le postazioni interattive a gruppi di tre, si assiste alla crescita di tre alberi contemporaneamente, e così anche l’odore della foresta di moltiplica. Con un po’ di immaginazione si può sentire anche l’anidride carbonica diminuire, l’acqua diventare più sana, il fertilizzante espandere la sua fragranza. È al museo Bargoin di Clermont-Ferrand che ho partecipato, con gioia, alla riforestazione dell’Amazzonia (dove l’artista ha tratto ispirazione, convivendo con alcune delle tribù in pericolo). La didascalia dell’installazione annuncia che si sarebbero potuti piantare simbolicamente più di 73’000 alberi (da quando l’installazione esiste, è stata esposta già in diversi musei). Il disegno in diretta delle piante è molto bello, la grandezza del dispositivo e la sua semplicità di coinvolgimento danno vita ad un sentimento di meraviglia moderna, alla portata tecnica di tutti.

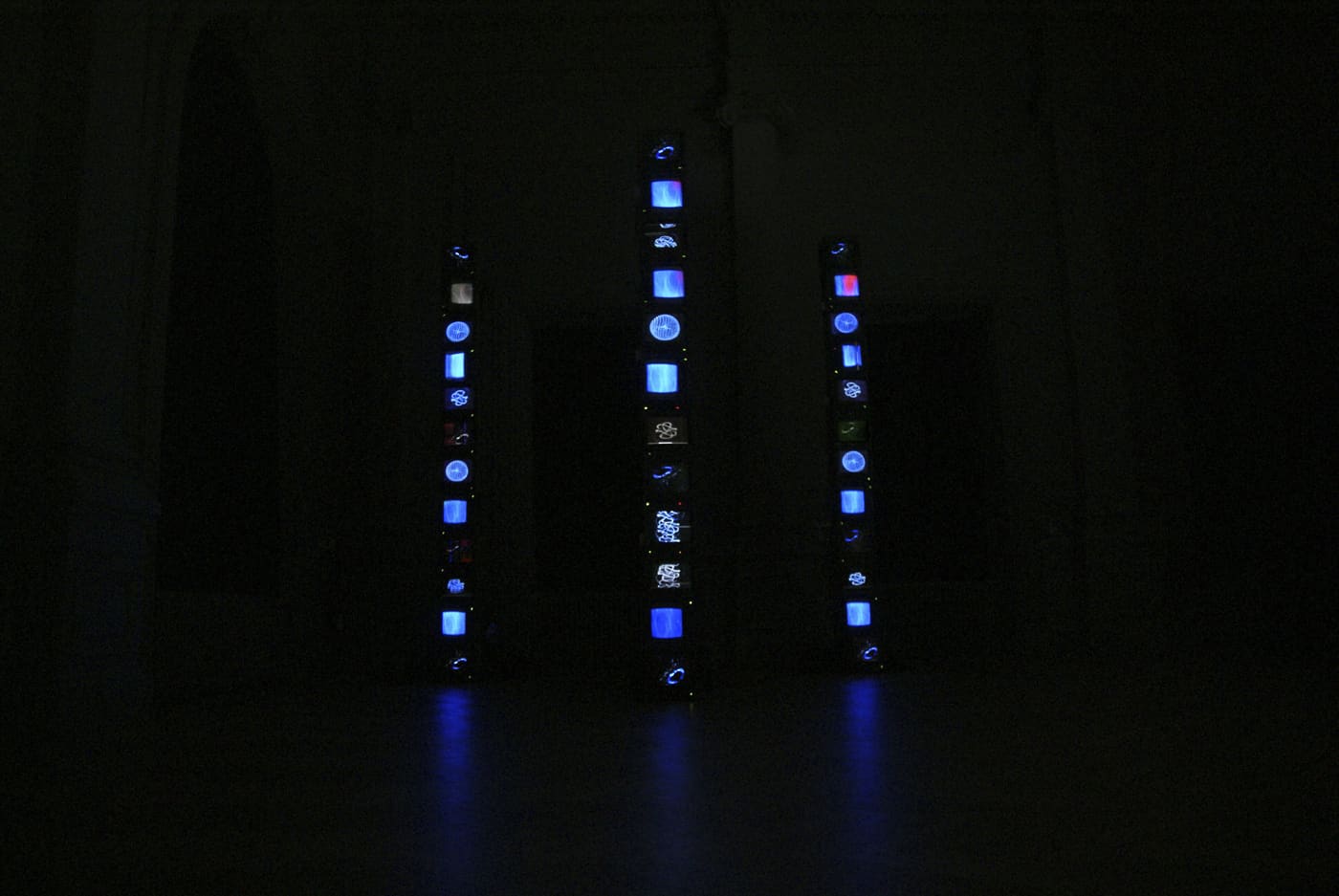

Un odore di piume,

di foglie di tabacco e di inchiostro rovesciato: ci troviamo di fronte ai tre totem eretti da Joris Guibert, nella sala Gaillard di Clermont-Ferrand. Totemtronic

è il titolo dato dall’artista a diverse istallazioni che mettono in gioco un gran numero di schermi catodici (di cui fa collezione). La loro forma dipende dal luogo: se il soffitto è alto, e gli organizzatori assumono la verticalità, allora saranno, come qui, delle colonne formate da una dozzina di monitor ciascuna; se invece la Sicurezza si oppone, i monitor saranno raggruppati in cerchio, come la disposizione presente questa estate a Pont Saint-Esprit nel coro di una chiesa, in omaggio a Nam June Paik. Con le sue vecchie apparecchiature che nessuno vuole più, tranne lui, Joris Guibert rianima e amplifica, scava e orchestra le esperienze del pioniere della video arte che deformava il segnale elettronico modificandolo in modi diversi al fine di produrre delle immagini astratte, geometriche. Cerchi intrecciati, linee spezzate, punti fluttuanti, scatti convulsi, cadute controllate, e ogni sorta di fenomeno causato dalla vicinanza a dei campi magnetici di questo mucchio vertiginoso.

Un crescendo spettacolare fa convergere, divergere, incrociare, esplodere gli effetti registrati su 4 DVD sincronizzati. Si assiste allo sviluppo musicale e ritmico di forme che rispondono e che si aggrovigliano armoniosamente. Nam June Paik, avendo fretta di passare ad altre cose, non ha superato la sperimentazione di queste forme astratte prodotte dai magneti inseriti in apparecchi televisivi. In qualità di musicista, avrebbe potuto lavorare ad una composizione per grand’orchestra di monitor. Ma molto rapidamente è passato alla manipolazione di immagini concrete e ha inventato gli spartiti per installazioni sempre più performanti (di cui l’apice è The more The better con i suoi 1003 schermi). Joris Guibert, va sempre più a fondo in questa miniera, in questa massa elettronica, alla ricerca di pepite ancora non trovate. Prova che il video analogico, nell’era del trionfo del Digitale, ha ancora molti tesori da produrre.

Ad un certo punto, emanato da questi tronchi brulicanti di fiori elettronici, un profumo di cortile della ricreazione, di scuola elementare, del tempo in cui, scolari, scrivevamo con l’inchiostro (e non con una tastiera), tracciando le nostre frasi con piume Sergent-Major, in acciaio, mentre le nostre maestre fumavano in classe e ci restituivano i compiti corretti con qualche briciola di tabacco.

Une odeur de whisky,

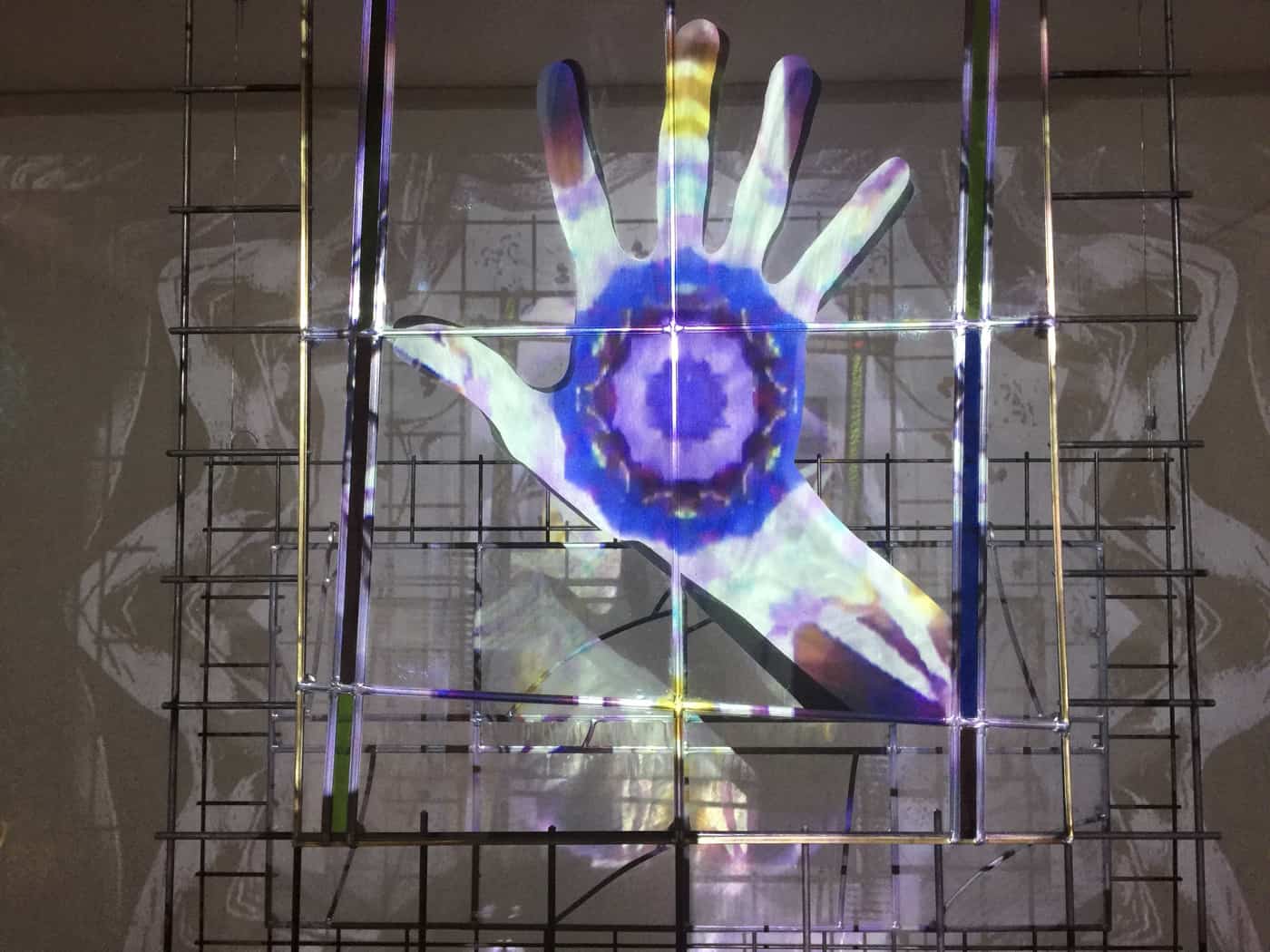

di bicchiere rotto, di piombo e carta stropicciata. Niente odora meno, in teoria, di un vetro colorato. Ma con John Sanborn ci si può aspettare di tutto. Quando Gabriel Soucheyre, direttore del festival video di Clermont-Ferrand, gli ha proposto di lavorare con un maestro vetraio e un solo video proiettore, in modo da cambiare un po’ le sue grandi composizioni spaziali (come i 9 grandi schermi di V+M del 2015 che occupavano tutti i muri di una chiesa), il californiano coglie l’occasione di dimostrare che è possibile creare un’immagine elettronica non solo in larghezza, bensì anche in profondità. Ellipsis, con una solo immagine proiettata su un insieme di vetri colorati, disposta in cornici aperte a diverse distanze dal fascio luminoso, produce un millefoglie iconica. Riflessi, refrazioni e cambi di tonalità sfalsate ripercuotono nello spazio i motivi dell’immagine. Sfilano, incrociandosi qua e là come in un cubo, sia dei visi conosciuti (Trump, Jane Berkin, Elvis Presley, Gainsbourg), sia dei segni basilari (soprattutto delle mani, ripetendo la mano tamponata su un pavimento di vetro posto a terra, sotto la vetrata principale, verticale), sia dei segni grafici caleidoscopici (linee, macchie, curve) che si moltiplicano a perdita d’occhio.

John Sanborn dimostra, ancora una volta, la sua abilità dello spettacolo mitologico contemporaneo. Invece degli avatar di dei e dee delle sue opere precedenti, questa volta chiama a raccolta delle star della nostra epoca, erette in figure di vetro, finestre sacre non di un luogo religioso ma di un banale locale (in questo caso di un salone di parrucchiere deserto). E tutt’a un tratto, ci si ritrova in fondo ad un pub, quando il sole pallido di fine pomeriggio entra a traverso i vetri colorati e si ferma su tazze Stout. Mentre su un tavolo vicino, un odore di puro malto si innalza dai bicchieri.

In precedenza, ai suoi inizi, la video arte parlava del video e unicamente del video: vi si respirava un odore puramente elettronico. Oggi gli artisti parlano del mondo. È per questo che oltre al suo odore il video sprigiona anche ogni altro tipo di profumi. Ecco dunque un consiglio: il video è come l’acqua per la vita (e certamente come il vino): prima di bere (vedere) bisogna odorare, fiutare, aspirare dal naso i profumi che si mischiano, si fondono, si annidano. E così si percepisce subito se il video sa di tappo o se deve maturare ancora. Aprite le vostre narici così come i vostri occhi, non avete finito di inebriarvi: spezie, chiodi di garofano, vecchie pelli, frutti rossi, funghi e cespugli di fiori: che insieme di meraviglie1!

- N.d.T. In francese, «toute la lyre» è il titolo di una raccolta di poesie di Victor Hugo che include tutti i generi possibili. ↩