Fargier said that, in the past, video art spoke of video and of nothing else: you could smell a completely electronic smell, while with the new millennium artists speak of the world. This premise is followed by a description of a series of video works presented at the Clermont-Ferrand festival: OBOT (One Beat One Tree) created by architect Naziha Mestaoui. Thanks to its virtual and interactive forest, anyone can plant a tree by putting their feet on a round cushion (which hides a sensor): from here the roots of a 3D tree grow, multiply the branches and are covered with leaves. Frontex 16 by Mariana Carranza is an interactive work that places the visitor in front of a large screen where his body, detected by a Kinet, turns into a moving figure. In these works Fargier finds a new youth of the video, as when Nam June Paik proclaimed that the video would abolish borders, establishing democracy everywhere in the world.

« …quelque chose comme l’odeur

électronique du temps… »

Commençons par situer cette citation, mise ici en exergue. Elle est tirée du roman d’Aurélien Bellanger, Le Grand Paris (2017, Gallimard, p. 264).

Le héros, est un jeune urbaniste qui joue auprès du Prince (pseudonyme romanesque de Sarkozy) le rôle de conseiller à l’urbaniste. Un jour, au hasard de ses pérégrinations dans les banlieues qu’il est chargé de transformer en Grand Paris (une mégalopole capable de rivaliser avec le Grand Londres ou le Grand Berlin), il tombe, en s’égarant du côté de la Défense, sur la maison de ses parents défunts, maison qu’il a cherché en vain à vendre. Il a la clé, il entre et parvenu dans sa chambre, sous les toits, il perçoit une odeur.

« Les déménageurs avaient étrangement laissé dans un coin une caisse de bois, remplie d’électronique ancienne. Il y avait là ma Super Nintindo et le radio réveil dont les diodes rouges avaient veillé sur mon adolescence, ainsi que mon walkman autoreverse Aiwa et une télécommande dont les boutons en caoutchouc, innombrables et en rangées parallèles, avaient repris la liberté relative de la sève d’hévéa, sève dont ils avaient retrouvé le caractère poisseux – c’était celle du magnétoscope familial, qui avait été l’objet technique que j‘avais le mieux maîtrisé de ma courte existence.

L’ensemble dégageait une odeur de vieux plastique, de renfermé, quelque chose d’indéfinissable aussi, qu’on sentait dans les greniers tapissés de laine de verre ou quand on s’approchait trop près des écrans à tube cathodique, quelque chose comme l’odeur électronique du temps… »

Je suspens là ce long passage, en retenant sa chute pour la livrer plus tard.

Cette odeur, pour le narrateur/personnage qui se complait à écrire de longues phrases proustiennes va fonctionner pour lui comme la madeleine dans la Recherche du Temps perdu. Comme un révélateur d’un monde disparu, qu’on ne peut plus atteindre que dans les méandres d’une mémoire ayant concentré des pans entiers d’un passé dans des sensations diffuses, évanescentes, ensevelies, pouvant cependant resurgir en bloc à la faveur d’une rencontre imprévue avec un objet, une couleur, un goût, une odeur. Et ici, cette odeur c’est (je continue la citation) :

« …celle de l’électricité statique, une odeur qu’on ressentait, sans savoir en réalité s’il s’agissait d’une odeur ou d’une sensation plus profonde, d’une alarme invisible qui signalait un danger possible, comme la crainte de la foudre aux temps primitifs de la savane arborescente. »

Cette odeur, l’avais-je déjà perçue ? J’avais beau m’interroger, je ne voyais pas de quoi il pouvait s’agir concrètement, même si je trouvais l’expression « odeur de la vidéo » belle et en toute hypothèse pertinente. Si cette odeur existait, et je n’en doutais pas, sa sensation avait du être chez moi enfouie si profondément qu’elle restait impalpable, mais aussi indéracinable.

Et puis un jour, en cherchant une cassette que ma fille Alice me demandait car elle comportait des images d’elle, enfant, dansant sur une scène, j’ai sorti le boitier VHS où figurait le titre (Baiser Fanny) d’un petit film que j’avais monté avec ces images, et avant de la lui donner je l’ai ouverte : elle était vide, la cassette avait dû rester dans un magnétoscope, inutilisé depuis des années, abandonné dans une maison au moment d’un déménagement.

Et c’est alors que j’ai approché mon visage de ce vide pour, comme on le fait parfois avec un vieux livre, enfouir mon nez dans l’espace ouvert et béant : et j’ai cru déceler une odeur. C’était bien elle, celle qu’évoque Aurélien Bellanger : l’odeur électronique du temps !

Quelques semaines plus tard, je visitais une exposition dans une galerie de Marseille, qui portait le nom des anciens locaux commerciaux où s’était ouverte : La Poissonnerie. Nulle odeur de poissons ici, les pécheurs de Marseille ne vont plus moissonner la mer depuis longtemps, et le marché aux poissons, La Criée, est devenu un théâtre depuis près d’un demi-siècle.

Il y avait pourtant à La Poissonnerie une odeur qui flottait entre ses murs blancs, et je la reconnus : l’odeur électronique du temps. Mais elle avait plus de flagrances que n’en avait détecté le romancier. Elle ne renvoyait pas seulement à une époque révolue, elle sentait la vie d’aujourd’hui.

Une odeur d’allumettes,

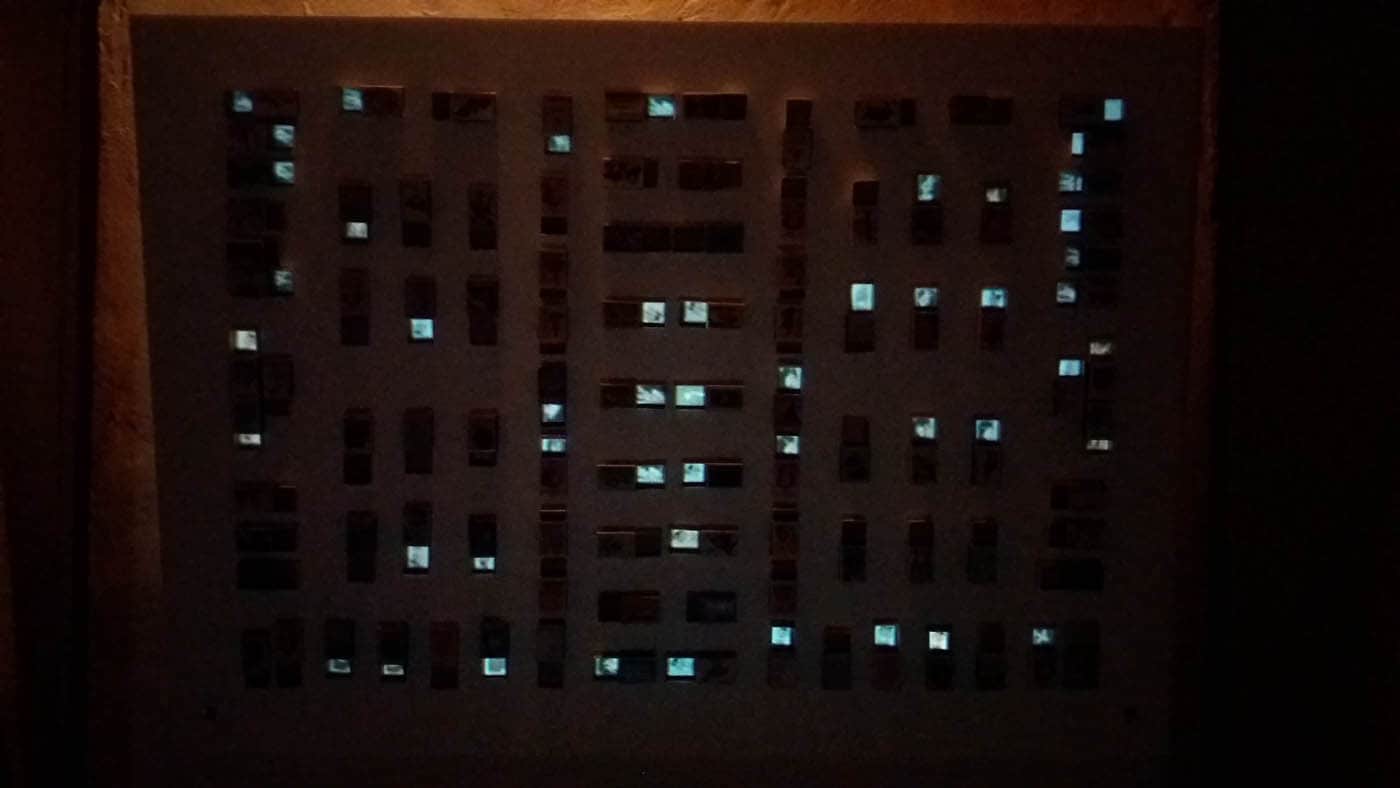

de braises chaudes et de cendres tièdes, avec un accent de lait caillé. Pascale Pilloni proposait ici une installation vidéo composée d’un grand écran central, mural, accompagné sur les côtés de deux écrans plus petits, l’un posé sur une table, l’autre suspendu au plafond. Avec Iskra,

qui signifie étincelle en russe, l’artiste jetait aux spectateurs un défi : celui de ranimer les braises d’un passé devenu cendres. Ce passé c’était celui de la guerre d’Espagne, ramené par les souvenirs d’une très vieille femme, au visage ridé, Carmen, qui avait vécu enfant l’insurrection de Franco contre la République espagnole. Son oncle a été fusillé par les franquistes et c’est elle qui lui a porté les vêtements qu’il a revêtu avant d’aller au poteau. Elle a entendu les fusils qui l’ont assassiné. Elle rappelle tous ces détails en tirant sur sa cigarette, qui rougeoie, et en levant le poing. Pascale entre les phrases de Carmen brode quelques questions sur la meilleure façon de sortir cette histoire de l’oubli. Elle en a trouvé une qui occupe le grand écran : projeter sur un assemblage de petites boites d’allumettes vides, entrouvertes, des images minuscules, floues, poignantes.

Les boites forment comme une armée d’écrins contenant des bijoux dont l’éclat s’est éteint. Ou alors s’ils continuent à briller c’est au travers d’une épaisse couche de poussière, déposée par les ans, les décennies. On dirait les corpuscules d’un amas d’étoiles infiniment éloignées. Mais alors, de deux choses l’une : soit cet amas s’éloigne, soit il se rapproche de nous. En matière d’Histoire les disparitions ne sont pas éternelles, il suffit de peu, d’une étincelle, même infime, pour relancer le feu des sentiments effacés. C’est ce que semblent dire les mains qui dansent dans un bol suspendu, sur lequel il faut se pencher pour saisir ce qu’il contient, une image de plus, une image clé. Ces mains sont comme des flammes en train de naître (et il n’est pas indifférent qu’elles soient les mains de la mère de l’artiste), de renaître. Accouchement métaphorique, doux, lent, irrésistible, loin de la violence de l’Histoire, au plus près des corps qui la vivent. Et l’avivent, sans se résoudre à l’oublier. La proposition de Pascale Pilloni bouleverse. Bouleverse tout : les esprits, les cœurs de ceux et celles qui s’y plonge ; les stratégies glacées des petits malins du Numérique. Ici c’est une ardeur de lave enfouie qui circule d’une image aux autres. Alors on se souvient que les étoiles brillent aussi le jour, même si on ne les voit pas. Il suffit, pour attendre leur retour la nuit, de se souvenir de leur odeur.

Quelques jours plus tard, j’étais dans un festival d’art vidéo. Et là aussi en visitant les installations, je fus assailli par des odeurs indubitablement de notre temps, électronique bien sûr mais pas purement.

Une odeur de fer,

d’air humide, de pétrole brûlé, de sang et de larmes. Voilà ce qu’on hume devant l’installation de Mariana Carranza: Frontex 16.

Comme elle l’a fait déjà dans d’autres œuvres interactives (Constelaciones, 2012, par exemple) l’artiste urugayenne/allemande place le visiteur face à un grand écran où son corps, capté par une kinet, se trouve transformé en silhouette agissante. Cette fois, au festival Vidéoformes de Clermont-Ferrand, le spectateur se voit placé en position de migrant, cherchant un asile politique en Europe, à l’instant où il approche des barbelés surveillés par la Police des Frontières. Une flopée de symboles nationaux dansent au delà des barbelés : Tour Effel, Statue de la Liberté (créée par le français Bartholdi, dont une réduction est plantée sur un pont de Paris), Atomium (de Bruxelles), David de Michel-Ange (Italie), etc. Le (ou les) visiteur(s) joue(nt) à incorporer ces icones dans sa, dans leur silhouette. A deux on peut se donner la main et faire glisser, complices, un migrant en Europe. A trois on forme une chaine de solidarité. A quatre, à cinq, on explose les barbelés, l’image est envahie, les symboles absorbés. Une odeur de fleurs et de fleuves s’insinuent et emportent les rires de joie, un peu incrédules d’avoir si facilement renversés les peurs nationales. Comme à ses débuts, quand Nam June Paik proclamait que la vidéo allait abolir les frontières, instaurer la démocratie partout dans le monde, dissoudre les différences entre les grandes puissances et les petits pays, l’art électronique ici gagne une nouvelle jouvence. L’air putride de l’église ancienne où le spectacle est donné se change en vapeurs printanières : on le vérifie en sortant, les rues embaument la douceur d’une espérance. La vidéo est contagieuse.

Une odeur de mangrove,

d’eaux saumâtres, d’écorces, de jeunes feuilles, ce sont les senteurs que dégage l’opération OBOT (One Beat One Tree)

mise en place par l’architecte Naziha Mestaoui (née à Bruxelles en 1975). Grâce à sa forêt virtuelle, interactive, chacun peut planter un arbre en plaçant ses pieds sur un coussin rond (dissimulant un capteur) : le poids des pieds déclenche l’apparition en haut de l’écran d’une goutte de lumière qui tombe verticalement dans un sol marécageux : de cette graine jaillissent les racines d’un arbre en 3D, qui se met à grandir, à multiplier ses branches, à se couvrir de feuilles. Si l’on est plusieurs à jouer au semeur, comme l’écran est vaste et les postes interactifs triplés, on peut voir surgir trois arbres en même temps, et l’odeur de forêt se voit multipliée. Avec un peu d’imagination, on sent le CO2 diminuer, l’eau devenir plus saine, les engrais vivants répandre leurs effluves. C’est au Musée Bargoin de Clermont-Ferrand que j’ai participé, avec bonheur, à la reforestation de l’Amazonie (où l’artiste est allé puiser son inspiration en partageant la vie de quelques tribus en danger). Le cartel de l’installation annonçait que plus de 73.000 arbres avaient pu ainsi être symboliquement replantés (depuis que cette installation existe, est exposée dans divers musées). Le dessin en direct des plantes est particulièrement beau, la grandeur du dispositif et sa simplicité participative génèrent un sentiment de merveilleux moderne, à la portée technique de tous.

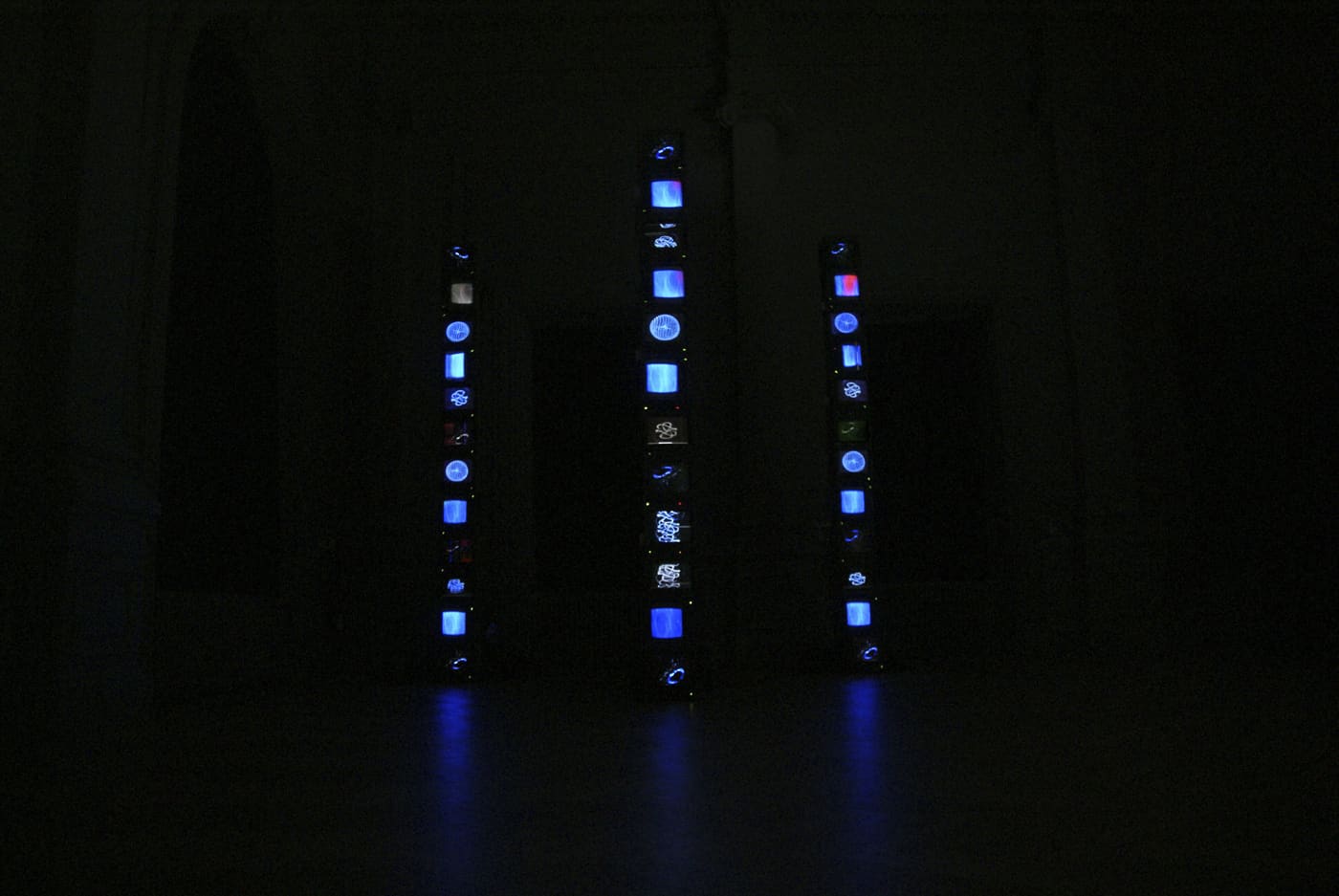

Une odeur de plumes,

de feuilles de tabac et d’encrier renversé : on est face aux trois totems dressés par Joris Guibert, dans la salle Gaillard de Clermont-Ferrand. Totemtronic

est le titre donné par l’artiste à diverses installations qui mettent en jeu un grand nombre d’écrans cathodiques (dont il fait collection). Leur forme dépend du lieu : si la hauteur sous plafond est grande, et que les organisateurs assument la verticalité, ce seront, comme ici, des colonnes empilant une douzaine de moniteurs chacune ; si la Sécurité s’y oppose, les moniteurs se regrouperont en arc de cercle, comme on le vit cet été à Pont Saint-Esprit dans le chœur d’une église en hommage à Nam June Paik. Avec ses vieux postes dont personne ne veut plus, sauf lui, Joris Guibert ranime et amplifie, creuse et orchestre les expériences du pionnier de l’art vidéo qui déformait le signal électronique en le pervertissant de diverses façons afin de produire des images abstraites, géométriques. Des cercles vrillés, des traits cassés, des points fluctuants, des défilements saccadés, des chutes contrôlées, et toutes sortes de phénomènes causés par la proximité des champs magnétiques de cet amas vertigineux. Un crescendo spectaculaire fait converger, diverger, rimer, se croiser, exploser les effets enregistrés sur 4 DVD synchronisés. On assiste à un développement musical, rythmé, de formes qui se répondent et s’enchevêtrent harmonieusement. Nam June Paik, pressé de passer à autre chose, n’avait pas dépassé l’expérimentation de ces formes abstraites trouvées en bidouillant avec des aimants introduits dans les postes de télévision. En musicien qu’il était, il aurait du s’adonner à la composition pour grand orchestre de moniteurs. Mais très vite, il s’est intéressé à la manipulation d’images concrètes et il a inventé des partitions pour des installations de plus en plus foisonnantes (dont le sommet est The more The better et ses 1003 écrans). Joris Guibert, lui, s’enfonce toujours plus loin dans cette mine, dans cette masse électronique, à la recherche de pépites inédites. Preuve que la vidéo analogique, à l’ère du Numérique triomphant, a encore beaucoup de trésors à produire. Au bout d’un moment, émane de ces troncs fourmillant de fleurs électriques, un parfum de cour de récréation, d’école primaire, du temps où, écoliers, nous écrivions à l’encre (et non avec un clavier), en traçant nos phrases avec des plumes Sergent-Major, en acier, tandis que nos maîtres fumaient en classe et nous rendaient nos copies corrigées avec des notes ornées de quelques brins de tabac.

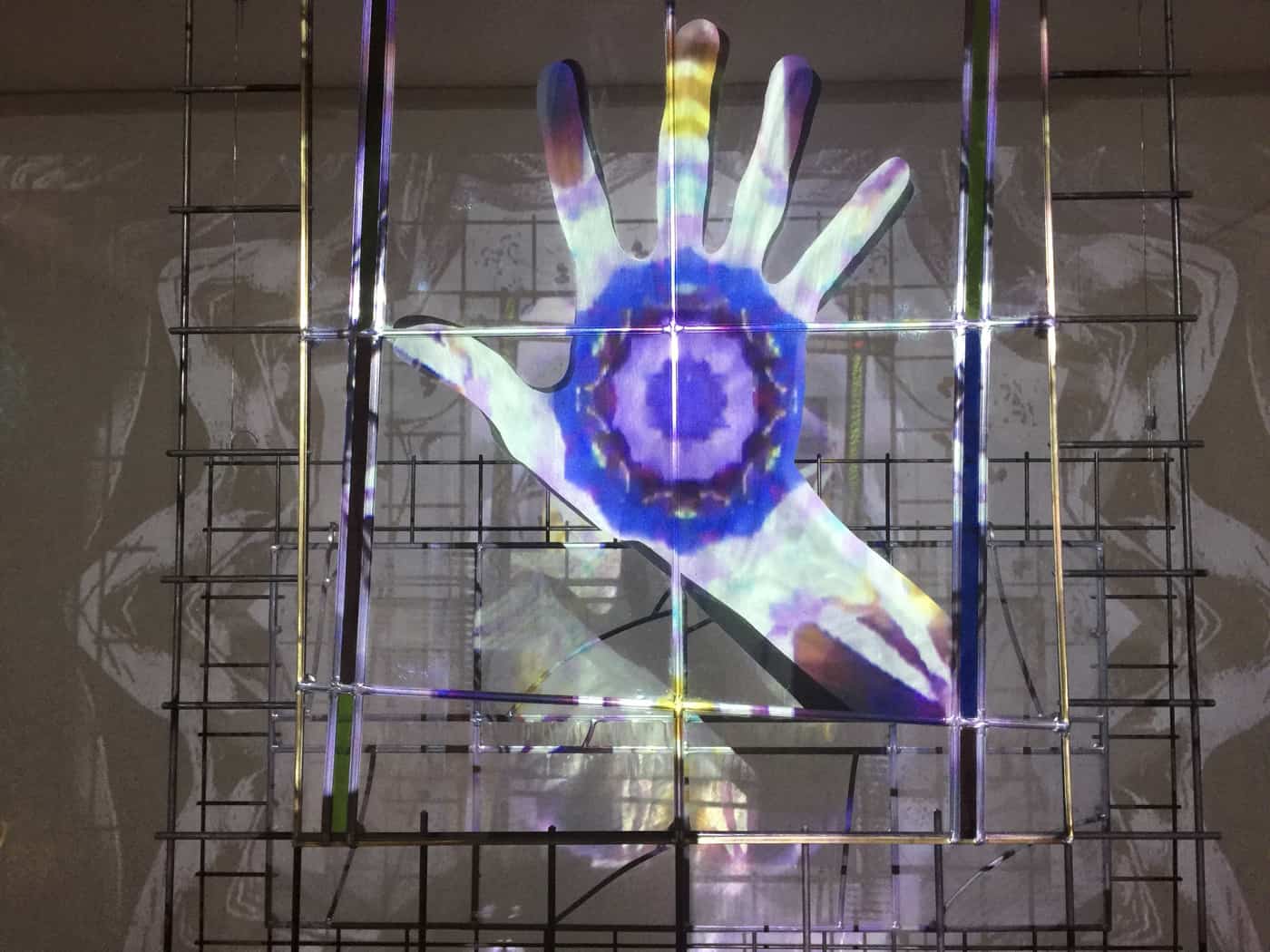

Une odeur de whisky,

de verre coupé, de plomb et de papiers froissés. Rien de moins odorant, a priori, qu’un vitrail. Mais avec John Sanborn, il faut s’attendre à tout. Quand Gabriel Soucheyre, directeur du festival vidéo de Clermont-Ferrand, lui propose de travailler avec un maître verrier et un seul téléprojecteur, pour changer un peu de ses grandes compositions environnantes (comme les 9 grands écrans de V+M, occupant la totalité des murs d’une église en 2015), le californien saute sur l’occasion de montrer qu’on peut déployer une image électronique autrement qu’en largueur : en profondeur. Ellipsis, avec une seule image projetée sur un ensemble de verre coloré, disposé en cadres ouverts à diverses distances du faisceau lumineux, produit un feuilleté iconique. Reflets, réfractions, virages de teintes échelonnées répercutent dans l’espace les motifs de l’image. Défilent, en se creusant de loin en loin comme dans un cube, tantôt des visages connus (Trump, Jane Berkin, Elvis Presley, Gainsbourg), tantôt des signes basiques (en particulier des mains, répétant la main gravée dans un pavé de verre placé au sol, sous le vitrail principal, vertical), tantôt des graphismes kaléidoscopiques (lignes, taches, courbes) multipliés à perte de vue. John Sanborn démontre ici, une fois de plus, sa maîtrise du show mythologique contemporain. Au lieu des avatars des dieux et déesses de ses œuvres précédentes, il convoque les stars de notre époque, érigées en figure de vitrail, fenêtre sacrée non d’un bâtiment religieux mais d’un banal local (ici, un salon de coiffure déserté). Et tout à coup, on se retrouve au fond d’un pub, quand le soleil pâle d’une fin d’après-midi tombe à travers les vitres teintées sur les chopes de Stout. Tandis que, d’une table voisine, un parfum de pur malt s’élève des godets.

Autrefois, à ses débuts, l’art vidéo parlait de la vidéo et uniquement de la vidéo : on y respirait une odeur purement électronique. Aujourd’hui les artistes vidéo parlent du monde. C’est pourquoi en plus de son odeur la vidéo dégage toutes sortes de parfums. Du coup, un conseil : la vidéo c’est comme l’eau de vie (et bien sûr le vin) : avant de boire (voir) il faut flairer, humer, aspirer par le nez les senteurs mélangées, fondues, imbriquées. Et là on perçoit vite si elle est bouchonnée ou à maturité. Ouvrez vos narines en même temps que vos yeux, vous n’avez pas fini de vous enivrer : épices, clous, vieux cuirs, fruits rouges, feuilles mortes, champignons et fleurs de buissons : toute la lyre !