Topic of the essay is the so called "Identity Politics", which is currently discussed with regard to theatre and the visual arts at numerous places: Who is allowed to represent whom on stage and in the arts in general? And how to deal with the alterity of the other on stage? Activists accuse white artists to appropriate black suffering and to instrumentalise it in order to sell their works. (Hannah Black vs. Dana Schutz) Theatre directors are critizised for their unreflected use of blackface on stage. (Bühnenwatch vs. Didi Hallervorden, Sebastian Baumgarten) Performance groups which bring people of colour or disabled performers on stage are accused of exploitation or paternalism. (Monster Truck, Jerome Bel) Amongst the topics of the discussion there was one of the most important ones how the traditional white European theatre deals structurally with minorities being underrepresented on stage because of their skin colour, their disability or their sexual orientation. Against the backdrop of these debates I would like to argue in my lecture that theatre’s contribution to the debate on identity and diversity lies in its questioning of the very logic of identity as such. Departing from Jan Lauwers‘ production Blind poet and perhaps some other examples I will try to show that this production shows to what extent any positing of identity is based on the construction of a phantasm. Identity is the result of the drawing of a border which establishes a binary opposition between the foreign other outside of us and our self opposed to it. Theatre questions these borders by confronting us with the foreign other within ourselves, with an originary de-position of the origins our identitys are based on.

Der Abend beginnt als Spektakel, als barock anmutendes Theater, das Zirkus, Jahrmarkt, Variété, Maschinentheater und Popkonzert beerbt – und mit alledem natürlich auch die Performance Art, und dies, obwohl es sich zunächst einmal um eine Inszenierung handelt, die auf einem Text basiert. Blind Poet, 2015 im Rahmen des Brüsseler kunstenfestivaldesarts uraufgeführt und seither auf Tour durch Europa, wurde von dem flämischen Regisseur Jan Lauwers, dem Kopf der Needcompany, der zugleich der Verfasser vieler ihrer Szenarien, Reden und Szenographien ist, den Performern buchstäblich auf den Leib geschrieben: Ausgehend von ihren Biographien und Stammbäumen entwarf er ihnen jeweils eine neue, fiktionale Geschichte, die im Rückgang auf die vergangenen 1000 Jahre die verschiedenen in seinem Ensemble vereinten Nationalitäten, Kulturen und Sprachen mischt und vernetzt.

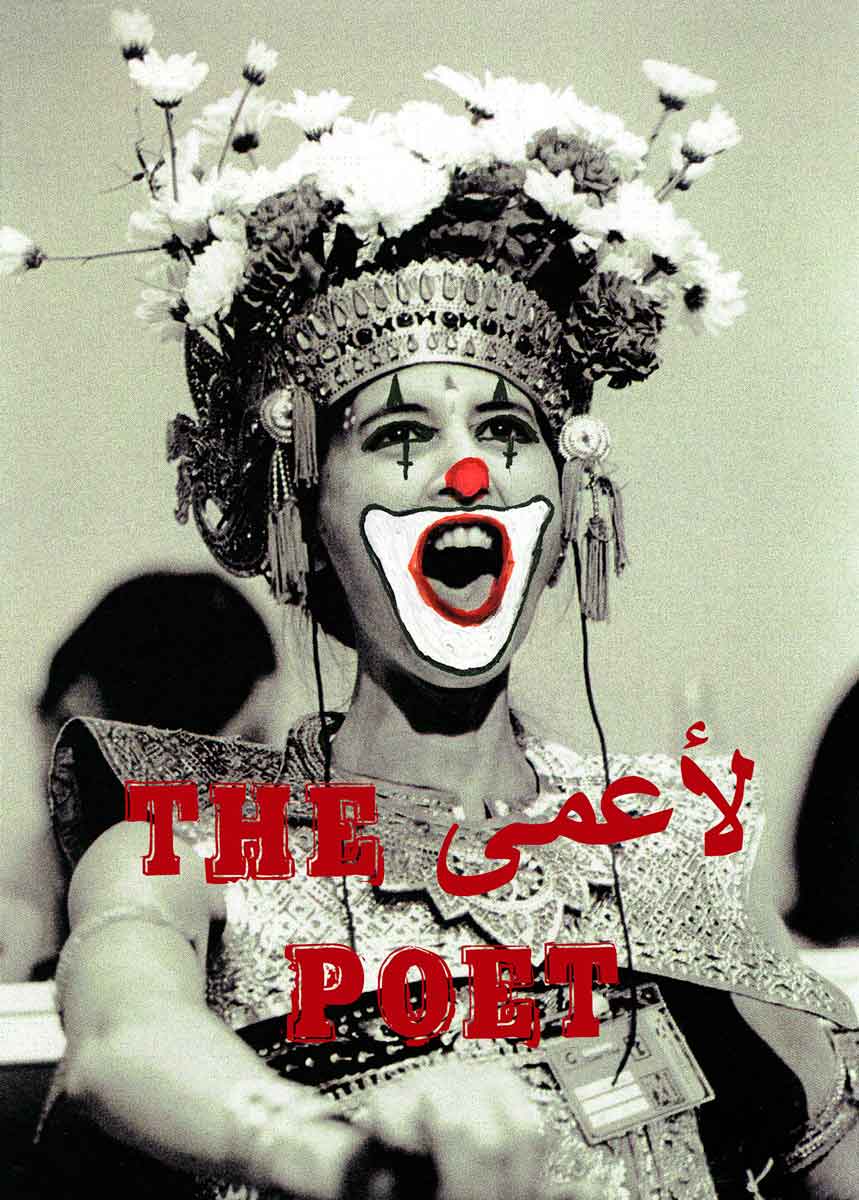

Und da sind die Beschriebenen nun: Sieben Darsteller, in seiden glänzende, ein wenig an japanische Kimonos erinnernde Mäntel gehüllt, die es sichtlich genießen, unterm Beifall der Zuschauer ihre Plätze im Orchestergraben einzunehmen. Hello, I am Grace stellt sich eine Frau vor, die sich in die Mitte der Bühne platziert hat und von hinten mit mehreren Reihen großer bunter Scheinwerfer in gleißendes Licht getaucht wird, das ihr gelb-rosa Kleid und vor allem ihren mit langen Gräsern und Blüten geschmückten Hut zur Geltung bringt. Ihr Mund ist in der Art eines Clowns rot-weiß geschminkt. Und an Clowns erinnern auch die langen Schlappen, die sie trägt. Sie sei, erzählt sie, von ihrer chinesischen Großmutter im größten muslimischen Land der Erde, in Indonesien, geboren und sie verdanke einem in ihrem Stammbaum zu findenden deutschen Bürgermeister aus Bremen, der vor 800 Jahren dort mit unzähligen Frauen geschlafen habe, dass es heute auch schwarze Barkeys gebe. Nicht nur behauptet sie, überall auf der Welt Verwandte zu haben, sie will auch bei allen und ergo praktisch überall schon gewesen sein.

Die eigenartige, aus einer langen Geschichte gebildete Erzählung, die bis in die Anfänge der Zeitrechnung zurückreicht, ist tonangebend für den gesamten Abend: Nacheinander werden sich die sieben Performer, die in diesem Stück auf der Bühne stehen, mit vergleichbarem Seemansgarn vorstellen. Da will einer von Kreuzzüglern abstammen, die auf ihren Reisen die Kinder der Juden und Muslime aßen, einer von den Wikingern, die ihrerseits von den Trojanern abstammen und eine von jenem nach China ausgewanderten Vorfahren, der dort von Barkeys Oma zur Strecke gebracht wurde: Alles hängt mit allem zusammen. Am Ende aber rollt der Tunesier Mohamed Toukabri, der keinen Stammbaum hat, die ganze Geschichte noch einmal auf, die jetzt als Geschichte erscheint, die von Europa aus vergessen ließ, dass der europäischen Geschichte und Entwicklung eine andere Kultur vorausging, die sich geradezu emblematisch in der Tatsache niedergeschlagen hat, dass in Cordoba eine Kirche dort errichtet wurde, wo zuvor eine Moschee stand. Unter der europäischen Geschichte wird eine vorgängige, von der Freiheit der Frauen und befreiender Distanz zur Religion geprägte arabische Geschichte erkennbar.

Das Spiel mit dem Feuer der Identität

Was Lauwers Abend spielerisch verhandelt und in dieser Verhandlung dem Publikum nachgerade unterjubelt, ist ein Thema, über das seit einigen Jahren in allen Foren der analogen und digitalen Öffentlichkeit in Europa und den USA so erbittert gestritten wird wie über wenig andere: dasjenige der Identität. Was macht uns zu dem, was wir sind oder zu sein glauben? Wer darf wen auf der Bühne und in den Künsten im allgemeinen repräsentieren? Wer darf sich welcher Darstellungsformen und Themen bedienen? Und wie ist dabei mit der Alterität des Anderen, Fremden auf der Bühne umzugehen? Wo verlaufen die Grenzen zwischen der zulässigen, ja erwünschten Solidarität mit den Schwachen, Subalternen und der Instrumentalisierung ihres Elends im Interesse besserer Chancen am Markt. – Nirgendwo wurde dieser Streit in den vergangenen Jahren international so spektakulär geführt wie in der Bildenden Kunst: Keine andere Auseinandersetzung um Identitätspolitik erlangte zumindest vergleichbare öffentliche Aufmerksamkeit wie ein von ungefähr 50 Unterzeichnern signierter Aufruf der in Berlin lebenden britischen Künstlerin Hannah Black an die Kuratoren der Whitney Biennale in New York, ein Gemälde der Malerin Dana Schutz zu entfernen und zerstören. Die 1976 geborene weiße US-amerikanische Künstlerin hatte sich in Reaktion auf die Polizeigewalt gegen Schwarze im vergangenen Jahr über Monate hinweg mit der Fotografie des durch Folter und Lynchmord entstellten vierzehnjährigen Emmett Till beschäftigt. Dessen Mutter hatte das Bild im Jahr 1955 veröffentlicht, um die dokumentierten Spuren der rassistisch motivierten Gewalt in eine Anklage zu verwandeln. In der ihr eigenen Art der Malerei übermalte Schutz schließlich die Fotographie in einer an Francis Bacon erinnernden Weise mit bunten Farben. Sie inszenierte so die unausweichliche Brutalität des eigenen Blicks noch der empathischen, solidarischen Malerin und die unauflösbare Ambivalenz der Kunst, deren gewaltsame, ja hässliche Schönheit. Diese komplexe Bearbeitung blieb der Briefschreiberin in Berlin, die Schutz vorwarf, schwarzes Leid als Rohmaterial zu verwenden und in Profit und Spaß zu verwandeln, vermutlich ebenso verborgen wie aktivistischen Künstlern vor Ort, die sich mit T-Shirts vor das Bild stellten, auf deren Rücken Black Death Spectacle stand. Aneignung fremden – schwarzen – Leides? Oder vielmehr, wie Schutz sagte, ein Akt der Empathie und der Solidarität einer Mutter mit einer anderen? Dies bleibt vermutlich unentscheidbar.

Im Theater – zumindest im deutschsprachigen – wird die Debatte über Identitätspolitik, Aneignung und die Frage der Repräsentation des Anderen seit längerem mit harten Bandagen geführt: Dabei waren es zunächst Künstler, die in der Tradition Bertolt Brechts standen, welche die generelle Möglichkeit, für den diskriminierten, verachteten und unterdrückten Anderen zu sprechen, in Frage stellten: In seiner Dreigroschenoper legte Brecht etwa die schärfste Anklage der Gesellschaft, ihre radikale Infragestellung, einer Piratin in den Mund, der Seeräuber-Jenny, die in einem Song von nicht weniger als der Vernichtung jener kompletten Stadt träumt, die sie, die in einem billigen Hotel die Gläser spülende mittellose Frau, ausbeutet. Sie ist dabei in keiner Weise in der Lage, selbst das Wort zu ergreifen: Vielmehr wird sie vertreten von einer anderen Frau, Polly, die Jenny dabei als Proletariat im Sinne von Marx repräsentiert, als eine unauflösbar ambivalente Negativität, die auf keine Weise positivierbar ist. Jenny, die Subalterne im Sinne Spivaks, wird von Polly zur Sprache gebracht und vertreten, doch diese Vertretung macht aus ihr von allem Anfang an mehr und anderes als das Opfer, das nun endlich sprechen kann. Sie wird zur Rache-Phantasie, zur Terroristin und zur Identifikationsfigur für eine, die nicht im gleichen Maße unterdrückt ist, gleichwohl darauf hofft, dass mit dem Untergang der auch sie unterdrückenden Gesellschaft ihre Stunde schlägt. Schlagartig lässt Brecht so den unweigerlichen Konflikt deutlich werden, der in dem Moment entsteht, in dem eine bloß negative Kategorie – das Proletariat im Sinne des frühen Marx bzw. der Subalterne im Sinne von Spivak – positiviert wird: Es ist ein Moment der irreversiblen Veränderung. Der Streit darum, wer den Platz des sprachlosen Anderen in der Gemeinschaft der Sprechenden einnehmen darf, wer ihn zurecht für sich behaupten kann, ist unvermeidlich. In der Tradition dieses Brechts standen später die Figuren in den Stücken Heiner Müllers, etwa die Revolutionäre in seinem Stück Der Auftrag. Erinnerung an eine Revolution, aber auch die Figur der Grace in Lars von Triers Film Dogville oder die Repräsentanten Afrikas, die Christoph Schlingensief in seinem Stück Via Intolleranza II auf die Bühne brachte, einem Stück, das das eigene Scheitern an der Repräsentation Afrikas im reichen deutschsprachigen Theater vor Augen führte. Diese Tradition greifen aber heute auch die aus dem Libanon stammenden Künstler Rabih Mroué und Lina Majdalanie auf, wenn sie in ihren Arbeiten ein ums andere Mal vorführen, dass es keine adäquate Repräsentation des Anderen gibt, etwa der Opfer der Kriegsgewalt im Libanon. Wir sehen hier immer mehr und anderes als jene stumme Negation jeder gegenwärtigen Gesellschaft. Und keine Repräsentation der Anderen ist möglich, die nicht immer schon zugleich deren Aneignung wäre. Eben deshalb insistierte Brecht wie die in seiner Tradition stehenden Künstler darauf, dass die Differenz zwischen dem Zeigenden – dem Schauspieler oder Performer auf der Bühne – und dem Gezeigten – dem Anderen, Subalternen – niemals verschwinden dürfe, dass vielmehr die Distanz zum Gezeigten im Zeigen ausgestellt werden müsse.

Im Verlauf der vergangenen sechs Jahre hat der Streit um die angemessene Repräsentation der subalternen Anderen im deutschsprachigen Theater eine neue Form angenommen: Immer häufiger fordern nun Aktivisten von den Theatern ein, die eigene Blindheit im Umgang speziell mit dem post-kolonialen Anderen zu erkennen. Mehrfach stand dabei im Mittelpunkt der Proteste das Arbeiten mit Blackface. Traf die Verurteilung der Verwendung schwarzer Schminke für die Figur des Midge in Herb Gardners Ich bin nicht Rappaport zunächst den populären und eher konservativen Fernsehkomiker Dieter Hallervorden, so verlegten sich die Aktivisten fortan zunehmend darauf, die Gedankenlosigkeit von als links geltenden Theaterleuten anzuprangern. So griff 2013 eine sich Bühnenwatch nennende Gruppe Sebastian Baumgartens Inszenierung von Brechts Johanna der Schlachthöfe dafür an, dass hier mit blackface und rassistischen Stereotypen und Stilmitteln Kolonialfantasien (…) wieder zum Leben erweckt würden. Besonders öffentlichwirksam wurde dieser Protest nicht zuletzt dadurch, dass Baumgartens Inszenierung zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden war – was im deutschen Theaterbetrieb die höchstmögliche Ehrung für eine Inszenierung ist. Seither häufen sich vergleichbare Fälle im deutschen Sprachraum: Proteste und öffentlich ausgetragener Streit begleiteten die Bearbeitung von Genets Les Nègres durch den damaligen Intendanten der Münchner Kammerspiele, den Niederländer Johan Simons im Jahr 2014. Der Regisseur wollte die Arbeit als seine Auseinandersetzung mit der niederländischen Kolonialgeschichte verstanden wissen. Auch Roger Vontobels Inszenierung des hochkomplex konstruierten Stückes Kampf des Negers und der Hunde von Bernard-Marie Koltès in Bochum im Jahr 2017 geriet in die Kritik, und selbst die subtile, Stereotypen ausstellende Arbeit Sorry der Gruppe Monster Truck musste sich vorhalten lassen, hier werde das Recht der diskriminierten People of Colour, sich selbst darzustellen, verletzt.

Die spektakulären Fälle sind nicht zuletzt Ausdruck einer gewachsenen Sensibilität für unaufgearbeitete Kapitel des Kolonialismus, der Sklavenhalterei und ihres Fortwirkens in der Gegenwart, wie auch für die alltägliche Diskriminierung der People of Colour im deutschsprachigen und europäischen Sprachraum, die sich parallel zur historischen Aufarbeitung der von Deutschen in den afrikanischen Kolonien begangenen Massaker und der deutschen Kolonialpolitik auch in zahlreichen neueren Inszenierungen niedergeschlagen hat: So stellte Frank Castorfs Faust-Inszenierung, mit der seine Intendanz an der Volksbühne in Berlin endete, in den Mittelpunkt des Abends Faust als Archetyp des deutschen Kolonisators. In einem Black Bismarck betitelten Stück der andcompany wurde der Afrika-Konferenz unter Bismarcks Ägide in Berlin gedacht, bei der Afrika gleichsam als weißes Blatt Papier betrachtet und verteilt wurde.

An den Münchner Kammerspielen führte Anta Helena Recke, eine in Deutschland geborene Regie-Assistentin, die sich selbst zu den People of Colour zugehörig fühlt, dem Ensemble, der Stadt und dem ganzen deutschen Stadttheatersystem vor, wie homogen die in ihren Arbeiten sich so radikal gebenden Kulturinstitutionen immer noch sind: In einer Schwarz-Kopie genannten Appropriation inszenierte sie die erfolgreichste Arbeit des Theaters, eine Adaption von Joseph Bierbichlers Roman Mittelreich als Musiktheater, ein zweites Mal, wobei sie alle Rollen mit dunkelhäutigen Darstellern besetzte. In den Diskussionen, die diese Arbeit auslöste, wurde deutlich, dass in der Vergangenheit dunkelhäutigen Bewerbern bei Schauspielschulen das Studium häufiger mit dem Hinweis verweigert wurde, sie seien nicht geeignet, die durchweg weißen Rollen der deutschen Klassiker zu spielen, und deshalb ohne Aussicht auf einen Job in deutschen Theaterensembles. Schlagartig verdeutlichte die Inszenierung, wie homogen das bürgerliche Theater in Deutschland heute immer noch ist – zumal im Vergleich mit Städten wie München oder Frankfurt, deren Bevölkerung heute zu 45 bis 55 Prozent aus Bürgern besteht, die einen Migrationshintergrund haben.

Maßgeblich befördert werden Aktionen und Inszenierungen wie diejenigen von Castorf, Recke oder der andcompany durch die sich als Critical Whiteness bezeichnende Bewegung. In Theorie und Politik hat sie sich darauf verlegt, Weiße darauf aufmerksam zu machen, dass sie, wie es die Autorin Millay Hyatt ausdrückt, nicht einfach ‚Menschen‘ sind, sondern weiße Menschen. Theoretikern der Postcolonial Studies wie Grada Kilomba geht es dabei darum, die Figur des Weißen seiner zentralen, normstiftenden Position zu entheben, sie also nicht länger als Maßstab zu nehmen, der das Nicht-Weiße als Abweichung und minderwertige Abstufung erscheinen lässt. Geprägt von der US-amerikanischen Geschichte, vom Kampf der afrikanischstämmigen Sklaven und ihrer Nachkommen um Freiheit und Gleichberechtigung und gegen Rassismus, entwickelte sich die antirassistische Bewegung in den 1990er-Jahren in den USA als Auseinandersetzungen der Weißen mit ihren Privilegien. Seit ungefähr zehn Jahren verbreitet sich der gleichermaßen theoretische wie aktivistische Ansatz auch in Deutschland. Das Ziel sind dabei nicht nur im Theater, sondern auch außerhalb weniger, wie man annehmen könnte, die unverbesserlichen alten Nazis oder neuen Rechten als vielmehr diejenigen, denen die Mehrheitsgesellschaft Glauben schenkt, gedankenlose Intellektuelle, Künstler und Journalisten, die unreflektiert Klischees übernehmen und verbreiten. Es geht der Bewegung, so Hyatt, darum, weiß, schwarz oder asiatisch als gesellschaftlich geschaffene Kategorien erkennbar zu machen und so kritisch zu markieren, dass einzelne phänotypische Merkmale hier zu Markierungen einer Gruppe gemacht und mit weiteren Eigenschaften verknüpft würden.

Wider die Identitätspolitik

Während Theoretiker und zumindest ein Teil der Aktivisten, speziell die sehr differenziert argumentierende Gruppe Bühnenwatch, sich dergestalt deutlich gegen jede Identitätskonstruktion aufgrund ethnischer oder rassischer Charakteristiken wenden und sie zu unterlaufen versuchen, kämpfen andere Aktivisten, etwa diejenigen, die sich vor das Bild von Dana Schutz stellten, in einer Art von – zuweilen bloß strategischem (Spivak) – Essentialismus im Namen eben der Identität, die ihnen von der Norm gebenden Mehrheit zugeschrieben wurde, gegen ihre Diskriminierung.

Es sind Aktionisten wie diese letzteren, welche der britische Stand-up-Comedien, Bühnenautor und sich als Linker bezeichnende Andrew Doyle in seiner Kolumne für das Online-Magazin spiked als coterie of preening killjoys denunzierte, also als Klüngel stolzer Miesmacher oder, wie es die seinen Artikel übernehmende Neue Zürcher Zeitung übersetzte: als Verein eitler Moralisten. Getrieben von einer bourgeoisen Obsession hätten die Autoren von dergleichen Petitionen, Artikeln und Social-Media-Posts eine Vorschlaghammer-Taktik entwickelt, um mit dümmlicher Identitätspolitik hausieren zu gehen, statt ernsthafte politische Debatten in Gang zu setzen. Längst handle es sich hier um eine autoritäre Bewegung, die von wohlmeinenden Aktivisten angeführt werde, die blind sind für ihre eigene Bigotterie. Mit dieser Polemik gegen die Identitätspolitik der People of Colour (POC) aber auch etwa der Verfechter der Rechte der ähnlich agierenden LGBTTIQ-Community (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Transgender, Intersex and Queer) steht Doyle nicht allein. So schrieb vor einiger Zeit in der eher dem linken Spektrum zugehörigen Zeitung Freitag ein Journalist mit Blick auf die Critical Whiteness-Aktivisten von einer Gedankenpolizei mit Blockwartmentalität und einer Praxis der Inquisition. Der slowenische Kulturphilosoph Slavoj Zizek hielt mit Blick auf eine vom kanadischen Premier Justin Trudeau angeführte Pride Parade der LGBTTIQ-Bewegung vor, sie funktioniere nach dem Prinzip der durch ein Feindbild vereinten Gemeinschaftsbildung. Dieses Feindbild sei hier der Heterosexismus, die Bevorzugung der Heterosexualität als einer universellen Ordnung, die andere Orientierungen auf eine sekundäre Abweichung reduziert. Es werde ausgeprägt von selbst privilegierten, überwiegend gut ausgebildete(n) weisse(n) privilegierte(n) Frauen und Männer(n) (…), die über hohen sozialen Status verfügten und eine Ideologie der Einheit in Vielfalt verträten, die den realen Ausschluss anderer Lebensentwürfe heute ähnlich unter einer nicht zu störenden Herrschaftsharmonie verdeckten, wie dies einst in Titos Jugoslawien der Fall war. Ausgegrenzt würden dabei etwa Aktionisten von Black Live Matter Vancouver, die nicht zusammen mit einem Wagen der Polizei im Umzug laufen wollten, queer-muslimische Gruppen, die rassistische Reaktionen befürchteten, und daneben solche Transgender, deren Leben voll Furcht und sozialer Ungewissheit ist. Ähnlich wurde in Deutschland Didier Eribons erfolgreicher Essay Rückkehr nach Reims rezipiert: Weil die Linke sich in den vergangenen Jahren zunehmend statt mit der Klassenfrage nur noch mit Identitätspolitik beschäftigt habe, so eine der Deutungen des Buches, habe sie das Arbeitermilieu in Frankreich an den Front National, in Deutschland an die AFD verloren.

In den Polemiken gegen die Identitätspolitik klingt unüberhörbar das Echo einer Debatte aus dem Jahr 1998 nach: Spätestens seit dem Wahlsieg Donald Trumps wird in den sozialen Medien immer wieder Richard Rortys Buch-Essay Achieving our country zitiert, in dem der amerikanische Philosoph beschreibt, wie der Aufstieg der Neuen Linken mit der Verschiebung der Thematik der Linken von der sozialen Frage zur Identitätspolitik einhergegangen sei: Statt des Egoismus der Vermögenden sei der Sadismus gegenüber Minderheiten angeprangert worden. Darüber seien die Opfer der Globalisierung, denen nur eine sozialdemokratische Politik der Umverteilung in nationalen Grenzen geholfen hätte, der Linken verlorengegangen. Ähnlich resümierte Didier Eribon in seinem Essay Rückkehr nach Reims, dass die Linke ihren traditionellen Referenznahmen und damit die Vertretung der unteren Schichten aufgegeben habe. Die Folge dieser Verschiebung, so konstatierten beide je für ihr Land, sei der Aufstieg der Rechtspopulisten gewesen. Dabei entwarf Rorty eben jene Möglichkeit der Herausbildung eines autoritären Führers, der mit seinen Versprechungen der Abschottung die verlassenen Globalisierungsopfer für sich gewinnen könnte, die mit Trumps Wahlgewinn sich dann verwirklicht hat.

Gegen Rorty hielt allerdings bereits 1998 Jacques Derrida in einem Plädoyer für die von diesem kritisierte internationale Linke, dass man keinen Gegensatz behaupten sollte zwischen dem Eintreten für die Unterprivilegierten und Diskriminierten und dem für Verteilungsgerechtigkeit. Entsprechend verwahrte sich Didier Eribon gegen die Reduktion seines Essays auf die These des Verrats der Linken an den Arbeitern mit dem Hinweis darauf, dass die Rechte von Frauen, von Schwarzen, von sexuellen Minderheiten oder Migranten und ökologische Fragen nicht lediglich als egoistische Anliegen der Mittelschicht angesehen werden könnten, denen man als den einzig wichtigen Kampf dann den sozialen und wirtschaftlichen entgegenstellen müsste. In Fortsetzung dieser Verteidigung der Kämpfe gegen die Diskriminierung von Minderheiten steht nicht zuletzt der Ansatz der Intersektionalität, der betont, dass gerade die sozial Schwachen häufig besonders unter Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung litten.

Während den Aktivisten der Identitätspolitik von Seiten einer eher traditionalistischen Linken Kritik begegnet, suggeriert die extreme Rechte, dass sie an ihrer Seite stünden. Auf der Homepage der sogenannten Identitären Bewegung, einer Ansammlung rechtspopulistischer und rechtsradikaler Publizisten, liest man:

Wir wollen endlich eine offene Debatte über die Identitätsfrage im 21. Jahrhundert. Das etablierte Meinungsspektrum verengt diese Frage lediglich auf die Utopie einer einheitlichen One-World-Ideologie. Wir hingegen fordern eine Welt der Vielfalt, Völker und Kulturen. Die Bewahrung unserer ethnokulturellen Identität muss als Grundkonsens und als Grundrecht in der Gesellschaft verankert werden..

Die Einforderung von Differenz oder Vielfalt, des Rechts auf eine eigene ethnokulturelle (…) Identität und die Kritik der Globalisierung klingen hier, wenngleich nur auf den ersten Blick, nicht grundlegend anders als dort, wo sie von linken, alternativen oder postkolonialen Gruppierungen vorgebracht werden.

Tatsächlich sind die Unterschiede allerdings immens: Während sich Minderheiten auf der Basis eines kulturalistischen Identitätsbegriff gegen die Zuschreibungen wehren, durch die eine Mehrheitskultur sie zum defizienten, unterentwickelten, abweichenden Anderen der Norm macht, berufen sich Rechte wie etwa die Identitäre Bewegung auf einen essentialistischen Identitätsbegriff, der Identität an ethnische Herkunft, Blut, Boden oder Rasse bindet. So verändert, lässt sich die links klingende Rhetorik in proto-rassistische, nationalistische oder homophobe Argumentationslinien einbauen. Eine ähnliche Strategie lag auch Donald Trumps Wahlkampf zugrunde, der seinen rechtspopulistischen Anhängern beständig suggerierte, es gelte nun endlich die von Minderheiten eingeforderte Gleichberechtigung auch für die unterdrückte Mehrheit, die weißen Männer, zumal jene in den strukturschwachen Gebieten, einzufordern. Das Muster gleicht jenem, das der in New York lehrende Anthropologe Arjun Appadurai unter dem Begriff der aggressiven Identitäten gefasst hat: Sie finden sich, wie er ausführt, häufig dort, wo, wie im nationalsozialistischen Deutschland oder im Serbien der Jugoslawienkriege, einer Mehrheit suggeriert wird, dass sie selbst zu einer Minderheit werden könnte, sofern eine andere Minderheit nicht verschwindet.

Theatrale Auflösung der Identität

Dagegen vermittelt das Theater eben dort, wo es sich nicht instrumentell in den Dienst einer Sache – und sei’s der besten – nehmen läßt, zunächst einmal eine Einsicht in die unauflösbare Hybridität jeder kulturellen Identität. Es höhlt das Fundament aus, auf das sich konservative Politiker im Einklang mit neuen Rechtspopulisten und rechtsextremen Gruppierungen glauben, berufen zu können. Mit einem von Günther Heeg geprägten Begriff könnte man in diesem Zusammenhang auch von transkulturellen Theaterpraktiken sprechen: Sie haben überall dort statt, wo die jeweils eigenen Traditionen und kulturellen Phantasmen aufgearbeitet und zur Kenntlichkeit entstellt werden, eine Kultur sich der ihr inhärenten Fremdheit bewusst wird und das Wunsch- und Trugbild auflöst, das sie gebildet hat, um sich gegenüber einem vermeintlich äußeren Fremden abzugrenzen.

An einer solchen Auflösung, und genauer: an der des Phantasmas einer wie auch immer gearteten, stabilen kulturellen Identität, arbeitet aber auch auf beispielhafte Weise die eingangs erwähnte Arbeit von Jan Lauwers. Blind Poet ist ein Abend, der Geschichte, Stammbäume und durch Urkunden verbürgte Wahrheiten, auf denen die Unterscheidungen von Rassen, Nationen und Stämmen basieren, als Stereotypen, Konstruktionen und Fiktionen vorführt. Als solche, so zeigt die Performance, sind sie nicht durch den Verweis auf eine substantielle Wahrheit, einen Grund oder ein Wesen auflösbar, sondern nur auf dem Weg einer Affirmation, die in dem vermeintlich besonderen Fall einer allgemeinen Rasse, Nation, Religion oder sexuellen Orientierung das je singulär abweichende herausarbeitet, die auf singuläre Weise transkulturelle Mischung in jedem Einzelnen betont, die jede Identitätsbildung vergessen muss.

Theater erscheint so als eine Öffnung und Befreiung vom Zwang der einen und einzigen Erzählung von Geschichte, ethnischer Herkunft und Nation. Auf allen Ebenen weicht sie im Verlauf des Abends der Verdoppelung und Vervielfachung, angefangen dabei, dass der blinde Dichter im Titel des Abends, der den westlichen Betrachter vielleicht zunächst an Homer denken lässt, hier vor allem den syrischen Dichter Abu al’ala al-Ma’arri meint. Die Begegnung mit ihm und zugleich mit dem andalusischen Dichter Wallada bint al Mustakfi stand am Anfang dieser Arbeit. An Ma’arris, der im 10. und 11. Jahrhundert gelebt hat, so Lauwers, habe ihn die Tatsache interessiert, dass ihn zuvorderst der Sound, nicht der Inhalt einer Erzählung interessiert habe. Eben dies aber könnte man auch für Lauwers Art des Schreibens behaupten: Sie ist auf der Ebene der Inhalte von einer geradezu hanebüchenen Nachlässigkeit geprägt. Es ist dies kein Schreiben, das große Literatur hervorbringt. Man wird vermutlich kaum mit Konzentration bei seinen Texten verweilen können, denn sie sind, auf eine Weise, die für ihre weitere Analyse zu denken geben müßte, seicht, flüchtig, hingeworfen. Ihr Inhalt ist so verworren und verzweigt, dass man ihn ebenso schnell vergisst, wie man ihn gehört hat. Was allerdings die starke Wirkung der Bühnenarbeiten der Needcompany nicht mindert, eher im Gegenteil.

Sie sind geprägt von einer Spielweise, die Elemente der Commedia dell’Arte, des Jahrmarkttheaters und der Auftrittskultur, wie sie in Popkonzerten kultiviert wird, auf eine Weise verbindet, die in ihrer Art einzig ist. Was die auftretenden Darsteller auszeichnet, ist ihre Souveränität im Umgang mit dem, was das vermeintlich Eigene, Authentische ist, mit der eigenen Biographie oder Geschichte. Ihre Art des Schauspielens zeugt vom Wissen um die Problematik der Verkörperung, an deren Ende ein Anderer so erscheint, als sei der Spieler nur zum Zwecke seiner Erscheinung, der Figur, auf der Bühne, was die Differenz des Spielers zur Rolle wie der Rolle zur Figur zum Verschwinden bringt. Nicht minder wissen sie aber auch um die Problematik der Authentizitätsbehauptung, wie man sie dort vorfindet, wo Darsteller vorgeblich nichts anderes als sie selbst sind: Eben das, was dabei das behauptete Eigene, Unverwechselbare ist, wird dort zum Einfallstor für eine noch weit stärker wirkende Fiktion und Figuration, die als solche deshalb nicht erkannt wird, weil man den Namen für die echte Person, und die auf Stereotypen reduzierte Biographie für deren Charakteristik hält, weil man, anders gesagt, die Schrift wie den Körper über der Szene vergisst und mit beiden zugleich die ungreifbare, sich entziehende Andersheit dessen, worauf sie deuten. Und so ist denn der Abend ganz klar nicht nur eine thematische Auseinandersetzung mit Identitätsbehauptungen und ihrer Unhaltbarkeit sondern auch – und erst dies macht aus ihm ein politisch gemachtes Theater – die formale Übersetzung dieser Auseinandersetzung in eine merkwürdigen Mischung von akustischen, visuellen und darstellerischen Mitteln, von Fakten und Fiktionen, Versatzstücken von Kulturen, die allesamt als unauflösbar plural erscheinen, von Beginn an vermischt. Mit einer Formulierung des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy könnte man aber dieses Theater als singulär plural bezeichnen: Schon der einzelne ist hier immer in sich plural, eine unauflösbare Mischung von zum Teil widerstreitenden Tendenzen. Und umgekehrt kann aus solchen singulär Pluralen Einzelnen niemals eine geschlossene, in sich mit sich identische Gemeinschaft hervorgehen, sondern allenfalls mehr als eine solche oder auch keine mehr.