Article published in French inProspero European Review – Research and Theater, n° 3, June 2013

Functional to describe the scenario of the last decades of the Twenty-one Century, Hans-Thies Lehamnn’s theory of a post-dramatic theatre has reached a great success: it enabled to consider together dramaturgical and scenic aspects of the theatrical art, and to step beyond the fake antithesis between modernism and post-modernism (an opposition sprang out in architecture, but without sense in other arts). Lehamnn’s theory remains stuck in its hegelian pattern of a continuous overcoming. It looks like a rhetoric organization, which has lost any reliability in the political and historical thought; it would be better to give up such theory, in the field of art history. In facts, observing new millennium theatre practices, it is easy to identify shifts and new explorations that are definitely not “post-dramatic” researches. To escape from this unfit scheme, I suggest a parallelism between the historical function of non figurative art at the beginning of the 21th century and the historical function of post dramatic theatre in the ‘70s-‘90s. In both cases, we are not dealing with an irreversible aesthetical change, but with a radical exploration of their own languages, whose destiny is to collide with the other artistic creation’s components, both figurative and narrative.

Soutenir que telle ou telle forme d’art doit être invariablement supérieure ou inférieure à telle autre revient à juger avant toute expérience. Toute l’histoire de l’art témoigne de la futilité des règles de préférence établies a priori et démontre l’impossibilité d’anticiper l’issue de l’expérience esthétique.

Clement Greenberg

Abstraction, figuration et ainsi de suite…1

De quelques avantages et inconvénients de la notion de postdramatique

Parce qu’elle propose une grille d’analyse permettant de penser ensemble les expérimentations conduites, depuis les dernières décennies du 20e siècle, tant du côté de l’écriture théâtrale que de celui des pratiques scéniques, la notion de théâtre postdramatique élaborée par Hans-Thies Lehmann, malgré les aléas de sa diffusion internationale (erreurs et lourdeurs de traduction, texte amputé d’un tiers, pour ne citer que le cas de l’édition française), a pu acquérir très vite la stature d’une théorisation générale de la création théâtrale contemporaine, et même d’une nouvelle doxa esthétique, suscitant les prises de position les plus tranchées. Par-delà sa remarquable puissance heuristique, déployée dans des champs aussi divers que celui du traitement du langage, du corps, de l’espace ou du temps théâtral, plusieurs facteurs ont contribué à son succès. J’en citerai seulement deux : le premier, bien connu, est le prolongement ainsi offert à la Théorie du drame moderne de Peter Szondi qui, au milieu des années 1950, avait su proposer l’une des synthèses les plus stimulantes de l’histoire du théâtre européen sur près de trois siècles ; le deuxième facteur, tout aussi évident mais dont l’importance reste sous-évaluée, est le dépassement bienvenu que la notion de théâtre postdramatique a permis d’opérer par rapport aux maigres résultats auxquels avait pu aboutir, sur ce terrain, l’application des théories postmodernistes.

À la différence de ces dernières, qui se définissaient par une opposition factice et stérile aux modernismes de la première moitié du 20e siècle, l’idée d’un théâtre postdramatique donne à lire les mutations apparues depuis la fin des années 1960 dans l’héritage direct ou indirect des avant-gardes historiques, renouant ainsi les fils d’une historiographie plus ample et plus cohérente. Le dépassement opéré par Lehmann s’explique d’ailleurs aisément : les caractéristiques stylistiques considérées comme postmodernes (éclectisme, ironie, dé-hiérarchisation, citation, etc.) venaient en droite ligne de l’urbanisme et de l’architecture, et l’opposition qu’elles permettaient d’établir entre les réalisations d’un Rem Koolhaas ou d’un Ricardo Bofill, d’une part, et celles d’un Adolf Loos ou d’un Le Corbusier, d’autre part, peinait à trouver son équivalent dans le théâtre, la littérature ou les arts plastiques. Peut-on rêver meilleur accomplissement de cette esthétique « postmoderniste », en effet, que l’Ulysse de Joyce, les Cantos de Pound, l’œuvre de Picasso ou le mouvement Dada dans son entier ? Ou bien, du côté du théâtre, que la scène Merz d’un Kurt Schwitters, les landscape plays d’une Gertrude Stein, les pièces de Ribemont-Dessaignes et du premier Vitrac, le Théâtre de la Surprise des futuristes italiens, les mises en scène de la FEKS à Saint-Pétersbourg ? Parce que le moment moderniste n’a pas suivi les mêmes chemins dans le domaine de l’architecture que dans celui des autres arts, l’idée d’une littérature, d’une peinture ou d’un théâtre postmodernes ne tenait tout simplement pas debout – sauf, bien sûr, à refuser d’articuler l’un à l’autre le modernisme et le postmodernisme, ce qui n’aidait pas beaucoup à leur compréhension2.

Pourtant, si l’outillage conceptuel forgé par Hans-Thies Lehmann, en offrant une plus grande hauteur de vue, apparaît comme une forme de synthèse et de dépassement efficace des instruments critiques à l’aide desquels s’écrivait jusque-là l’histoire du théâtre du 20e siècle, il ne parvient pas entièrement, à mon sens, à rendre compte de la diversité des mutations qui se sont accomplies depuis la fin des années 1960 dans les arts de la scène, et qui continuent aujourd’hui de s’y accomplir. Je ne m’associerai pas, pour autant, aux diverses réfutations qui ont pu être faites du Théâtre postdramatique, basées par exemple – en France, notamment – sur des querelles d’interprétation concernant les parts respectives de l’auteur et du metteur en scène dans l’émergence et le développement des nouvelles esthétiques théâtrales 3, mais je plaiderai plutôt pour la ressaisie de l’essentiel des analyses contenues dans cet ouvrage à l’intérieur d’un cadre conceptuel quelque peu modifié.

Une première réserve qui peut être opposée aux thèses soutenues par Lehmann est que la représentation théâtrale, en tant qu’œuvre collective donnée devant une collectivité rassemblée, s’inscrit dans une économie lourde et complexe, souvent fortement institutionnalisée, qui l’oblige à composer avec différentes attentes : celles des spectateurs, celles de ses financeurs publics ou privés, celles des établissements qui la produisent ou la diffusent, etc. Aussi l’histoire de ses mutations esthétiques n’est-elle pas seulement le produit d’une évolution interne aux arts de la scène, en un processus continu de radicalisation des démarches les plus expérimentales, comme le donne à croire Le Théâtre postdramatique qui survalorise toutes les formes d’écart, le reste de la production théâtrale étant renvoyé dans l’ombre ou dans l’insignifiance4. Cette histoire est aussi, et même d’abord, celle des fonctions que la société assigne à la création théâtrale, et qui pèsent lourdement sur ses conditions de production : obligation du divertissement ici, mission de culture et d’éducation là, pour ne citer que les plus évidentes. Il en résulte que le développement de formes nouvelles ne se fait pas selon un axe unique, une ligne de fuite tracée dans un espace vide, mais dans une tension dialectique par rapport aux habitudes acquises, aux conditions de production et aux horizons d’attente institués, entre soumission, transformation et subversion, ce qui conduit à une très grande diversité des phénomènes observables.

En ce sens, par exemple, le mouvement du In-yer-face-theatre en Grande-Bretagne, le poids très important pris en France, depuis les années 1980, par l’exploration du répertoire ancien, le nombre considérable, un peu partout en Europe, de réécritures de tragédies ou de mythes grecs, le développement de mises en scène inspirées de scénarios de films participent eux aussi au renouvellement de l’art du théâtre, sans que ces phénomènes soient réductibles aux modèles postdramatiques décrits par Lehmann : tous, au contraire, manifestent le maintien du dramatique au cœur de la création théâtrale contemporaine – un phénomène que je ne crois pas pouvoir être rapidement balayé, comme le fait le théoricien allemand, en étant simplement qualifié de « théâtre traditionnel ».

Une historiographie linéaire

Pour le dire plus nettement, le problème central que pose l’essai de Hans-Thies Lehmann repose, à mon sens, sur la conservation d’une historiographie linéaire, où une seule forme du « nouveau » (le postdramatique) viendrait se substituer à une seule forme de l’ancien5 (le dramatique). Deux grandes difficultés découlent de ce schéma binaire.

La première est la dissymétrie des corpus observés. Il est aisé de convenir, avec Szondi, que le théâtre occidental a été largement dominé pendant trois siècles par la recherche d’une forme purement dramatique, excluant autant qu’il était possible les modes narratif et lyrique. Même s’il faut préciser que cette analyse vaut seulement pour la part la plus institutionnalisée de la création théâtrale, sous sa forme à la fois littéraire et sérieuse – ni le vaudeville, ni la féerie, ni le monologue, ni le répertoire des théâtres de marionnettes ou des autres formes de spectacles populaires ne se plient à une telle exigence – il reste que, même d’un point de vue quantitatif, la recherche d’un « drame pur », entée sur les relectures d’Aristote, définit parfaitement le mouvement majoritaire des scènes européennes entre 1660 et 1880 environ.

Il me semble plus difficile à admettre, en revanche, que la crise du drame moderne analysée par Szondi s’inscrive dans la même conception de l’histoire du théâtre : pour la période qui couvre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e, en effet, des considérations liées au prestige symbolique d’une petite poignée d’auteurs commencent de se mêler à ce qui, pour les siècles précédents, pouvait être établi sur une simple base quantitative : il suffit par exemple de consulter la liste des spectacles joués dans une grande capitale européenne, entre les deux guerres mondiales, pour se rendre compte que la forme dramatique se porte encore insolemment bien. Par conséquent, l’histoire des modes de représentation dominants se trouve progressivement remplacée, chez Szondi, par une histoire construite sur un corpus prestigieux, mais minoritaire : celui des grands auteurs du répertoire moderne.

Ce glissement est encore plus marqué chez Lehmann, même si sa fameuse stratégie rhétorique du name-dropping a pour fonction de l’occulter, et de faire passer pour un seul courant unitaire de grande ampleur des options artistiques qui se sont cristallisées dans des lieux de production ou de diffusion souvent atypiques (Mickery Theater, Kaaitheater, Theater am Turm, etc.) ou des festivals, c’est-à-dire dans les espaces les plus ouverts à l’expérimentation à l’intérieur du paysage lui-même protégé du théâtre public. Avant d’examiner l’hypothèse, avancée par Lehmann, d’un changement de paradigme esthétique, il est donc nécessaire de prendre acte du changement de paradigme historiographique qu’il opère, lorsqu’il oppose au théâtre « traditionnel », donc majoritaire, un « nouveau » théâtre construit comme la somme des démarches les plus radicales, conduites devant un public assez restreint ; les analyses de Pierre Bourdieu, distinguant dans Les Règles de l’art6 le champ des œuvres à fort capital économique et faible capital symbolique, de celui des œuvres à fort capital symbolique et faible capital économique, devraient ici être prises en compte, même s’il faudrait évidemment les nuancer en raison des conditions plus favorables à l’expérimentation qu’offre (il serait plus juste de dire « qu’offrait ») au spectacle vivant, en Allemagne et en France particulièrement, le subventionnement public de la création.

Aux problèmes méthodologiques posés par ce glissement d’un paradigme historiographique à un autre, puisque les « dominations » exercées par le modèle dramatique autrefois et par le modèle postdramatique aujourd’hui ne sont ni de même amplitude ni de même nature, viennent s’ajouter d’autres difficultés venues de ce qu’il faut bien appeler une conception très « moderne » (hégélienne, en fait) de l’Histoire, comme série de dépassements successifs orientés vers un progrès continu. Selon ce schéma, tout ce qui précède la recherche d’un drame pur, depuis la tragédie grecque jusqu’au théâtre de l’âge baroque, est en quelque sorte pré-dramatique ; viennent ensuite le théâtre dramatique, qui exerce son empire du milieu du 17e siècle jusqu’à la fin du 19e, puis la crise du drame correspondant aux deux premiers tiers du 20e siècle, enfin le théâtre postdramatique après lequel toute reprise de la forme dramatique apparaît aussi improbable – ou, à tout le moins, aussi étrangère à son temps – que le serait le rétablissement de la monarchie absolue dans une société démocratique. L’ouvrage publié par Hans-Thies Lehmann n’oppose pas seulement, pour un passé récent, l’émergence d’un « nouveau théâtre » aux survivances d’un théâtre disqualifié comme « traditionnel » : il barre encore l’avenir en définissant toute forme de retour du dramatique comme une régression 7.

Cette conception linéaire et vectorielle de l’Histoire, comme une « flèche du temps » porteuse d’un développement continu, a perdu depuis longtemps sa fonction de modèle explicatif des mutations politiques et sociales : les croyances dans le progrès de la raison, la disparition des conflits, la réalisation d’une société sans classes ont à peu près disparu avec l’effondrement du bloc communiste, et leur dernier avatar, la fin de l’Histoire théorisée par Francis Fukuyama 8, a presque sombré dans l’oubli. Postuler que le théâtre dramatique trouverait son dépassement dans le théâtre postdramatique, ainsi que le fait Lehmann, revient à maintenir l’organisation vectorielle du temps – voire le mythe du progrès – comme schème explicatif pour écrire l’histoire de cet art, ce qui pose le problème d’interpréter les dynamiques propres au champ artistique selon des modèles considérés comme obsolètes dans d’autres champs : c’est même, paradoxalement, continuer de penser en termes « modernes » l’émergence d’œuvres considérées comme « postmodernes ».

Un théâtre abstrait ?

Il convient donc, à mon sens, de ressaisir l’analyse proposée par Lehmann des formes théâtrales postdramatiques en la dégageant du schéma historiographique linéaire dans lequel elle reste forclose. Le postdramatique n’est pas un dépassement hégélien du théâtre dramatique, s’accompagnant d’une Aufhebung sans chemin de retour possible, il est une direction prise par certains courants des arts de la scène contemporains, de façon assez convergente pour occuper temporairement, en Allemagne surtout, une véritable position de domination institutionnelle et pour risquer ainsi de former un nouvel académisme 9. Mais l’art est un processus de transformation continu, et les académismes se font toujours déborder, renverser, refondre pour que s’ouvrent de nouvelles directions.

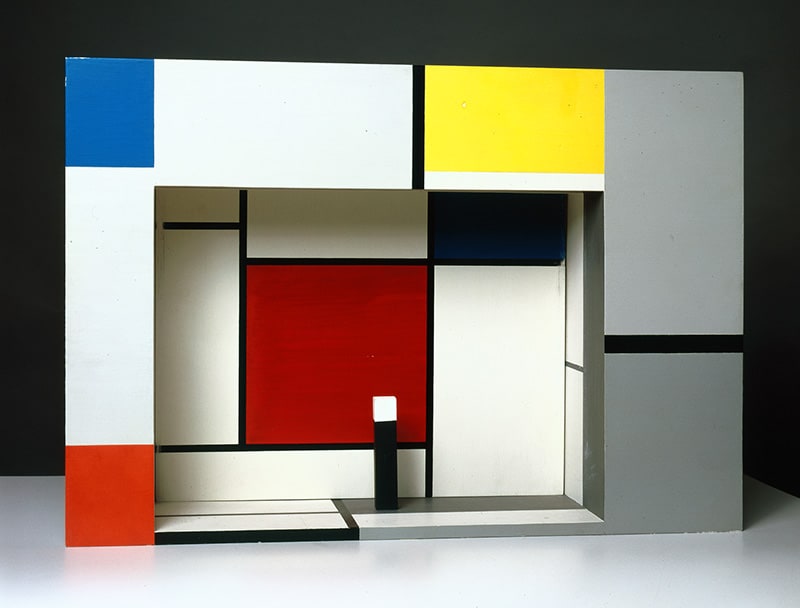

Je voudrais essayer maintenant, sous la forme d’une esquisse très rapide, de mieux cerner ce qui me semble caractériser cette orientation « postdramatique » prise par un certain nombre de productions scéniques contemporaines. Mon hypothèse est que les mutations décrites par Hans-Thies Lehmann accomplissent, dans le domaine de la création théâtrale, une forme de passage à l’abstraction comparable à celui qui a traversé les arts plastiques dans les années 1900-1930, avec l’abandon de la figuration.

J’entends ici « abstraction » dans le sens le plus simple, tel qu’il s’est imposé dans l’histoire de l’art : celui d’une absence de relation mimétique entre l’œuvre présentée et le monde dans lequel nous vivons. Cette absence, il faut le rappeler, n’est souvent qu’apparente : du point de vue de la conception de l’œuvre, parce que la relation mimétique, Aristote le notait déjà pour la musique 10), , peut s’établir en-dehors de toute figuration extérieure, entre les structures internes de la composition et les émotions humaines ; du point de vue de sa réception, parce que le mouvement de l’interprétation est infini, mobilisant les puissances de l’imagination, de la mémoire individuelle et de l’héritage culturel pour nous faire découvrir en chaque objet une possible dimension iconique 11. C’est ainsi que Michael Fried, dans son célèbre essai Art and objecthood de 1967, peut reprocher à Robert Morris et Tony Smith de conserver une forme d’anthropomorphisme et même de théâtralité dans leurs sculptures minimalistes, à travers le jeu des proportions ou des positions de simples blocs parallélépipédiques 12.

Pour l’histoire du théâtre, les prémices de ce passage à l’abstraction sont à rechercher dans les premières décennies du 20e siècle. On peut se souvenir, en particulier, qu’un grand nombre des artistes peintres qui ont fondé l’art abstrait ont réfléchi à ses prolongements possibles sur la scène : c’est le cas de Kandinsky, avec ses Compositions scéniques avant la Première guerre mondiale ou sa mise en scène des Tableaux d’une exposition de Moussorgski en 1928 ; de Malevitch, réalisant décors et costumes pour l’opéra futuriste Victoire sur le soleil de Kroutchonykh et Khlebnikov en 1913 ; ou encore de Mondrian réfléchissant aux possibilités d’un spectacle de projections néo-plasticistes, au début des années 1920, puis à une mise en scène de L’Éphémère est éternel de Michel Seuphor sans la présence d’aucun acteur vivant. Ou de tant d’autres encore, peintres futuristes italiens, compagnons de Dada, maîtres et élèves du Bauhaus, constructivistes et formalistes. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, une deuxième phase d’exploration des possibilités d’un théâtre abstrait commence, dans des espaces où l’expérimentation scénique et l’exploration dramaturgique se développent d’abord de manière séparée (events, happenings et performances aux États-Unis, théâtre dit « de l’absurde » en France, etc.), mais se recroisent dès la fin des années 1950 chez un Jacques Poliéri par exemple.

Le théâtre postdramatique des années 1970 et suivantes s’inscrit directement dans le prolongement de ces expériences en les portant à un niveau supplémentaire de conception et d’élaboration, de circulation internationale et de visibilité institutionnelle, mais sans que les orientations profondes de la recherche artistique soient véritablement modifiées. Aussi les avant-gardes historiques et les néo-avant-gardes d’après 1945 ne constituent-elles pas une « préhistoire » du théâtre postdramatique, comme le suggère Hans-Thies Lehmann qui ne les évoque d’ailleurs que très vaguement (seul le nom de Schwitters est mentionné entre deux parenthèses), mais bien plutôt le moment de son apparition, ce que les travaux de RoseLee Godberg sur le performance art ont depuis longtemps établi.

Les processus mis en œuvre par ce théâtre postdramatique, que Lehmann décrit comme autant de formes d’autoréflexion, de décomposition, de séparation 13 ou de disparition des composantes de la scène « traditionnelle », selon la logique de l’Aufhebung hégélienne, peuvent à mon sens être considérés comme des opérations de déliaison 14 de certains fonctionnements symboliques, sans exclure pour autant leur possibilité de réapparition sous la forme de nouveaux agencements. L’une des plus manifestes est bien évidemment la déliaison de la narrativité : les éléments et les événements textuels ou scéniques ne sont plus agencés en fonction d’une fable, celle-ci fût-elle, comme dans le théâtre préclassique, composée par l’entrecroisement d’histoires multiples. Ce n’est pas seulement le développement complet d’une action (exposition, crise et dénouement) qui se trouve délaissé par l’écriture théâtrale ou déconstruit par la mise en scène, c’est sa concaténation même, c’est-à-dire la possibilité donnée au spectateur de relier, par les voies de la logique ou par celles de l’imagination, les multiples informations qu’il reçoit.

Pourtant, si l’écrasante majorité des dramaturgies contemporaines délaisse les savoir-faire artisanaux de la mise en intrigue, marquant ainsi une distance par rapport au cinéma commercial ou à la série télévisée, il ne s’ensuit pas pour autant qu’elles aient perdu toute dimension narrative, comme on le considère trop souvent. Si déliaison il y a, elle concerne principalement la macrostructure du texte ou de la représentation, tandis qu’au niveau microstructural anecdotes, récits de vie, faits-divers, événements historiques, mythèmes et autres topoï narratifs continuent d’être mobilisés. De même, la diminution de la place du texte dans l’économie de la représentation théâtrale n’entraîne pas non plus, comme on l’affirme parfois, celle de la capacité à raconter : l’intégration sur scène de la vidéo, des réseaux de communication, de la danse ou de la performance déplace et reconfigure les modalités de la narration, elle ne les fait pas disparaître. La « déliaison de la narrativité » désigne donc un processus de transformation par lequel la variété des actions scéniques cesse de se fondre en une totalité organisée, portée principalement par le langage. Ce processus est d’ailleurs depuis si longtemps engagé qu’il tend à laisser la place, depuis une vingtaine d’années, à de nouveaux modes de construction dramaturgique, plus complexes et plus diversifiés à la fois : les scènes québécoise (Lepage, Danis, Mouawad), belge (le Groupov, Cassiers, Murgia) ou italienne (Castellucci, Delbono) attestent, parmi tant d’autres, du retour d’une forte dramaticité, basée sur le choc de figures et de situations puissamment dessinées, et dont les effets de continuité narrative peuvent associer des éléments verbaux et des éléments non verbaux, iconiques ou chorégraphiques par exemple.

Un autre processus aisément identifiable dans ce mouvement vers l’abstraction est la déliaison de la relation acteur / personnage, les scènes contemporaines multipliant, depuis plusieurs décennies, les modalités par lesquelles la configuration dramatique proposée par le texte se décompose et se recompose sur le plateau. Enchâssement des identités, transmission du rôle d’un interprète à l’autre, démultiplication des interprètes pour un même rôle, variation des registres de présence mêlant acteurs réels et substituts électroniques, traitement choral des voix… l’événement théâtral dissout les modalités habituelles d’attribution de la persona, du masque individuel, et son enracinement attendu dans le corps d’un comédien. Ici encore, cependant, la prise en considération de ce phénomène ne doit pas conduire à juger toute forme de réélaboration d’un lien entre la figure et l’interprète comme une régression ou comme un compromis : la phase de déconstruction radicale des années 1980 et 1990 – celle, par exemple, d’un Einar Schleef – est désormais derrière nous, et l’on voit plus souvent aujourd’hui, dans une même production, un double mouvement de conjonction et de disjonction du couple acteur / personnage composer l’espace d’une théâtralité ouvertement conventionnelle, au service de la dramaturgie.

Une troisième direction du théâtre postdramatique consiste dans ce qu’on pourrait appeler la déliaison du pacte fictionnel, l’événement scénique cessant de se structurer en fictions de personnages, d’espace ou de temps, pour ne plus proposer aux regards qu’une succession d’actions closes sur elles-mêmes, et dont le caractère de simulation tend à s’effacer. Ces formes performatives, comme on les nomme généralement aujourd’hui, remettent en cause les codifications les plus fermement établies de la représentation théâtrale, déplaçant les frontières du réel et de sa mimésis pour retrouver, même fugitivement, certains des modes opératoires du rituel. Pourtant happenings et performances, dans la seconde moitié du 20e siècle, sont allés beaucoup plus loin dans cette direction : il suffit, par exemple, de comparer les actions d’un Rodrigo Garcia à celles d’un Hermann Nitsch, d’une Angelica Lidell à celles d’une Gina Pane ou d’un Chris Burden. Aussi l’évolution qui traverse actuellement le champ de la création théâtrale marque-t-elle plutôt un processus de ressaisie des explorations accomplies dans les sphères artistiques expérimentales des années 1950-1970, en même temps qu’un effacement des frontières entre les territoires respectifs du théâtre, de la danse, de la performance et de l’installation, plutôt qu’une mutation complète et irréversible des pratiques scéniques. Sur ce point comme sur les précédents, il importe de ne pas réduire l’histoire de la scène théâtrale à celle de ses zones d’expérimentation les plus radicales.

Ces trois aspects – dimension narrative, couple acteur / personnage, pacte fictionnel – sont indiscutablement l’objet, depuis plusieurs décennies, d’un processus de déconstruction si complet qu’il semble remettre en question la définition même du théâtre, puisqu’il conduit à substituer à la mimésis d’une action dramatique l’accomplissement, par des performers, d’actes non simulés, sans relation perceptible. Cette réduction des arts de la scène à leurs constituants minimaux – des corps, des gestes, un plateau face à des spectateurs – constitue l’équivalent de celle qu’accomplirent, dans les années 1910 et 1920, les inventeurs de la peinture non figurative, en poussant jusqu’à ses plus extrêmes conséquences le célèbre axiome de Maurice Denis : « Se rappeler qu’un tableau – avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées 15.» Dans ces deux cas, un art explore les possibilités expressives qui peuvent naître du seul agencement interne de ses éléments constitutifs, en-deçà de toute forme de représentation.

Mais comme on le sait, les œuvres de Kandinsky, Malevitch, Mondrian ou Kupka n’ont pas constitué un point de non-retour à partir dans l’histoire de la peinture, faisant basculer cet art tout entier dans le règne de l’abstraction : bien au contraire, celui-ci a continué de se renouveler par l’exploration de multiples voies (figuratives, partiellement figuratives, non figuratives), qui toutes ont pris en compte, pour le prolonger, s’en démarquer ou le réexaminer, le travail de déconstruction accompli dans les premières décennies du 20e siècle. Il y a donc fort à parier que, de façon comparable, le développement des poétiques scéniques du 21e siècle continuera d’explorer les procédés de déliaison propres au théâtre postdramatique des années 1970-1990 tout en ressaisissant certains des enjeux majeurs liés à la narration, à la figuration et à la représentation, sans lesquels le public se ferait de plus en plus rare.

- Clement Greenberg, « Abstraction, figuration et ainsi de suite », Art et culture, Macula, Paris, 1988, p. 149. ↩

- C’est en particulier ce qui fragilise l’étrange tentative faite par Christophe Bident (« Et le théâtre devint postdramatique : histoire d’une illusion », Théâtre / Public, n° 194, Gennevilliers, septembre 2009, pp. 76-82) de redonner vigueur au « postmodernisme » en lieu et place du « postdramatique ». ↩

- Voir surtout les textes réunis par Jean-Pierre Sarrazac dans La Réinvention du drame (sous l’influence de la scène) (Études théâtrales, n° 38-39), Centre d’Études théâtrales, Louvain-la-Neuve, 2007. ↩

- Parmi les figures majeures du théâtre des années 1970-2000 ainsi passées sous silence : Giorgio Strehler, Dario Fo, Matthias Langhoff, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Krystian Lupa, Piotr Fomenko, Lev Dodine. Ou, du côté des auteurs : Thomas Bernhard, Bernard-Marie Koltès, Edward Bond. Je me base ici sur l’index des noms propres dans l’édition originale, quelques noms ayant pu être ajoutés dans les diverses traductions (par exemple, pour la France, ceux de Duras et Koltès). Le déséquilibre des choix opérés par Lehmann apparaît de façon plus nette encore si l’on dresse la liste des artistes mentionnés plus de 10 fois dans l’ouvrage : ce sont Artaud (12), Beckett (11), Brecht (36), Brook (13), Jan Fabre (24), Grüber (11), Handke (13), Lauwers (11), Mallarmé (14), Müller (39), Schleef (17), Wilson (40). ↩

- Voir sur ce point l’article de Pierre Frantz, « Le théâtre est-il un art de l’image ? », Critique, n° 699-700, éditions de Minuit, Paris, août 2005, pp. 584-595. ↩

- Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art, Genèse et structure du champ littéraire, Le Seuil, Paris, 1992. ↩

- Ainsi Anne Montfort, qui tente de définir ce que pourrait être un dépassement du théâtre postdramatique, se trouve-t-elle obligée de nommer « néo-dramatiques » les œuvres du Groupov ou de Falk Richter ; les caractéristiques qu’elle leur donne, cependant (hybridation de la fiction et de la réalité, autofiction), se détachent mal des directions ouvertes par la crise du drame (le théâtre épique de Piscator et Brecht) ou le théâtre postdramatique (Heiner Müller). Voir Anne Montfort, « Après le postdramatique : narration et fiction entre écriture de plateau et théâtre néo-dramatique », Trajectoires, n°3, 2009. http://trajectoires.revues.org/392 ↩

- Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, Flammarion, Paris, 1992. ↩

- C’est notamment ce que dénonce Bernd Stegemann dans « Nach der Postdramatik », Theater heute, n° 10, Friedrich Verlag, Berlin, octobre 2008. Article disponible aussi sur le site Internet de la Schaubühne : http://schaubuene.de/theorie ↩

- Aristote, Politique, livre VIII, chap. 5. ↩

- Cf. Ernst H. Gombrich, « Méditations sur un cheval de bois ou les origines de la forme artistique », Méditations sur un cheval de bois et autres essais sur la théorie de l’art, Mâcon, Editions W, 1986, pp. 15-32. ↩

- Voir l’analyse de Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, éditions de Minuit, Paris, 1992, pp. 85-102. ↩

- Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Francfort/Main, 1999, p. 77 (page 69 de la traduction française, L’Arche, 2002). ↩

- Je reprends ici quelques-unes des catégories esquissées dans un précédent article consacré au théâtre des avant-gardes historiques : D. Plassard, « Du théâtre, et de l’abstraction », in Théâtre et art plastiques, entre chiasmes et confluences, Presses Universitaires de Valenciennes, 2002. ↩

- Maurice Denis, « Définition du néo-traditionnisme », Théories 1890-1910, L. Rouart et J. Watelin, Paris, 1920, p. 1. ↩