The essay is a product of the "INCOMMON. Shared creativity in arts and politics in Italy" (1959-1979) research project. INCOMMON received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 678711).

This article is only accessible in Italian

Agnese De Donato – bookseller and art gallery owner, journalist, photojournalist, feminist activist, photographer – has been overlooked for a long time in the historical-artistic memory of the 1960s and 1970s. In 1957 De Donato took over the activity of the “Il Ferro di Cavallo” bookshop, which immediately became a point of reference for the Gruppo 63, of Carlo Levi and Maraini, Pasolini and Frassineti, Vigorelli and Ripellino and a place of transit for artists who gathered in the nearby Piazza del Popolo (Schifano, Angeli, Fioroni, Ceroli, Mauri, Mambor and then Pascali and Kounellis). “Il Ferro di Cavallo” distinguished itself as a place of relationships, cultural production and militancy. De Donato at the end of the Sixties decided to suspend the activity of curator to take the floor as an activist, journalist and photographer.

Agnese De Donato as a photographer attends at the same time feminist activism – which from 1972-73 explodes in the experience of the magazine «effe» – and the scene of theatrical and artistic experimentation. The proximity to the theatre began during the period of the library/gallery thanks to the relation with some artists: the work as “stage” photographer intensified the connection, established also by the editorial choice of the De Donato publishing house (founded by Agnese's brother, Diego) to publish in 1968 an anthology of essays edited by Richard Schechner.

The hypothesis I want to explore concerns the resource of De Donato's photographic gaze, which immediately coordinates on both fronts – feminism and the experimental scene – a strategy of performativity, a theoretical paradigm that criticizes the model of the representation, already discussed by Artaud, and then deconstructed precisely from the alternative proposal of performativity developed by feminist theory (from Butler to Barad). In this sense, De Donato photography systematizes both a certain antagonistic instance of feminism, which enhances a new “representation” of female identity, and a non-representative and material idea of the experimental scene, which rejects the identification of the mis-en-scene, of language and of the repertoire and supports a radical commitment to liberation of practices and bodies.

Premessa

L’obiettivo di questo saggio si identifica nel tentativo, ancora esplorativo, di mettere a sistema una certa relazione generativa che in particolare negli anni Settanta si viene a creare tra fotografia e scena. L’ipotesi della ricerca, ancora in corso, è che per alcune esperienze fotografiche che hanno transitato nella scena dell’avanguardia esista una sorta di rapporto genealogico, che ha nella frequentazione della sperimentazione teatrale uno dei punti germinali per la rivalutazione di una postura fotografica che mette in crisi l’idea canonica e documentaria della rappresentazione, e apre a un uso performativo dell’immagine.

La nozione di performatività è intesa metodologicamente come strumento teorico in grado di interrogare il performativo sia come spazio del fare artistico e scenico (performance) sia come possibilità di un agire politico. Si tratta di un’ipotesi estetico-politica che mette in fuga dall’idea della rappresentazione come funzione epistemologica che stabilizza in senso normativo il rapporto tra il mondo e il linguaggio e riproduce un ordine già dato, nel solco di quella critica al modello della rappresentazione già avanzata da Artaud e poi formulata filosoficamente da Foucault e Deleuze1. Sarà poi l’intersezione del pensiero sulla performance con quello prodotto nell’ambito dei saperi femministi e queer2 a problematizzare e specificare lo statuto del performativo come spazio e possibilità di relazione tra politica e performance, nei nodi del genere, del sesso, della razza e non solo: un’apertura già immaginata da Schechner3 e poi approfondita dagli studi di ambito performativo4. Il caso di Agnese De Donato mi pare in questo senso prefigurativo di una convergenza di istanze che riguardano il pensiero sulla performance, l’avanzamento teorico del femminismo e la sperimentazione performativa dell’immagine fotografica5.

Uno spazio per immaginare. Libraia, gallerista al Ferro di Cavallo

Passeggiando di notte, dopo aver cenato al Bolognese, ci fermammo, io, mio fratello Diego e Giorgio Zeppieri, valente penalista e nostro cugino, di fronte all’armoniosa piazza del Ferro di Cavallo, e io: qui mi piacerebbe aprire una libreria. Come nelle favole ci voltammo e c’era un cartello “affittasi”. Detto fatto, l’indomani avevo già il contratto in mano6.

Le parole di Agnese De Donato, che tornano a un desiderio notturno espresso all’incirca cinquant’anni prima, si posizionano quasi all’inizio del suo primo libro autobiografico, Via Ripetta 67. “Al Ferro di Cavallo”: pittori, scrittori e poeti nella libreria più bizzarra degli anni ’60 a Roma, uscito per Edizioni Dedalo nel 2005. Figura eclettica di libraia e gallerista, giornalista, fotoreporter, attivista femminista, fotografa di scena, Agnese De Donato rimane per lungo tempo trascurata dalla memoria storico-artistica degli anni Sessanta e Settanta – salvo emergere nelle didascalie della sua fotografia più famosa, Donne non si nasce, si diventa, immagine manifesto del femminismo – più o meno fino a quando sarà lei stessa a prendere la parola7. Il piccolo volume viene concepito quasi spontaneamente come un fototesto – in cui però De Donato non è ancora fotografa, ma solo soggetto ritratto –, un album di ricordi che si sfoglia per immagini sparse, didascalie imprecise e ricordi personali pronunciati con una scrittura agile, compiaciuta e irriverente. Una sorta di diario ex post che, fuori dal condizionamento del presente e del privato, restituisce il primo archivio di un luogo dove a trattenersi sono pochi oggetti, forme testuali e molte relazioni, nodi affettivi. Quando adocchia quel locale sfitto nella piazza del Ferro di Cavallo, nel 1957, Agnese ha trent’anni e vive stabilmente a Roma dopo aver trascorso la giovinezza a Bari. La sua è una famiglia antifascista di avvocati e anche lei intraprende, ma interrompe, gli studi di legge. Per avviare l’attività della libreria, sceglie in via di principio di non assumere un impiegato, immaginando la co-gestione con un’altra proprietaria, Gina Severini, conosciuta tramite Carlo Ludovico Bragaglia.

Lo spazio inaugura con successo il 31 ottobre 1957. Le proprietarie progettano una precisa politica di acquisizioni e calendarizzano, a stretto giro, una serie di eventi e iniziative che aumentano la vita del luogo, fuori dagli orari e oltre la comune prassi di vendita. Le presentazioni dei libri in uscita, non così frequenti all’epoca, richiamano un primo uditorio attratto dai confronti serali di Carlo Levi e Maraini, Pasolini e Frassineti, Vigorelli e Ripellino. La vivacità letteraria della libreria è intensificata dall’ideazione di un premio – che consisteva in un ferro di cavallo da reperire in aree campestri e far lavorare dallo scultore Libertucci – da assegnare al «libro più sperimentale dell’anno»8. De Donato forma una giuria tutta al femminile, convocando, tra le altre, le amiche Adele Cambria, Giosetta Fioroni e Rosanna Tofanelli. Tra i primi vincitori: Nanni Balestrini, Carlo Porta e Germano Lombardi.

Il Ferro di Cavallo diventa un luogo di riferimento, transito e incontro, tanto che De Donato decide di ricavare una terza stanza al piano superiore, con sedie e divano, da destinare agli avventori più assidui. Tra questi si distinguono gli artisti che convergono dai poli del liceo Ripetta antistante – dove ancora insegna Afro – e dalla vicina Piazza del Popolo, dove iniziano ad aggregarsi tra gli altri Schifano, Angeli, Fioroni, Ceroli9, Mauri, Mambor e poi Pascali e Kounellis. Via Ripetta e Piazza del Popolo diventano coordinate essenziali di una «geografia emozionale»10, punti nello spazio uniti dall’andirivieni di scrittori, poeti, artisti, attivisti che spesso a fine giornata si ritrovano in piazza e, in gruppo, intraprendono «l’iter dei bar del dopocena, nei periodi invernali»11, o un vagabondaggio in giro nei mesi più caldi, l’errare notturno che una sera di qualche tempo prima aveva ispirato ad Agnese De Donato l’idea di aprire una libreria.

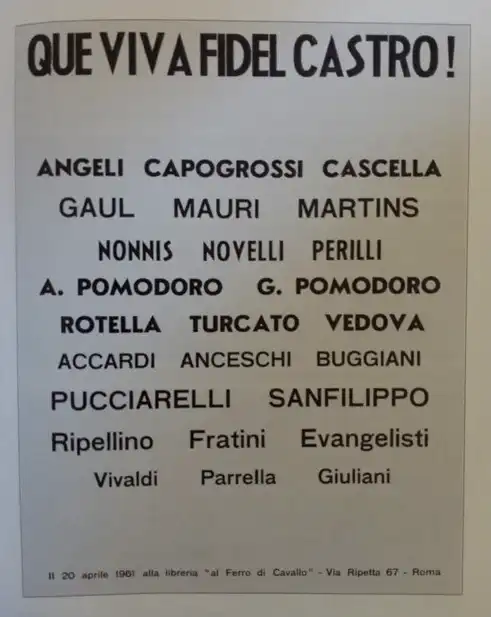

Gli artisti entrano a comprare i libri barattando opere, che iniziano ad affollare il banco centrale della libreria, ora piccolo e intimo museo. È questa spontanea accumulazione, a volte sfoltita dagli acquisti generosi dell’amico Leonardo Sinisgalli, che suggerisce a De Donato l’idea di far sconfinare la vocazione libraria del Ferro di Cavallo. Il palinsesto letterario viene abbinato e scombinato con un piano di mostre ed eventi espositivi che promuovono giovani artisti (Mambor, Lombardo, Tacchi nel 1964) e artiste (Rosetta Acerbi), fotografie inedite (quelle di set di Carlo Bavagnoli o i primi reportage etnografici di Franco Pinna), aste di supporto per iniziative politiche e solidali (i disegni di Gastone Novelli per i bambini dei kibbutz di Israele). Tra gli eventi di punta figurano: la mostra “Cronogrammi”, con le poesie e gli interventi di Balestrini e Giuliani e la collaborazione del pittore Franco Nonnis; la mostra Parole e disegni12, con le poesie di Frank O’Hara scritte su fogli 70×100 e la base pittorica di Mario Schifano; la presentazione dell’antologia I Novissimi, uscita per Biblioteca del Verri nel 1961, a cura di Giuliani. Sulla copia personale di Agnese De Donato, dopo che un giorno Novelli per caso scarabocchia il frontespizio di Giuliani, vengono chiamati a intervenire alcuni amici artisti – Scialoja su Balestrini, Capogrossi su Sanguineti, Perilli su Pagliarani, Afro su Porta, e la bruciatura di Burri in una pagina bianca – e sull’oggetto si deposita la memoria effimera di un’atmosfera artistica e relazionale, complice e trattenuta.

Il Ferro di Cavallo diventa sempre meno un negozio, un’attività privata di commercio, e sempre più un luogo di ritrovo, di scambio sociale, di produzione di relazioni, dissipazioni, affinità e percorsi, un luogo in grado di desacralizzare l’opposizione logistica tra privato e pubblico, culturale e utile, tempo libero e lavoro13 per fondare uno spazio comune di immaginazione estetica, artistica e politica. La programmazione interdisciplinare – che accoglie quella sperimentazione ancora disattesa dai luoghi del sapere istituzionale – certifica il desiderio di deviare dall’irreggimentazione divisiva della fruizione separata e acritica. Contemporaneamente, insieme alla volontà di dare asilo alla creazione di nuove estetiche, il Ferro di Cavallo si attiva come luogo di militanza, vidimando la sua appartenenza alla specie della “struttura alternativa”, individuata dal concorso di diversi fattori come la rottura con i meccanismi di produzione e distribuzione dei circuiti ufficiali, l’auto-riconoscimento, come spazio centrato sulla libera sperimentazione artistica e l’ambizione di prodursi come soggetto in grado di generare una visione culturale e politica14. Questo modo alternativo informa la micro-organizzazione della vita del luogo – regolata dai tempi lunghi dei dibattiti e dispersa in spazi comuni e abitabili – che si riversa specularmente sulla sua riconoscibilità pubblica.

In questo senso diventa importante non solo consultare l’archivio dei cataloghi e dei documenti che attesta l’attività del Ferro di Cavallo in quanto spazio espositivo e culturale, ma ricucire la fitta trama relazionale che hanno intessuto i processi di creatività e produzione sociale. Da un lato, dunque, la locandina dell’allestimento improvvisato della mostra “Que viva Fidel Castro!”, organizzata con poeti e artisti – tra cui Angeli, Capogrossi, Mauri, i Pomodoro, Novelli, Perilli, Accardi, Rotella, Vedova, Ripellino, Giuliani – allo scopo di vendere e raccogliere fondi per “la Causa”15. Da un altro, l’istantanea di un gruppo al tavolo – in cui si riconoscono, oltre alla De Donato, Novelli, Perilli e Pagliarani – riunito intorno al vassoio dei bicchierini di grappa. Due immagini da leggere nella continuità di un desiderio, che tiene insieme il diluirsi delle pratiche artistiche negli spazi di elaborazione e l’inizio di un discorso politico condiviso, che nel caso specifico di De Donato evolverà nella piena adesione al femminismo.

Rimasta infatti per lo più inespressa negli anni del Ferro di Cavallo – che dopo la chiusura del ‘65-‘66 si trasferisce in Via Gregoriana, dove Valentino Zeichen, già frequentatore della sede di Via Ripetta, viene assunto amicalmente come fattorino –, per Agnese De Donato la questione della “passione politica” si radicalizza dopo il Sessantotto, quando sospende l’attività di curatrice e libraia16 per prendere la parola come attivista, giornalista e fotografa.

Performatività, teatro e femminismo. Fotografa per «effe» e per la scena d’avanguardia

Com’è già stato ampiamente rilevato17, negli anni Settanta il fotografico sembra offrirsi alla soggettività militante come un’inedita possibilità, che investe la riflessione sulla specificità della fotografia come tecnica e sulla sua capacità di istituirsi come azione politica. Soprattutto in seno al nascente femminismo, che inizia a “sputare” sulla colonizzazione patriarcale della produzione artistica18, si sviluppano spontaneamente e in simultanea alcune pratiche di sperimentazione legate all’immagine fotografica che, più di altri sistemi, si presta a essere fessurata dalla pronuncia femminista.

La preoccupazione sontaghiana della predazione oggettivante dell’atto fotografico19 viene disinnescata dal posizionamento di uno sguardo, che si disintossica dalla ragione di un io autoriale e si immerge nella condivisione di due tipi di esperienza. La prima è quella collettiva, comunitaria, di piazza o dei margini da sottrarre alla «proliferazione di immagini, funzionali alla “stampa borghese”, in cui le istanze di protesta e le rivendicazioni dei giovani, degli operai, delle donne tendono a essere incardinate in una cornice folkloristica»20. In questa direzione si radicalizza l’appropriazione del foto-reportage, «concepito come una presa di posizione politica diretta»21, che viene lanciato verso l’esplorazione di geografie interdette ai regimi di visibilità canonici, come lo spazio degli scontri e dei corpi “imprevisti”22. Agendo nel campo della rappresentazione, questa postura prova a “mettere tutto a fuoco”23 andando a riprendersi zone escluse dal discorso pubblico o soggette alla narrazione mistificante della comunicazione istituzionale. La seconda esperienza, più direttamente affine alla fotografia femminista, ha a che fare con un gesto performativo.

Detronizzando la logica dell’occhio esterno e dubitando della sintesi della rappresentazione, alcune artiste guardano al progetto fotografico come a un campo di azione orizzontale, meno investito dall’ossessione dell’autonomia artistica e più disponibile a farsi abitare dalla pratica. La pratica è quella che viene sperimentata a diversi livelli nel movimento – in declinazioni che vanno dalla partecipazione collettiva all’autocoscienza, dalle azioni di mutualismo ai cortei di protesta – nel tentativo comune di “inventare il femminile”24 con linguaggi, immagini e nuove alleanze, nel segno identitario della differenza o in quello radicale della rifondazione25. Con il tramite della performance è possibile a un primo livello prendere parola nel discorso attraverso l’azione, decostruendo simbolicamente i modelli normativi della rappresentazione e, a un secondo, più definitivo, smaltire lo stesso primato rappresentativo per attivare un ragionamento sulla performatività come chiave di mobilitazione e critica dei regimi sociali e materiali26. In quest’ultimo senso, la fotografia femminista si trova ad agire su un campo comune dove si pianifica – in maniera autonoma ma simultanea – l’assalto al paradigma della rappresentabilità, che in quegli anni armava anche le estetiche del teatro sperimentale, alleate nella lotta alla messinscena e al sistema socioeconomico dello spettacolo che, come quello più in generale artistico, marginalizzava la pratica discorsiva dei corpi e l’antagonismo dei processi creativi indipendenti e non istituzionali.

Agnese De Donato come fotografa frequenta contemporaneamente l’attivismo femminista e la scena della sperimentazione, teatrale e artistica, già avvicinata negli spazi ospitali del Ferro di Cavallo. L’ipotesi di questa indagine esplorativa è che proprio questo doppio orizzonte – emerso dalla fase preliminare della libreria/galleria e poi attraversato caoticamente grazie al corpo a corpo fotografico – abbia contribuito a sostanziare lo sguardo della De Donato, condizionando la sua proposta estetica e ancora più la sua pratica.

L’avvicinamento al fotografico avviene in modo fortuito, quando sul finire degli anni Sessanta, Agnese De Donato, ancora principiante, vende a «L’Espresso» un ritratto del fratello Diego: quella che sembrava una passione laterale diventa una frequentazione assidua e un campo di attività e ricerca. Il dettaglio del soggetto fotografato, non trascurabile, testimonia già dagli esordi un’inclinazione per lo stare nello spazio orizzontale, gli affetti, gli occhi negli occhi: al mito originario di una fotografia autoriale che scopre, esplora, ri-trae da dietro (l’obiettivo) al fuori (mondo), si sostituisce un avvicinamento graduato, una nuova tappa di quella genealogia relazionale che aveva iniziato a prodursi nella libreria/galleria, luogo di svolta, tra le altre cose, anche per l’avventura editoriale di Diego De Donato27.

Sono proprio i ritratti a offrire una chiave di lettura del lavoro di Agnese De Donato fotografa: quella di una sintesi della quotidianità a equilibri minimi, con gli amici che entrano, si siedono, si alzano e se ne vanno […]. Agnese non guarda, si fa guardare, anche quando fotografa, quasi dovesse evocare affetti ai quali nulla sarà più concesso, con i quali non sarà necessario scendere a compromessi. È un modo per dilatare la realtà del momento28.

In questo senso, l’esercizio del ritratto – alleggerito dalla tradizionale carica ritualistica e auto-rappresentativa, allergico alla posa, ai «fondali e agli ombrellini dei flash»29 – allena a un’idea di creatività fotografica da intendersi come pratica in tensione, come discorso. Questo tipo di istruzione dello sguardo troverà il suo orizzonte di riferimento sia nel rapporto con il movimento e l’attivismo femminista – che a partire dal 1972-73 si sovrappone all’esperienza di «effe» – che, come vedremo, nella scelta di entrare in un dialogo fotografico con alcune protagoniste e protagonisti del teatro d’avanguardia. Agnese De Donato è tra le fondatrici della rivista, che ambisce a stabilizzarsi come «settimanale di controinformazione femminista», ma che uscirà mensilmente. La lunga gestazione prosegue fino al febbraio 1973, quando viene finalmente pubblicato il numero 030. De Donato partecipa prevalentemente con il lavoro fotografico31, «indispensabile sia per i reportage all’interno che per le divertenti copertine»32. Questo doppio ingaggio sembra voler dar conto di due diverse tipologie di immagine, a seconda che si tratti delle copertine o degli inserti. All’interno del magazine trovano spazio, anche se non in maniera assoluta, le foto di reportage a carattere sociale – e il tema è quasi sempre in risonanza con la realtà oppressa e sottostimata della condizione della donna –, mentre la progettazione della copertina si immagina più svincolata dall’impegno dell’inchiesta e più incline a trattare contenuti in chiave ironica, provocando quel “divertimento” a cui allude la fotografa. L’immagine a tutta pagina è inserita in un’impaginazione grafica complessa, che la abbina a testi, elementi, montaggi, battute e, in generale, scritture che ne distorcono e sobillano il senso. Le fotografie all’interno, non modificate se non dal chiarimento didascalico, si distribuiscono insieme all’apparato testuale, accompagnandone i contenuti in senso illustrativo o progredendo in una narrazione visiva autonoma. A voler semplificare, si direbbe che se nell’economia interna della rivista si predilige lo stile della fotografia del reale, di matrice foto-giornalistica, sulla copertina trova spazio una fotografia del possibile, che finzionalizza o inventa un regime di visibilità. Questa duplicità ripropone microscopicamente la dialettica, non esclusiva, tra il lavoro sulla rappresentazione e la messa in campo di un fattore performativo.

L’ipotesi che si vuole qui esplorare, come anticipavo, riguarda la risorsa plurale dello sguardo della De Donato, che da subito coordina senza soluzione di continuità e su entrambi i fronti una strategia di performatività, da intendersi non come teatralizzazione in grado di smascherare le fiction delle configurazioni standard (come quelle canoniche maschile-femminile)33 ma come tentativo di sostituirsi al modello validante della rappresentazione.

In questo senso, la fotografa mette a sistema sia una certa istanza contro-rappresentativa del femminismo, che potenzia una nuova “rappresentanza” della soggettività femminile, sia un’idea non rappresentativa della scena sperimentale, che rifiuta il rispecchiamento della messinscena, del linguaggio e del repertorio e si produce in un impegno radicale di liberazione dei desideri, dei corpi.

I primi lavori fotografici di Agnese De Donato per «effe» sono prodotti negli anni 1972-73, anche se la fotografa retrodata al 1970 l’inizio dell’esperienza del gruppo34. La collaborazione proseguirà con costanza fino al 1979, per poi diradarsi con l’inizio del nuovo decennio. Un primo esame dell’archivio De Donato – che Agnese affidò alla passione e alla cura di sua nuora, Francesca Dantini35 – rivela che il 1970 è invece l’anno a cui potrebbero risalire le prime fotografie di teatro. La provvisorietà dell’affermazione è dovuta al fatto che è tuttora in corso l’inventariazione e la digitalizzazione da negativo del vasto archivio, in attesa che in supporto alla dedizione di Francesca possa arrivare l’interesse di una qualche istituzione pubblica.

Una parziale conferma della cronologia sembra venire dal catalogo della mostra Anni ‘70, Io c’ero, curata da Greta Boldorini, supervisionata da Agnese De Donato e pubblicata postuma nel 2017: nell’antologia fotografica, ordinata in cinque sezioni (donne, istantanee, arte viva, teatro delle cantine, pezze dei ballerini), De Donato sceglie di collocare le sue fotografie del teatro sperimentale, dal 1970, anno di Kombinat Joey di Achille Perilli e Lucia Latour36, al 1976 di Locus solus dell’amico Memè Perlini, passando per i lavori di Lucia Poli, di Nanni e Kustermann, di Vasilicò. La frequentazione delle cantine e dell’ambiente della ricerca prosegue fino al 1977, quando De Donato fotografa il S.A.D.E. di Carmelo Bene, i concerti e le serate dei poeti al Beat ‘7237, e si esaurisce con le ultime foto di Leo&Perla nel 1979.

La scena della cosiddetta neoavanguardia, almeno dalla seconda metà degli anni Sessanta, era parte integrante di quella comunità creativa non costituita – che portava avanti una nuova idea di arte, nel segno di un comune dissenso verso l’idea istituzionale del linguaggio teatrale e non – a cui De Donato si dimostra esteticamente e politicamente affine fin dagli anni del Ferro di Cavallo e che decide di attraversare come fotografa a partire dal 1970.

L’interesse per il fermento teatrale era inoltre probabilmente condiviso anche con il fratello Diego, editore, che nel 1968 confeziona e pubblica per primo in Italia un’antologia di saggi di e a cura di Richard Schechner, il cui percorso, insieme accademico e artistico, andava contribuendo negli Stati Uniti alla genesi dei performance studies. Il testo La cavità teatrale esce come sedicesimo volume della collana “Dissensi”, che annoverava, tra gli altri, L’anno degli studenti di Rossana Rossanda (1968), Autoritratto di Carla Lonzi (1969) e un’altra prima discussa38 edizione italiana, quella della Società dello spettacolo di Guy Debord (1968), preso a riferimento anche da quei laboratori di fotografia militante che si costituivano in Italia negli anni Settanta39.Il titolo viene mutuato dalla riflessione di Kaplan sul teatro come “cavità primaria”, possibile architettura non istituzionale – che di solito separa il luogo della funzione esecutiva da quello della ricezione “viscerale” – e luogo di coalescenza e scambio tra possibilità percettive interpersonali40: il punto sull’esplosione delle gerarchie degli ambienti, e in generale dei rapporti prescrittivi del vecchio fatto teatrale, viene sviluppato e implementato dallo stesso Schechner nel suo fondamentale Sei assiomi per l’Enviromental Theatre. I postulati del saggio trovavano una prima ipotesi scenica nell’allestimento, per la regia dello stesso Schechner, di Dionysus in 69 (1968) che metteva in campo anche le relazioni tra il radicalismo delle lotte studentesche, la liberazione dei corpi e dei legami, la sessualità e la performance, esplorati in un altro fondamentale testo del 1969, Speculations on Radicalism, Sexuality, & Performance41. La possibile familiarità con le nuove idee che sarebbero poi confluite nel pensiero sul performativo – nella teoresi e nelle pratiche di Schechner, nel manifesto rivoluzionario del Living Theatre che sbarca in Italia – può rendersi utile a spiegare la complessità dello sguardo che De Donato attiva rispetto ai corpi e alla scena, con un parziale scarto rispetto all’ortodossia di un certo femminismo italiano (cui pure aderisce), in origine meno ricettivo e più diffidente riguardo alle pratiche discorsive del corpo femminile.

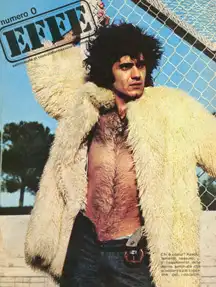

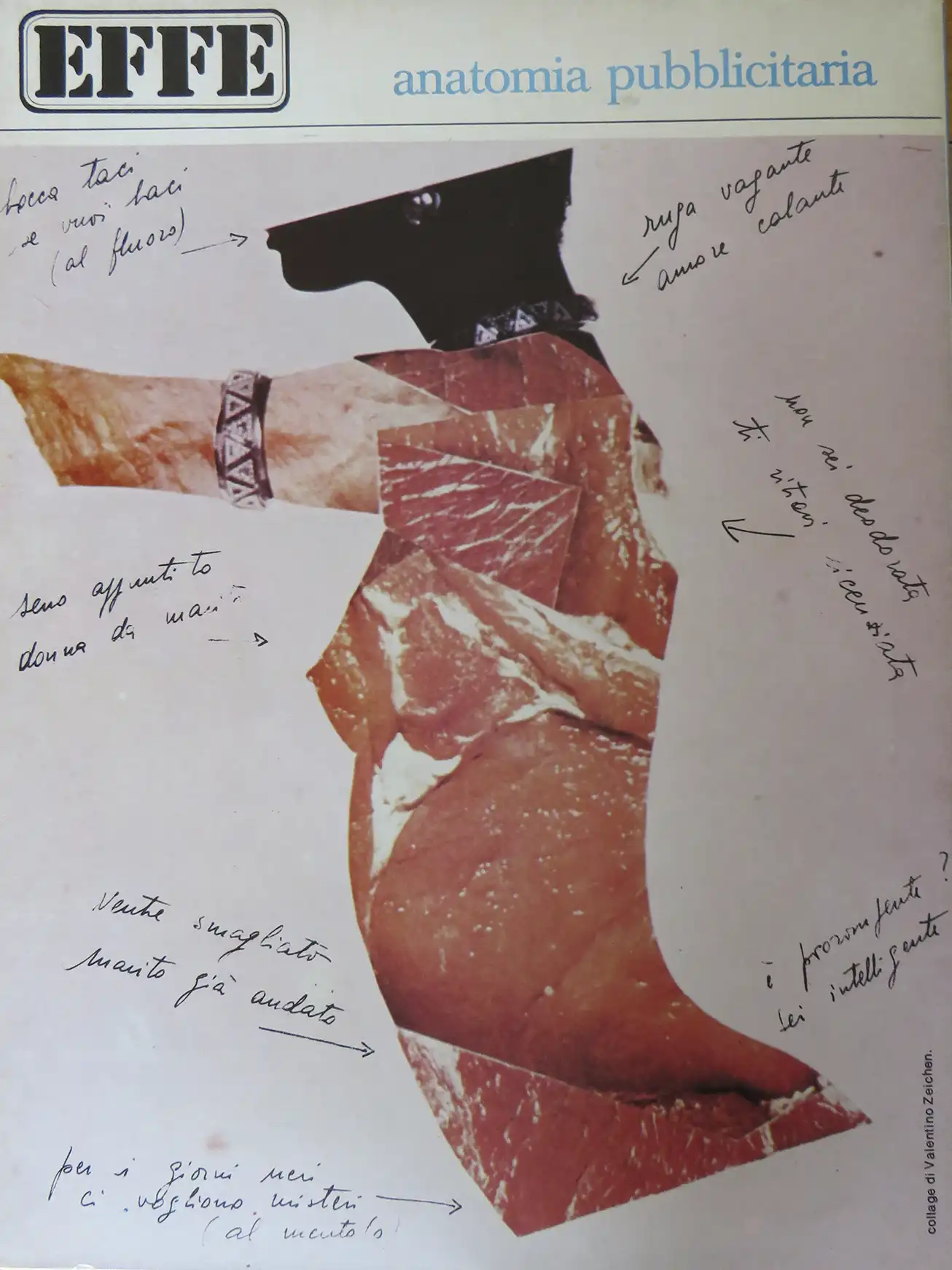

Per provare a dare concretezza all’assunto dell’argomentazione, prendo qui brevemente in esame alcune fotografie, scattate nel periodo del 1972-73 e custodite nell’archivio privato De Donato: la prima lavorata e pubblicata per il numero zero di «effe»42, le altre relative agli spettacoli d’avanguardia Risveglio di primavera, nella versione della Compagnia Teatro La Fede di Nanni e Kustermann, e Le 120 giornate di Sodoma del Gruppo Teatro Vasilicò, entrambi del 1972. Per la prima copertina celebre e “divertente” di effe, Agnese De Donato mette in posa e fotografa un modello – Mario Pavone – a petto nudo, con pelliccia e jeans slacciati: «Chi è costui? Assolutamente nessuno, è l’equivalente delle donne seminude che si vedono sulle copertine dei rotocalchi»43. Per la quarta di copertina, forse per mediazione della stessa De Donato, sua intima amica, Valentino Zeichen fabbrica un collage, in cui il corpo femminile è sezionato come carne da macello.

Copertina del numero zero di «effe», febbraio 1973.

Collage di Valentino Zeichen Anatomia pubblicitaria, pubblicato sulla quarta di copertina del numero zero di «effe», febbraio 1973.

Leggendo le due immagini in continuità, si può notare che Zeichen da un lato svela e denuncia quel dispositivo visivo che nell’apparato tradizionale della rappresentazione identifica il corpo femminile come merce, mentre De Donato dall’altro prova a interferire con quel regime scopico sostituendo al corpo della donna quello di un maschio e facendolo performare come l’altro genere, a sua insaputa. Il gesto performativo – praticato da diverse artiste fotografe femministe44 allo scopo di rovesciare gli stereotipi, smascherando la natura non innata ma costruita dei ruoli – in questo caso non viene assunto dall’autrice in quanto pratica attoriale, ma in una sua qualità più “spettatoriale”. Capovolgendo la gerarchia dello sguardo, che situa la donna nella posizione attoriale dell’oggetto visto e l’uomo in quella spettatoriale del soggetto che guarda, De Donato prende in prestito il punto di vista maschile che guarda al corpo come a un oggetto, una carne da consumo. L’operazione non bersaglia tanto la legittimità dell’esposizione del corpo, nudo o seminudo45, ma la cultura di quel desiderio unico che lo vorrebbe appetibile e compiacente, e il potere di quel sistema massmediale diffuso che, complice, produce immagini e simulacri adatti a quel desiderio. Il punto non riguarda quindi tanto l’ammissibilità dell’esibizione del corpo o del corpo nudo, contro cui si scagliava una certa tendenza iconoclasta del femminismo, anche interno a «effe»: il corpo meno nudo, più “autentico” o vestito si arrenderebbe, cercando di sottrarsi, «a un’idea di visibilità perfettamente coincidente e coestensiva al potere»46, accettando quel desiderio come naturale, pervasivo e non come privilegio47. In linea con questa idea, l’atteggiamento di De Donato infatti non osteggia l’uso sulla scena del corpo nudo, anzi.

Manuela Kustermann in Risveglio di primavera, regia di Giancarlo Nanni, Roma 1971,foto di Agnese De Donato. Courtesy Archivio De Donato, Roma.

Ingrid Enbom in Le 120 giornate di Sodoma, regia di Giuliano Vasilicò, Beat 72, Roma 1972, foto di Agnese De Donato. Courtesy Archivio De Donato, Roma.

Nelle due immagini proposte appaiono i ritratti sulla scena di Ingrid Enbom e Manuela Kustermann, cara amica e vicina di casa della fotografa. Gli spettacoli di Kustermann, in particolare con Memè Perlini, altro intimo di Agnese De Donato, saranno al centro, insieme ad altri, dell’inchiesta Strappiamo il sipario, facciamole dei vestiti che uscirà proprio su «effe», in aperta polemica con l’abuso del nudo femminile negli spazi della sperimentazione teatrale48. Nelle fotografie della femminista Agnese l’obiettivo sembra invece proprio concentrarsi sulla performatività del nudo, che fuori dalla coscienza del femminismo, ma dentro la rivoluzione scenica del corpo49, disattiva la linearità delle rappresentazioni per provare a ripensare le estetiche. Il performativo, come pratica e come orizzonte teorico, si costituirà infatti come un grande spazio di sperimentazione artistica e di «soggettivazione e immaginazione politica»50. Con la sua fotografia, femminista e attenta alla possibilità di un uso politico dell’immagine, Agnese De Donato non solo si allinea all’idea di un protagonismo contro-rappresentativo – puntando il suo obiettivo prevalentemente sui discorsi delle donne e del margine – ma si adopera per la liberazione51 dalla rappresentabilità come luogo unico del discorso, anche fotografico, attenzionando il corpo non come dato, come evidenza, ma come campo di materializzazione di altre possibilità52.

- Si veda almeno Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines [1966], trad. it. Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane Rizzoli, Milano 1996; Id., L’Archéologie du savoir [1969], trad. it. L’archeologia del sapere. Una metodologia per una storia della cultura, Rizzoli, Milano 1971; Id., L’ordine del discorso, Einaudi, Torino 1972; Gilles Deleuze, Différence et répétition [1968], trad. it. Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano 1997. ↩

- Da Judith Butler (Gender Trouble [1990], trad. it. Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Laterza, Roma-Bari 2013; Body that matters [1993], trad. it. Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso, Feltrinelli, Milano 1996) e Eve Kosofsky Sedgwick (Performativity and Performance, Routledge, London-New York 1995) fino a Karen Barad (Performatività della natura. Quanto e queer, ETS, Pisa 2017). ↩

- Su questo si veda Richard Schechner, Il nuovo terzo mondo dei Performance Studies, a cura di Aleksandra Jovićević, Bulzoni, Roma 2017 e Erika Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance [2006], trad. it. Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell’arte, a cura di Tancredi Gusman, Carocci, Roma 2014, pp. 46-52. ↩

- Tra questi Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, Routledge, London-New York 1993; Jill Dolan, Presence and Desire: Essays on Gender, Sexuality, Performance, UMI Research Press, Ann Arbor 1993; Rebecca Schneider, The explicit body in performance, Routledge, London-New York 1997; Diana Taylor, The Archive and the Repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas, Duke University Press, Durham-London 2003; Ead., Performance, politica e memoria culturale, a cura di Fabrizio Deriu, Artemide, Roma 2019. Per una puntualissima ricostruzione e argomentazione del dibattito si veda Ilenia Caleo, Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista, Bulzoni, Roma 2021, in particolare pp. 21-77. ↩

- I testi citati nella premessa e in nota si rendono utili a esplicitare il quadro teorico che viene qui assunto come riferimento. Il lessico e le epistemologie messe in campo – formulati e precisati in un periodo successivo a quello qui considerato – sono utilizzati criticamente come strumenti concettuali e provano a fornire una chiave di lettura possibile su una pratica artistica che prefigura un punto di emersione germinale di alcuni discorsi, poi cruciali, sull’immagine, sul performativo e sul politico. In particolare, è l’idea della performatività a essere qui impiegata come paradigma in grado di destabilizzare il modello validante della rappresentazione, discusso già da Artaud e poi decostruito proprio dalla proposta alternativa della performatività sviluppata dalla teoria femminista, da Butler fino a Barad. ↩

- Agnese De Donato, Via Ripetta 67. “Al Ferro di Cavallo”: pittori, scrittori e poeti nella libreria più bizzarra degli anni ’60 a Roma, Edizioni Dedalo, Bari 2005, p. 19. ↩

- Dopo Via Ripetta 67, Agnese De Donato pubblica un’antologia delle sue interviste redatte per «Paese sera», raccolte con il titolo Cosa fa stasera (Edizioni Dedalo, Bari 2007).Sul lavoro di fotografa interviene per la prima volta come autrice nel breve testo Fotografare il femminismo? È stata come una liberazione, in Ilaria Bussoni – Raffaella Perna (a cura di), Il gesto femminista, Roma, DeriveApprodi 2014, pp. 52-54. Al suo lavoro è dedicato l’importante saggio di Laura Iamurri, Agnese De Donato, il movimento femminista e la rivista “effe”, in Cristina Casero, Elena Di Raddo, Francesca Gallo (a cura di), Arte fuori dall’arte. Incontri e scambi fra arti visive e società negli anni Settanta, Postmedia, Milano 2017, pp. 137-144. Nel 2017, poco dopo la sua morte, inaugura la mostra Anni ‘70: io c’ero, curata da Greta Boldorini con la supervisione della stessa De Donato.Il catalogo, autoprodotto, viene pubblicato nello stesso anno. ↩

- Agnese De Donato, Via Ripetta 67, cit., p. 49. ↩

- «C’era il teatro con Carmelo Bene e Luca Ronconi, c’era la musica con Bussotti, Nono, Berio, c’era la letteratura con il Gruppo 63, con Eco, Barilli, Sanguineti. C’era un’atmosfera di straordinaria creatività», Mario Ceroli citato in Andrea Tugnoli, La scuola di piazza del Popolo, M&M, Firenze 2004, p. 20. ↩

- L’espressione è mutuata da Giuliana Bruno, L’atlante delle emozioni, Mondadori, Milano 2006, p. 201. ↩

- Agnese De Donato, Via Ripetta 67, cit., p. 92. ↩

- Per un approfondimento si veda Mario Diacono, K.A. Da Kounellis a Acconci. Arte, materia, concetto 1960-1975, Postmedia, Milano 2013, in particolare il capitolo Frank O’ Hara e Mario Schifano. Parole e disegni, pp. 31-33. ↩

- Cfr. Michel Foucault, Des espaces autres [1967], trad. it. Spazi altri, in Michel Foucault, Spazi altri. I luoghi delle eterotopie, a cura di Salvo Vaccaro, Mimesis, Milano-Udine 2011, pp. 19-32, in particolare p. 22. ↩

- «I have applied a fairly broad definition of “alternative structure”, one that considers the roots and missions of organizations claiming to fill a particular kind of void; […], to address needs of artists and audiences not addressed elsewhere; or to define themselves as antiestablishment, anti-institutional, experimental, artist-initiated, artist-run, artist-centered, or any combination of the above», Julie Aunt, For the Record, in Ead. (ed.), Alternative Art. New York 1965-1985, University of Minnesota Press, Minneapolis 2002, p. 14. Nell’ambito delle sole librerie, si segnala l’attività molto più radicalmente militante di Primo Moroni alla Libreria Calusca di Milano. Cfr. la raccolta postuma di scritti di Primo Moroni, Geografie della rivolta. Primo Moroni, il libraio del movimento, Dinamo Press, Roma 2019. ↩

- «La passione politica ci accomunava». Agnese De Donato, Via Ripetta 67, cit., p. 64. ↩

- Il Ferro di Cavallo, tra interruzioni e riaperture, ha continuato la sua attività fino al 2007: dal 1982 la gestione di Sergio Mazzocchi, Lena Salvatori e Peppe Orlandi ne ha rilanciato la vocazione originaria e sperimentale, in una libreria-galleria underground, dedicata soprattutto alla fotografia e all’arte visiva. ↩

- Mi riferisco al lavoro, tra gli altri, di Raffaella Perna, Laura Iamurri, Silvia Bordini, Cristina Casero, Christian Uva, Marco Scotini, a cui si farà riferimento nel corso del testo. ↩

- Cfr. Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, Gammalibri, Milano 1982, in particolare p. 21. ↩

- «L’atto di fare una fotografia ha qualcosa di predatorio. Fotografare una persona equivale a violarla, vedendola come non può mai vedersi, avendone una conoscenza che non può avere; equivale a trasformarla in un oggetto che può essere simbolicamente posseduto». Susan Sontag, On Photography [1973], trad. it. Sulla fotografia, Einaudi, Torino 2004, p. 14. ↩

- Christian Uva, Fotografia e militanza: note sul dibattito degli anni Settanta, in Enrico Menduni – Lorenzo Marmo (a cura di), Fotografia e culture visuali del XXI secolo, Romatre-Press, Roma 2018, p. 382. ↩

- Raffaella Perna, «Mettiamo tutto a fuoco!»: la fotografia e il movimento del ‘77, in Ead. – Ilaria Schiaffini (a cura di), Etica e fotografia. Potere, ideologia, violenza dell’immagine fotografica, DeriveApprodi, Roma 2015, p. 99. ↩

- Con un riferimento esplicitamente lonziano, imprevisto è il corpo, il soggetto che non «è nella dialettica servo-padrone» e che non ha quindi diritto di parola e visibilità nel sistema esclusivo «della civiltà patriarcale». Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, cit., pp. 45-57. ↩

- Questo il titolo della pubblicazione di Fabio Augugliaro et al., Mettiamo tutto a fuoco! Manuale eversivo di fotografia, Savelli, Roma 1978. ↩

- L’espressione calca e omaggia la trilogia dell’Invenzione del femminile di Marcella Campagnano. ↩

- Su risorse e criticità del pensiero della differenza, cfr. Lea Melandri, La protesta estrema del femminismo, in Teresa Bertinotti – Anna Scattigno (a cura di), Il femminismo negli anni Settanta, Viella, Roma 2010, pp. 81-97, ein particolare p. 94; per una sintesi aggiornata sulle diverse posizioni del femminismo, cfr. Anna Curcio (a cura di), Introduzione ai femminismi, DeriveApprodi, Roma 2019. ↩

- Sulla teoria critica della performatività cfr., oltre all’opera fondativa di Judith Butler, Karen Barad, Performatività della natura. Quanto e Queer, cit. Su corpi, performance, materialità e performatività è un riferimento di questo testo Ilenia Caleo, Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista, cit. ↩

- Diego De Donato aveva rilevato Edizioni Leonardo nel 1947. Nel 1968 la casa editrice assume il nome del fondatore e avvia una nuova politica editoriale. Per una storia completa della De Donato si veda Luca Di Bari, I meridiani. La casa editrice De Donato fra storia e memoria, Dedalo, Bari 2012. ↩

- Giuseppe Appella, Istantanee,in Agnese De Donato, Anni ‘70: io c’ero, catalogo della mostra, Roma 25 maggio – 30 giugno 2017, a cura di Greta Boldorini, p. 31. ↩

- Agnese De Donato, Fotografare il femminismo?…, cit., p. 53. ↩

- Tutti i numeri di «effe» sono stati trascritti, digitalizzati e resi disponibili online in una nuova veste grafica. Nella versione digitale non è quindi stata riprodotta l’impaginazione originaria della rivista, con i suoi apparati iconografici. ↩

- È autrice dei due soli articoli Beceraggini di giornalista, «effe», ottobre 1977 (ultimo accesso 1.X.2021) e Tua figlia quindicenne è incinta, «effe», giugno 1978 (ultimo accesso 1.X.2021). ↩

- Agnese De Donato, Fotografare il femminismo?…, cit., p. 54. ↩

- Cfr. Marco Scotini, Archiviare l’inarchiviabile,in AA. VV., Arte fuori dall’arte. Incontri e scambi fra arti visive e società negli anni Settanta,Postmedia, Milano 2017, pp. 111-118, in particolare p. 117. ↩

- «Con il 1970 ebbe inizio la bella avventura di “effe”». Agnese De Donato, Fotografare il femminismo?…, cit., p. 54. ↩

- Proprietaria dell’archivio, Francesca Dantini tiene vivo e mette a disposizione, con passione ed estrema disponibilità, il materiale di Agnese De Donato. A lei, qui, il mio più sentito ringraziamento. ↩

- Su Kombinat Joey si veda il numero monografico di «Grammatica», n. 4, settembre 1972. ↩

- Cfr. Franco Cordelli, Il poeta postumo, Lerici, Milano 1978, con fotografie di Agnese De Donato e Giorgio Piredda. ↩

- Nella prefazione alla quarta edizione italiana del 1979 Debord prende le distanze dall’edizione De Donato, definendola “mostruosa” e lamentando gravi carenze nella traduzione. ↩

- Per un approfondimento si veda Christian Uva, L’immagine politica. Forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell’Italia degli anni Settanta, Mimesis, Milano 2015, in particolare il terzo capitolo. ↩

- Donald M. Kaplan, Theatre Architecture: A Derivatin of the Primal Cavity [1968], trad. it. L’architettura teatrale come derivazione della cavità primaria, in Richard Schechner, La cavità teatrale, De Donato, Bari 1968, pp. 104-5. ↩

- Richard Schechner, Speculations on Radicalism, Sexuality, & Performance, in «The Drama Review: TDR», Vol. 13, n. 4, “Politics and Performance”, 1969, pp. 89-110. ↩

- La fotografia che appare sulla copertina era stata scattata nel 1972. I cinque scatti del servizio fanno oggi parte della Collezione Donata Pizzi. ↩

- Dalla copertina di «effe», numero 0, febbraio 1973. ↩

- Sull’uso della fotografia come supporto, destinazione e persistenza materiale di un gesto performativo all’interno dell’opera di fotografe femministe (Ketty La Rocca, Tomaso Binga, Verita Monselles, Marcella Campagnano, Paola Mattioli) si veda Raffaella Perna, Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta, cit. ↩

- Sulla relazione lunga e complessa tra nudo e fotografia si veda almeno Giovanna Uzzani, Storia della fotografia di nudo, Logos, Modena 2012. ↩

- Federica Timeto, L’arte al femminile. Percorsi e strategie del femminismo nelle arti visive, in «Studi Culturali», anno II, n. 1, giugno 2005, p. 13. ↩

- «Like a commodity, desire is produced». Rebecca Schneider, The explicit body in performance, Routledge, London-New York 1997, p. 5. ↩

- Sulla questione del nudo era intervenuta anche Germaine Greer con l’articolo Il nudo non è in vendita, «effe», numero 1, novembre 1973. Per un approfondimento si veda Roberta Gandolfi, Teatro e danza su effe (1973-1982): la rivista come archivio del discorso femminista sulla corporeità, in «Itinera», n. 18 “Italian Women’s theatre”, 2019, p. 12. ↩

- Sulla scena performativa italiana, il discorso femminista critico sul corpo, che avanza dagli Stati Uniti già dalla metà degli anni Sessanta (Carolee Schneemann, Anna Halprin), tarda a penetrare e verrà meglio ricevuto nell’ambito delle arti visive e nella declinazione della Body Art internazionale. La scena dell’avanguardia si dimostra però ricettiva in generale al nuovo protagonismo materiale del corpo nella prassi scenica, soprattutto grazie alla mediazione del Living Theatre e del Performance Group di Schechner. Cfr. Manuela Kustermann, Una stagione piena di bagliori, in Enzo G. Bargiacchi – Rodolfo Sacchettini (a cura di), Cento storie sul filo della memoria, Titivillus, Pisa 2017, p. 152. ↩

- Ilenia Caleo, Si può parlare si un’arte femminista queer? Note mobili su epistemologie e estetiche, «Sciami|ricerche», n.7, 2020, DOI: 10.47109/0102270104. ↩

- È De Donato stessa a dire che “fotografare per il femminismo è stata una liberazione”. Nel lessico femminista, l’uso della parola liberazione, al posto di emancipazione, indicava l’aspirazione non al raggiungimento della condizione giusta dell’uomo, ma alla rivendicazione di un’alternativa politica al sistema di valore dei sessi. ↩

- Per una panoramica sull’esplorazione artistica femminista sul corpo si veda Peggy Phelan, Introduzione a Helena Reckitt (a cura di), Arte e femminismo, Phaidon, Londra 2005, pp. 14-49. Il pensiero politico sulla corporeità sarà al centro delle successive teorie femministe di Butler, de Lauretis, Sedgwick, Haraway, Braidotti. ↩